Marché de Noël

Pour les amateurs de Monet, c’est en hiver qu’il faut voir la cathédrale de Rouen. Monet l’a peinte une trentaine de fois au cours de campagnes de peinture hivernales. Pour retrouver ses éclairages, il faut la lumière pâle des mois les plus froids.

Pour les amateurs de Monet, c’est en hiver qu’il faut voir la cathédrale de Rouen. Monet l’a peinte une trentaine de fois au cours de campagnes de peinture hivernales. Pour retrouver ses éclairages, il faut la lumière pâle des mois les plus froids.

En ce moment, les subtils dégradés de gris de la façade sont réchauffés par la gaité d’un marché de Noël. Dans les arômes de vin chaud, les petits chalets bien alignés proposent des décorations et des idées de cadeaux.

La tradition des marchés de Noël nous vient de l’Est. Elle n’a que quelques années d’existence en Normandie, mais elle paraît bien décidée à s’implanter. Qu’on se laisse tenter ou non par les objets exposés, c’est l’occasion de mettre le nez dehors pendant ces journées froides de décembre, sur fond sonore de chants de Noël. Un avant-goût des fêtes.

Monuments anciens, le passé présent

Comment vivre aujourd’hui dans nos villes avec les monuments du passé ?

Comment vivre aujourd’hui dans nos villes avec les monuments du passé ?

La réponse ne va pas de soi. Elle a été radicalement différente au fil des siècles.

La notion de patrimoine est un concept moderne. Autrefois, quand un monument avait perdu la fonction pour laquelle il avait été bâti, on pouvait en faire une source de matériaux prêts au réemploi, ou l’utiliser à d’autres fins – prison, fabrique, lieu de stockage…

Aujourd’hui, la question de l’importance des vestiges en tant que témoins du passé ne se pose plus. Ils sont nos racines, qui plongent loin dans l’histoire, et nous permettent de savoir d’où nous venons et qui nous sommes.

Mais il nous faut cohabiter avec ces tours, ces remparts, ces châteaux d’un autre âge.

Alors ? Les mettre sous verre, comme des objets précieux, magnifiés par l’éclairage ? N’est-ce pas les vouer à une mise à l’écart, à un rang à part dans le tissu urbain, comme un bibelot sur une étagère, qu’on finit par ne plus voir ? Ou bien les reconsidérer en leur trouvant un usage respectueux de leur valeur ?

A Vernon, c’est cette dernière option qui a été choisie pour la Tour des Archives. Le vieux donjon du château de Philippe-Auguste, vieux de huit siècles, est devenu une sorte de cimaise géante. Et on lève à nouveau les yeux vers lui. Ces dernières années, on l’a vu se parer de drapeaux qui portent haut les couleurs de la Normandie. On l’a vu exposer des oeuvres d’art contemporain de grandes dimensions. Il sert de toile de fond à des spectacles et des feux d’artifices. Sa dernière mise en beauté a eu lieu le week-end dernier, à l’occasion du Téléthon.

Ces dernières années, on l’a vu se parer de drapeaux qui portent haut les couleurs de la Normandie. On l’a vu exposer des oeuvres d’art contemporain de grandes dimensions. Il sert de toile de fond à des spectacles et des feux d’artifices. Sa dernière mise en beauté a eu lieu le week-end dernier, à l’occasion du Téléthon.

Les pompiers ont eu la belle idée de vendre des ampoules, qu’ils sont allés accrocher avec la grande échelle en longues guirlandes pendant depuis le sommet de la tour. L’effet est spectaculaire, et un magnifique symbole d’espoir.

Les petits secrets du Mont Saint-Michel

J’en ai appris de belles sur le Mont Saint-Michel aujourd’hui.

J’en ai appris de belles sur le Mont Saint-Michel aujourd’hui.

Figurez-vous qu’il y a toute une polémique autour du crâne de Saint Aubert. Qu’est-ce que c’est que cette histoire ? Pour la comprendre, il faut revenir à l’origine légendaire du Mont.

Selon la tradition, l’archange Michel (appelé abusivement Saint Michel, mais il semble qu’il ne se vexe pas) s’est dérangé personnellement pour réclamer son monastère.

Il est apparu en songe à l’évêque d’Avranches, Aubert. Avranches, vous savez, c’est la petite ville merveilleusement située sur un promontoire au-dessus de la baie du Mont Saint-Michel.

Donc, Aubert rêve que l’archange lui demande de lui bâtir une église sur le mont Tombe, l’ancien nom du Mont Saint-Michel. Mais au réveil, l’évêque doute : était-ce vraiment un message archangélique, ou un effet de son imagination ? La nuit suivante, Aubert refait le même rêve. Et doute toujours au réveil. Alors, l’archange lui apparaît une troisième fois en songe. Et pour mieux se faire comprendre, il touche Aubert.

La légende raconte que l’évêque a gardé toute sa vie une marque de ce contact. Le doigt de l’archange s’est posé sur sa tempe. Pas sur son front, à l’endroit où l’on se frappe quand on a une riche idée. Plutôt sur le côté, là où on fait toc-toc pour signifier un brin de folie. Ceci a son importance.

Oui, car la précieuse relique de saint Aubert, vénérée depuis le Moyen-Âge, existe toujours. Elle se trouve aujourd’hui à Avranches, où l’on peut voir un crâne très ancien, qui présente un défaut à l’os pariétal. Un trou.

Après qu’on eut longtemps crû qu’il s’agissait de la véritable boîte crânienne de l’évêque véritablement touchée par l’archange, la belle histoire a été fichue par terre au siècle dernier. D’après des analystes qui ont examiné l’ossement, il s’agirait plutôt du crâne d’un homme du néolithique ayant subi une trépanation. Récupération et détournement, en somme…

J’en étais restée à cette thèse un peu triste jusqu’à ce matin. Et puis, alleluia ! Amis du merveilleux, réjouissez-vous ! Aux dernières nouvelles, le crâne date réellement de la période de saint Aubert, et il présente des traces de kyste plutôt que de trépanation.

Le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas.

Le musée d’Evreux

Le musée d’Evreux est logé dans l’ancien évêché de la ville, juste derrière la cathédrale.

Le musée d’Evreux est logé dans l’ancien évêché de la ville, juste derrière la cathédrale.

Le palais épiscopal date de 1499, en pleine Renaissance. Sa façade arrière, assez austère, avait une fonction défensive, tandis que la façade côté cour présente un décor plus recherché, avec sa tour hexagonale et ses hautes lucarnes.

Le musée abrite des collections de beaux-arts, d’antiquités et au sous-sol une section archéologique principalement gallo-romaine.

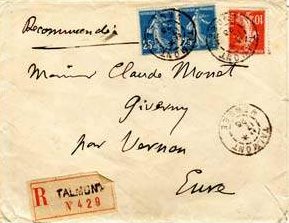

Correspondance d’artiste

C’est un véritable trésor : plus de mille lettres, adressées à Monet entre 1879 et 1925 vont être dispersées dans une vente aux enchères après-demain. La vente aura lieu aux Champs Elysées à Paris, elle est organisée par Artcurial. Jusqu’à demain soir, on peut voir cette fabuleuse collection d’autographes à l’hôtel Dassault.

C’est un véritable trésor : plus de mille lettres, adressées à Monet entre 1879 et 1925 vont être dispersées dans une vente aux enchères après-demain. La vente aura lieu aux Champs Elysées à Paris, elle est organisée par Artcurial. Jusqu’à demain soir, on peut voir cette fabuleuse collection d’autographes à l’hôtel Dassault.

C’est comme si on lisait par dessus l’épaule de Monet.

Beaucoup de ses amis sont là : les critiques Geoffroy (260 lettres) et Mirbeau (145 lettres), les peintres impressionnistes Caillebotte, Cézanne, Renoir, Manet, Morisot, Sisley, Degas.

On retrouve aussi des amateurs, des médecins, des écrivains tels que Maupassant ou Guitry.

Mais le plus émouvant peut-être, c’est l’extraordinaire soutien que manifeste le marchand de Monet, Paul Durand-Ruel (250 lettres). Inlassablement, il l’encourage au travail, lui envoie de l’argent, sauf quand il n’a plus rien lui-même. « Je suis absolument sans argent comme vous. Je vous envoie donc ce soir seulement 50 Francs pour partager avec vous ce qui me reste. »

Voilà qui tombe mal : Monet est en train de s’installer à Giverny. Les lettres signées de Monet à son marchand sont absentes, mais elles sont publiées depuis longtemps. C’est donc un dialogue en filigrane que l’on entend. Année après année, Durand-Ruel croit en Monet envers et contre tout, avec une détermination admirable.

Giverny hors saison

A quoi ressemble Giverny hors saison, quand les musées sont fermés pour cinq mois ?

A quoi ressemble Giverny hors saison, quand les musées sont fermés pour cinq mois ?

Certaines stations balnéaires paraissent mornes en hiver. Rien de tel ici. Quelque chose a changé, oui, mais à peine.

Le grand parking de la Prairie est vide, barrières closes. Ses touffes de graminées continuent de briller dans le soleil, à contre-jour. En face, le parking sous les pommiers accueille quelques voitures du personnel des musées, où le travail continue même en l’absence du public.

Rue Claude Monet, les galeries de peintures ont tiré leur rideau. Le restaurant de la fondation Monet, si joli en saison au milieu des fleurs, est fermé. Personne au Terra Café.

Les rues sont désertes, aussi normalement désertes que dans n’importe quel village des alentours.

A y regarder de près, on sent comme une tension qui se relâche : on est entre soi de nouveau. On a fini d’être observé, photographié. On peut laisser les portails ouverts, on s’autorise un brin de décontraction.

Le village se repose en coulisse et savoure cette détente. Mais l’entracte est long. En avril, les premiers touristes seront aussi attendus que le retour des beaux jours.

Porte de jardin

Avez-vous remarqué que les portes attirent beaucoup de photographes ? Il y en a même des sites entiers sur le web. De porte en porte à travers le monde, on voit défiler l’incroyable diversité du génie humain.

Avez-vous remarqué que les portes attirent beaucoup de photographes ? Il y en a même des sites entiers sur le web. De porte en porte à travers le monde, on voit défiler l’incroyable diversité du génie humain.

Dans la vraie vie, on en voit de charmantes en passant dans les ruelles qui donnent sur le côté jardin des maisons. Dans la région, les murs qui ceignent les propriétés y sont percés de portes dérobées, rustiques et sans prétention.

Qu’est-ce qui fait l’essence du charme ? Sur cette porte-ci, est-ce la grenouille qui sert de heurtoir, le numéro un peu de travers ? Si on les enlève mentalement, la porte garde son attrait.

Alors ? Les planches patinées dont la peinture s’écaille, la fente pour glisser le journal, la vieille poignée de fer ? Ou bien la découpe en dents de scie du haut, pour freiner les velléités de maraude ? Ou encore les dimensions réduites, et cette façon de se glisser entre les murs de briques ? La glycine et le lierre, qui annoncent comme des enseignes le jardin de l’autre côté ?

Aucun de ces éléments ne fait le charme à lui tout seul. Aucun ne semble avoir été longuement réfléchi pour créer un effet. Ils sont le fruit d’une intention qui n’était pas décorative.

La réponse s’impose d’elle-même : c’est une cohérence entre des traits faits pour s’entendre qui crée l’harmonie et qui fait qu’on s’arrête pour prendre une photo.

Le jardin blanc en hiver

Le jardin blanc du musée d’art américain de Giverny fait peau neuve pour la prochaine saison.

Le jardin blanc du musée d’art américain de Giverny fait peau neuve pour la prochaine saison.

Nous l’avions visité au printemps et à l’automne. Le voici tel qu’il se présente après la fermeture du musée pour l’hiver.

Il est prêt à affronter le gel et la neige.

Il ne reste plus grand chose en surface, quelques touffes de vivaces rabattues et des iris taillés court.

Mais sous la terre, le jardin regorge d’invisibles promesses de racines, de rhizomes et de bulbes.

Le printemps les tiendra.

Le monsieur qui habite dans l’arbre

Il a un petit oeil rond, un gros nez, une bouche bienveillante et des bajoues.

Il a un petit oeil rond, un gros nez, une bouche bienveillante et des bajoues.

C’est le monsieur qui habite dans l’arbre, à côté du cimetière de Vernon.

Le tilleul a peut-être une centaine d’années, son habitant guère moins.

Son grand âge lui donne une certaine distance par rapport aux choses de ce monde.

Peut-être que s’il voyageait en Afrique, le monsieur qui habite dans l’arbre se réincarnerait en baobab. Sous ses frondaisons se tiendraient les palabres, qu’il inspirerait de sa grande sagesse.

Coucher de soleil

Au milieu des vastes terres agricoles du Vexin, la Seine a creusé un sillon plus profond que les autres. Au fil des méandres, les bords de la vallée se rapprochent ou s’éloignent, toujours distants de plusieurs kilomètres. Les villes et les bourgs sont venus s’installer sur les bords du fleuve, qui a entraîné l’essor du commerce, de l’artisanat et de l’industrie. Sur le plateau, on trouve les villages à vocation agricole, plantés au milieu des champs à moins d’une heure de marche les uns des autres.

Au milieu des vastes terres agricoles du Vexin, la Seine a creusé un sillon plus profond que les autres. Au fil des méandres, les bords de la vallée se rapprochent ou s’éloignent, toujours distants de plusieurs kilomètres. Les villes et les bourgs sont venus s’installer sur les bords du fleuve, qui a entraîné l’essor du commerce, de l’artisanat et de l’industrie. Sur le plateau, on trouve les villages à vocation agricole, plantés au milieu des champs à moins d’une heure de marche les uns des autres.

De Giverny, on aperçoit l’autre rive, beaucoup plus raide, orientée plein nord et couverte d’arbres. Elle s’étire en une longue bande sombre qui figure souvent à l’arrière-plan des tableaux de Monet.

A force d’être toujours borné par un horizon assez proche, on aspire parfois aux grandes étendues. Il suffit alors de quitter le fond de la vallée et de grimper sur le plateau. Le meilleur moment, c’est le coucher du soleil.

Je m’arrête sur une petite route de campagne au milieu des cultures et je laisse mon regard filer jusqu’au bout de cette mer de champs. Comme à la plage, on croit voir la courbe imperceptible de la Terre, ce qui permet de se remémorer sa taille, gigantesque mais finie.

Peu à peu, au-dessus de ces immensités, le ciel s’embrase.

Le lever du soleil joue un air de flûte, c’est Au Matin de Peer Gynt. Le coucher du soleil éclate dans les trompettes d’Aïda.

Le ciel invente des camaïeux de roses et d’oranges, tendus sur un dégradé de bleus. Spectacle grandiose qu’il se joue pour lui-même, indifférent à la présence ou non de spectateurs.

La lumière évolue insensiblement, en intensité et en couleurs. Le film est un court métrage, d’une vingtaine de minutes peut-être. Et puis, brusquement, cela s’éteint.

Quand Monet est-il mort ?

Claude Monet est décédé le 5 décembre 1926, il y a exactement 80 ans.

Claude Monet est décédé le 5 décembre 1926, il y a exactement 80 ans.

La plaque qui est apposée sur sa tombe de marbre blanc, à Giverny, témoigne de l’affection que lui portaient non seulement ses proches, mais ses contemporains.

Monet est mort à un âge avancé : 86 ans, après une vie toute entière consacrée à la peinture.

Ses derniers instants ont été réconfortés par l’affection de sa belle-fille Blanche et de son grand ami Georges Clemenceau, qui a recueilli ses dernières paroles : « Souffrez-vous ? » demande Clemenceau. « Non », répond Monet d’une voix faible, et il s’éteint quelques instants plus tard, dans sa chambre de sa maison de Giverny, où il a vécu 43 ans.

Il est décédé d’une affection pulmonaire incurable, « une lésion et un engorgement à la base du poumon gauche » décelés à la radiographie par son médecin, Jean Rebière. On peut penser qu’il s’agit d’un cancer du poumon dû à sa tabagie.

Claude Monet a été enterré le 8 décembre 1926 près de l’église de Giverny. Il y repose toujours, bien qu’il ait été question un temps de transférer sa dépouille au Panthéon.

Remplage

Dans les églises gothiques, les grandes fenêtres sont divisées par des remplages de pierre. Ces fines lignes dessinent des ajours à l’intérieur desquels prennent place les vitraux.

Dans les églises gothiques, les grandes fenêtres sont divisées par des remplages de pierre. Ces fines lignes dessinent des ajours à l’intérieur desquels prennent place les vitraux.

Des meneaux découpent le bas de la fenêtre en longues lancettes terminées en ogives. Elles sont surmontées d’un réseau plus travaillé.

Voici le réseau flamboyant d’une fenêtre basse de la collégiale de Vernon. Les quatres lancettes se terminent en ogives trilobées. Au-dessus, le réseau se divise en formes courbes et symétriques évoquant des flammes.

On distingue la barlotière dans le bas de la photo, en haut de la partie rectiligne des lancettes. Cette pièce métallique sertie dans la maçonnerie sert à fixer les panneaux des vitraux et à renforcer la solidité du vitrail.

Pour ceux que le sujet passionne, voici un site pour tout savoir sur le travail du vitrail.

GiVerNet a dix ans

On ne lèvera pas nos verres, on ne soufflera pas les bougies, mais c’est une date que je voulais partager avec vous, les internautes : l’association GiVerNet a dix ans. Le 3 décembre 1996, ses statuts étaient déposés à la préfecture de l’Eure.

On ne lèvera pas nos verres, on ne soufflera pas les bougies, mais c’est une date que je voulais partager avec vous, les internautes : l’association GiVerNet a dix ans. Le 3 décembre 1996, ses statuts étaient déposés à la préfecture de l’Eure.

Ce n’était guère plus qu’une idée alors qui avait germé dans nos têtes, une idée généreuse comme il y en a tant sur la toile : faire connaître la région de Giverny et Vernon par l’internet, en donnant la parole à ceux qui y vivent.

Nous ne savions pas que nous étions en train de nous embarquer pour une aventure au long cours. Nous avons construit une caravelle avec trois allumettes.

La création de l’association était l’aboutissement de six mois de travail, autour de la conception d’un embryon de site, nommé giverny.org. Nous y avons mis tout ce que nous aimions dans la région, la maison et les jardins de Monet, les peintres, les moulins, les châteaux, les musées, les sites archéologiques, et tout ce qui nous a paru utile pour les visiteurs, moyens de transport, restaurants, hôtels, gîtes, chambres d’hôtes…

Internet balbutiait en France, il fallait expliquer le web et l’e-mail. Mais internet intriguait. Nous avons rapidement été vingt, trente, cinquante dans l’association.

Le vrai succès de Givernet, ce sont les internautes qui l’ont fait, en venant nombreux, très vite. Au cours de la seule année 2006, vous aurez été un million à surfer sur giverny.org.

Le succès crée des obligations, infléchit des carrières professionnelles. C’est une aventure enthousiasmante, un défi quotidien qui demande technicité, créativité et vista. Il entraîne un bouillonnement de projets, capable de nous occuper quelques décennies encore…

Mais l’aspect le plus exaltant de cette aventure, c’est l’ouverture qu’elle donne sur le monde. C’est ce sentiment d’ouvrir virtuellement nos bras et d’y accueillir la terre entière. L’encouragement des milliers d’internautes qui ont écrit des messages chaleureux dans le livre d’or du site. Autour de nous, le soutien de tant de bonnes volontés, à commencer par la ville de Vernon.

Pour ces dix ans de partage, à tous, merci.

Aller à Rouen en train

Depuis Vernon, rien n’est plus facile que d’aller visiter Rouen par le train.

Depuis Vernon, rien n’est plus facile que d’aller visiter Rouen par le train.

A force de prendre la voiture, on en oublierait comme c’est agréable de se laisser conduire, de regarder le paysage défiler, de somnoler et de rêvasser. Et de ne pas avoir à stationner.

Les trains les plus rapides mettent 28 minutes. En semaine, il y en a quatre le matin, mais il faut se lever tôt, le dernier de la matinée part à 9h04.

Sur le quai de la gare de Vernon, on a un peu l’impression d’être à contre-courant, comme un saumon qui remonte la rivière : des centaines de voyageurs se pressent en face pour aller travailler à Paris. Ils se ressemblent tous un peu, air sérieux, vêtements sérieux, attaché-case. Vernon, la porte normande, est-ce déjà la banlieue ?

En direction de Rouen, les voyageurs sont moins nombreux et plus jeunes, beaucoup d’étudiants eurois fréquentent les universités et les écoles de la capitale haut-normande.

En arrivant à Rouen, n’oubliez pas de vous retourner vers la façade de la gare. Inaugurée en 1928, c’est un magnifique bâtiment art déco, oublié des circuits touristiques, parce que, bien sûr, Rouen regorge de monuments et qu’il faut bien faire un choix. 250 bâtiments classés ! Vous en verrez quelques dizaines, et c’est déjà une orgie de gothique flamboyant et de pans de bois.

Le train est vraiment le moyen de transport idéal pour aller découvrir Rouen, parce que la gare est située en plein centre ville. Vous traversez la place et déjà, voici le donjon de Philippe-Auguste où fut enfermée Jeanne d’Arc. Il suffit de suivre la pente naturelle de la ville vers la Seine pour rejoindre la cathédrale, cette flèche qui dépasse au-dessus des toits. En face, à l’office de tourisme, on vous proposera des circuits à faire à pied. Si vous vous en tenez au centre historique, les distances sont courtes, et les richesses innombrables.

Récolte des betteraves

De loin, c’est un nouveau plissement de terrain, une petite chaîne montagneuse apparue soudainement à la lisière des champs. De près : un amoncellement de racines charnues, beiges, qui s’entassent en un terril végétal long parfois de plusieurs centaines de mètres.

De loin, c’est un nouveau plissement de terrain, une petite chaîne montagneuse apparue soudainement à la lisière des champs. De près : un amoncellement de racines charnues, beiges, qui s’entassent en un terril végétal long parfois de plusieurs centaines de mètres.

La récolte des betteraves sucrières bat son plein dans l’Eure. La France est le premier producteur mondial de sucre de betteraves, une culture concentrée dans le nord du pays. Elle occupe une bonne place dans les terres agricoles de Haute-Normandie.

On doit son essor à Napoléon, qui cherchait un moyen de remplacer le sucre de canne lors du blocus de la France par l’Angleterre. C’est un Français, Benjamin Delessert, (pour un peu, il s’appelait Dessert…) qui a réussi à extraire le sucre de la betterave en 1812. Depuis, la betterave sucrière est devenue la première culture industrielle en France.

La récolte va durer plusieurs mois. Les racines sont arrachées, effeuillées et séparées de leur collet, puis stockées au bord des champs où les camions viennent les chercher à mesure des besoins de la raffinerie. La plus proche est celle d’Etrepagny, à une vingtaine de kilomètres de Giverny et Vernon.

Si vous trempez dans votre café un sucre Saint-Louis, il a peut-être été produit ici…

Fuchsia

Les fuchsias sont encore couverts de fleurs le long des rues de Giverny. Ils tiennent compagnie aux dernières roses qui s’entêtent à fleurir.

Les fuchsias sont encore couverts de fleurs le long des rues de Giverny. Ils tiennent compagnie aux dernières roses qui s’entêtent à fleurir.

Ce Fuchsia de Magellan pousse dans la bordure fleurie devant le Musée d’Art Américain. On le reconnaît à ses longues fleurs effilées. Il vient de la Terre de Feu, ce qui en fait une plante très rustique, qui passe l’hiver en pleine terre sans problème.

La société horticole britannique du fuchsia recense plus de deux cents cultivars susceptibles de résister à cinq hivers consécutifs et refleurir fidèlement l’été.

L’entretien se limite alors à attendre le printemps, où on coupe les brindilles sèches. Si le gel a été rude, on rabat tout au ras du sol, et normalement, ça repousse vigoureusement.

Tous les fuchsias ne sont pas aussi faciles à vivre. La plupart descendent d’aïeux subtropicaux. Ils aiment être rentrés l’hiver, ce qui impose de les cultiver en pots.

La grande allée fin novembre

Fini, les splendeurs colorées des jardins de Monet à Giverny, les flots de capucines dans la grande allée… En un clin d’oeil, tout a disparu.

Fini, les splendeurs colorées des jardins de Monet à Giverny, les flots de capucines dans la grande allée… En un clin d’oeil, tout a disparu.

Il n’a pas encore gelé pourtant, ce qui est inhabituel si tard en saison. Mais les jardiniers de la Fondation Monet ont profité du temps clément pour nettoyer les plates-bandes, tailler les rosiers, diviser et replanter les vivaces, mettre en terre les bulbes…

D’autres équipes s’occupent de repeindre les bancs du jardin et les ponts japonais.

Le temps presse pour préparer le jardin en vue du printemps. Le travail ne manque pas, d’ici l’ouverture le 1er avril prochain.

Boules de Noël

Le vent a soufflé toutes les feuilles, mais il a laissé les dernières pommes, celles qui étaient trop haut perché dans les arbres pour qu’on les récolte. Rouges ou jaunes, elles pendent comme des boules de Noël oubliées.

Le vent a soufflé toutes les feuilles, mais il a laissé les dernières pommes, celles qui étaient trop haut perché dans les arbres pour qu’on les récolte. Rouges ou jaunes, elles pendent comme des boules de Noël oubliées.

Il y a quinze jours j’ai aperçu dans une vitrine un premier sapin. Ciel ! Déjà ? C’était un éclaireur. Le gros de la troupe est en train de suivre. Depuis que Noël est à moins d’un mois, des forêts jaillissent des trottoirs, d’autres remplissent les boîtes aux lettres.

L’offensive est lancée.

Je voudrais trouver des images moins guerrières, mais la perspective de la Fête m’évoque, chaque année, un combat à livrer, qui demande une préparation minutieuse. Il y aura, dans la maison familiale transformée en camp retranché contre le froid et l’hiver, des lits pliants partout, et assez de provisions pour soutenir un siège.

Et j’ai peur de cela, car je suis un piètre général.

Mais il y aura aussi des princesses, des princes, des chevaliers, et la perspective de leurs rires et de leur émerveillement me comble de joie d’avance et me donne l’énergie de partir à l’assaut.

Je vais faire entrer un bout de forêt dans la maison, le sapin sera tellement grand qu’il touchera le plafond.

Topiaire

Quand il ne monte pas la garde à l’entrée des cimetières, l’if est un végétal des plus accommodants qui se laisse tailler sans faire de façons.

Quand il ne monte pas la garde à l’entrée des cimetières, l’if est un végétal des plus accommodants qui se laisse tailler sans faire de façons.

Avec le buis, il est l’incontournable des jardins à la française, auxquels il apporte la rigueur géométrique jusque dans le végétal.

A Versailles, on en trouve partout dans le parc. Le long du grand canal, des topiaires sont intercalées entre les arbres. Leur taille évoque alternativement un monsieur et une dame, et c’est tout un peuple de courtisans qui semble attendre le passage du roi.

Devant le château, de plus traditionnels alignements de cônes soulignent des perspectives, tandis que des banquettes délimitent les parterres.

Mais ce sont les topiaires les plus fantaisistes qui arrêtent les visiteurs. Au bout de l’esplanade, les Martiens ont débarqué. Les petits hommes verts paraissent immobiles, mais il ne faut pas s’y fier. Leurs cinq sphères décroissantes dressées le long d’une antenne, ils marquent un temps. Ils s’orientent. La nuit, c’est sûr, ils doivent décoller et explorer les environs. Qui sait, vous les verrez peut-être atterrir dans votre jardin…

Mariage à Giverny

Il se passe des choses à Giverny que les gens du cru ignorent. Un mariage très médiatique vient d’y être célébré dans la plus stricte intimité. Il n’en met pas moins l’Amérique en émoi.

Il se passe des choses à Giverny que les gens du cru ignorent. Un mariage très médiatique vient d’y être célébré dans la plus stricte intimité. Il n’en met pas moins l’Amérique en émoi.

Lorelai et Christopher se sont dit oui après un bref et romantique séjour à Paris. Enfin ! Mais que va en penser Luke, qui est secrètement amoureux de Lorelai depuis toujours ?

Sur internet, on se déchaîne dans les forums. Les avis sont partagés. Un mariage à Giverny entre deux citoyens américains est-il valable ? Les époux ont-ils vraiment compris ce que disait l’officiant dans cette langue exotique, le français ?

On peut s’attendre à la prochaine annulation de la noce givernoise, car la vie de Lorelai et Christopher se nourrit de rebondissements. En effet, le couple n’existe que dans l’imagination des téléspectateurs de la série Gilmore Girls et de ses scénaristes.

La scène aurait pu être jolie, tournée à Giverny ou dans un autre village, mais le producteur n’a pas déboursé un dollar pour ce mariage : il s’est déroulé « hors écran ». Bref, on ne risquait pas d’entendre carillonner à Giverny.

Pourtant la nouvelle n’est pas aussi anodine qu’elle en a l’air. Elle révèle quelque chose de l’image que les Américains se font de Giverny. Le village de Monet est devenu un mythe d’un romantisme extrême, au point de supplanter Venise dans un tel scénario.

A quoi doit-on ce phénomène récent ? Aux « jolis » tableaux de Monet, au « joli » jardin mondialement connu, au côté petit village si bien préservé ? A la proximité de Paris ?

Quand on quitte le monde de la fiction pour celui de la vraie vie, se marier à Giverny devient très difficile si on n’y habite pas. Pour un mariage civil, il est obligatoire d’y résider depuis au moins 40 jours. D’ailleurs, il faudra bien tout ce temps pour effectuer les démarches nécessaires, et faire traduire les documents officiels…

Un mariage religieux à l’église catholique demandera encore une bonne dose de détermination pour constituer le dossier préalable. Et si les amoureux ne sont pas catholiques, il faudra qu’ils viennent avec leur propre officiant : le mariage à la chaîne à Giverny n’est pas pour demain.

Couleurs d’automne

« Avez-vous des arbres qui changent de couleur à l’automne ? » demande mon amie Marie, avec son charmant accent de Montréal. Il faut bien faire une réponse de Normand. Oui, par chez nous, les arbres changent de couleurs avant de perdre leurs feuilles, mais c’est loin d’être aussi spectaculaire qu’au Canada.

« Avez-vous des arbres qui changent de couleur à l’automne ? » demande mon amie Marie, avec son charmant accent de Montréal. Il faut bien faire une réponse de Normand. Oui, par chez nous, les arbres changent de couleurs avant de perdre leurs feuilles, mais c’est loin d’être aussi spectaculaire qu’au Canada.

La palette de l’automne normand est plus impressionniste que fauve, elle décline les roux, les jaunes mêlés de vert, comme dans le tableau La Chasse de Monet. Vue de loin, la forêt moutonne en bruns orangés pleins de douceur.

C’est dans les parcs où se mêlent les essences d’ici et d’ailleurs, comme ci-contre à Vernon dans le quartier de Bizy, que l’on trouve les plus jolies couleurs d’automne.

Parmi les arbres indigènes, le cerisier se distingue par une parure plus somptueuse que les autres. On le voit au bas de cette photo, habillé d’orange et de rouge lumineux. Ces derniers jours, il réchauffait de ses tons chauds les journées les plus grises, et s’enflammait dans le moindre rayon de soleil.

Mais le feu d’artifices tire à sa fin. Ce matin, un grand coup de vent a semé la débandade dans les feuillages desséchés. Les hélicoptères des érables tourbillonnaient, emportés au loin. Des bataillons de feuilles roussies s’enfuyaient devant le grain. Les tourterelles secouées par la bourrasque en oubliaient de savoir voler.

Il fait bizarrement doux, seize degrés ce matin, le vent souffle du sud. Dire que dans un mois c’est Noël.

Ecureuil

Ce matin, j’ai aperçu un écureuil. C’était tôt, peu après l’aube. Il a déboulé de la colline et il a sautillé à travers le chemin, sa longue queue en panache bondissant derrière lui. Il a semblé hésiter un moment, puis il s’est enfoncé dans un buisson et je l’ai perdu de vue.

Ce matin, j’ai aperçu un écureuil. C’était tôt, peu après l’aube. Il a déboulé de la colline et il a sautillé à travers le chemin, sa longue queue en panache bondissant derrière lui. Il a semblé hésiter un moment, puis il s’est enfoncé dans un buisson et je l’ai perdu de vue.

La dernière fois que j’ai vu un écureuil, c’était dans le parc du château de Versailles. Pas farouche, celui-là, habitué aux promeneurs. Il sautait de branche en branche dans un bosquet, je l’ai suivi des yeux très longtemps, j’ai même réussi à le photographier, mais j’étais tellement fébrile que l’image est floue.

Chaque fois, j’éprouve une joie enfantine. J’aborde les passants, Vous avez vu l’écureuil ? Ils sourient, ils restent impassibles, Où ça un écureuil ? demandent les plus polis.

Ce sont les mammifères sauvages qui sont les plus craquants. Les biches, les chevreuils, même les sempiternelles petites souris.

Leur fourrure a l’aspect de la peluche, ils ont des yeux doux et craintifs.

Nous éprouvons des réactions irrationnelles et extrêmes devant les animaux, de l’enthousiasme puéril au dégoût total, en passant par l’indifférence, l’admiration, la crainte. Pourtant tous les animaux méritent une égale considération. Il faudrait éduquer les enfants dans ce sens, très tôt.

Je n’ai pas peur des chauves-souris parce que j’en ai tenu dans les mains quand j’étais petite.

Tous les animaux se valent. Et les humains, se valent-ils tous aussi ? Les jugeons-nous sur la mine, eux aussi ?

Le musée Marmottan-Monet

Le musée Marmottan-Monet se trouve dans le 16e arrondissement, à l’ouest de Paris, près des jardins du Ranelagh et de la porte de la Muette. Excentré par rapport au pôle muséographique Louvre-Orsay, il est méconnu. C’est injuste et dommage.

Le musée Marmottan-Monet se trouve dans le 16e arrondissement, à l’ouest de Paris, près des jardins du Ranelagh et de la porte de la Muette. Excentré par rapport au pôle muséographique Louvre-Orsay, il est méconnu. C’est injuste et dommage.

Pas de longue file d’attente ici : les gardiens sont parfois plus nombreux que les visiteurs. C’est donc dans le calme qu’on peut se laisser éblouir par les oeuvres exposées.

Il y a d’abord la collection de tableaux de Monet, au sous-sol, la plus large au monde en collection publique. Des Monet et rien que des Monet, les uns à côté des autres, ceux auxquels il tenait et qu’il n’a pas vendus, la vue de Vétheuil « un peu trop blanche » pour le baryton Faure, une cathédrale de Rouen nimbée de soleil, un Parlement de Londres émergeant de la brume… Et tout à coup, vous voilà face à face avec le célèbre « Impression, soleil levant ».

Evocation de l’Orangerie, une pièce ronde présente des déclinaisons de nymphéas et de bassins. Et puis, de magnifiques ébauches de tableaux, une Glycine tracée en quelques coups de pinceau, des Iris aux gracieuses courbes très Art Nouveau, dévoilent l’oeuvre en train de se faire.

Le musée Marmottan est issu des legs de plusieurs collections privées, notamment celle de Monet lui-même. Outre les oeuvres achevées dont il ne s’est pas séparé, elle comportait son fond d’atelier et les tableaux de ses amis impressionnistes.

C’est à Marmottan que l’on peut voir la palette de Monet encore couverte de peinture, ses premières caricatures, ses carnets de croquis…

Habituellement, le musée présente aussi au premier étage les tableaux donnés ou vendus à Monet par ses amis impressionnistes, qui ont pour noms Renoir, Cézanne, Pissarro, Sisley, Manet, Morisot… Plusieurs de ces oeuvres représentent le peintre ou sa femme Camille. Cet hiver, elles ne sont pas visibles. Jusqu’au 25 février 2007, elles sont remplacées par une exposition temporaire de la collection d’estampes japonaises de Monet.

La visite se termine par les collections de meubles et objets d’art de style Empire du rez-de-chaussée, des pièces exceptionnelles qui évoquent les fastes du 19e siècle. Enfin, à l’opposé des dorures et des aigles, la salle Wildenstein plongée dans la pénombre révèle une rare collection d’enluminures extraites de manuscrits du Moyen-Age.

Les sentes de Bizy

C’est un quartier où la ville se croit à la campagne. A Vernon, la colline qui grimpe jusqu’à la forêt de Bizy était couverte de vignes et de vergers autrefois. Il en reste des noms de rues et quelques fermes, d’antiques bâtisses trapues en pierres et colombages.

C’est un quartier où la ville se croit à la campagne. A Vernon, la colline qui grimpe jusqu’à la forêt de Bizy était couverte de vignes et de vergers autrefois. Il en reste des noms de rues et quelques fermes, d’antiques bâtisses trapues en pierres et colombages.

Quand la ville s’est développée, à la belle époque des machines à vapeur, des constructions de loisir ont commencé à fleurir au milieu des pâtures, pour cause de vue magnifique sur la vallée de la Seine. Ce furent des chalets, des maisons de style anglo-normand, des pavillons en meulière.

Aujourd’hui, le quartier de Bizy est resté résidentiel. Les terrains y sont chers, on y construit des maisons cossues. Le mélange des époques donne une physionomie particulière au quartier, un air amical et bonhomme qui semble dire que chacun est libre de vivre comme bon lui semble.

Depuis quelques années, une signalisation très bien faite a mis en valeur les sentes qui parcourent le quartier. En limites de propriétés, des chemins d’un ou deux mètres de large permettent de circuler à travers la colline, à l’écart de la circulation. De temps en temps, on se retrouve dans une petite rue paisible, d’où part bientôt une autre sente.

Flâner à l’aventure dans ces chemins réserve bien des surprises. Des potagers, des vergers bien plantés, des basses-cours qui gloussent, des jardins d’agrément soignés, des sources, des ruisseaux qui chantent, et tout à coup un petit temple grec en guise de belvédère, une échappée sur la vallée, la ville tapie au fond. Et puis encore : des friches ou fleurissent l’églantine et la mûre, des pies qui s’envolent… Le chemin herbeux sera couvert de pâquerettes et de fleurs de pissenlits au printemps prochain. Une balade pas très longue et amusante, qu’on peut faire avec des enfants qui marchent déjà bien.

Kiosque à musique

Autrefois, ce devait être un endroit charmant. Vernon possède encore un kiosque à musique du plus pur style rocaille, ce faux bois en ciment armé qui a fait fureur il y a un bon siècle.

Autrefois, ce devait être un endroit charmant. Vernon possède encore un kiosque à musique du plus pur style rocaille, ce faux bois en ciment armé qui a fait fureur il y a un bon siècle.

Le kiosque est coiffé d’un grand toit en forme de chapeau pointu, qui lui donne l’air de fêter Halloween toute l’année. Ce toit est soutenu par des piliers imitant les tilleuls. Les artisans qui les ont exécutés ont reproduit chaque détail de l’écorce, inventant des cicatrices, des moignons de branches et des crevasses. C’est un travail soigné, appliqué, si bien que les poteaux semblent s’être échappés de la rangée de tilleuls qui fait tout le tour de cette grande place pour venir se mettre à l’abri sous le chapeau pointu.

Les bâtisseurs ont poussé le souci du détail jusqu’à imiter, pour la charpente, des branches en guise de poutres, et entre elles, des planches avec de pseudo veines de bois. On est chez Blanche-Neige, au moins.

Autrefois, les musiciens s’installaient sur la plate-forme, garantis de la chute par une balustrade en croisillons de faux-bois. Le toit les protégeait du soleil et des intempéries, tout en servant à rabattre le son.

Que va devenir ce kiosque ?

La place de la République est devenue un grand parking gratuit, envahi par les voitures. Plus de fanfare ni de violons sous le kiosque, aujourd’hui on préfère voir les musiciens sur des estrades, on a trouvé d’autres lieux en ville pour des aubades, les abords de la mairie, le jardin des arts, le parvis de l’Espace Philippe-Auguste…

Sous la pression du stationnement aux abords du centre-ville, le kiosque occupe une surface indécente. Combien de temps résistera-t-il ?

Ce témoin d’un temps révolu est devenu inutile. Il ne sert plus qu’aux amoureux de Peynet, qui aiment encore s’enlacer sous ses ramures factices.

Commentaires récents