Un chat sur le toit

Tout en haut du toit de cette maison du petit Andely, un chat poursuit un pigeon. Qui va gagner ? La question est posée depuis longtemps, et vous aurez tout le temps de vous interroger, car le minou et le volatile sont tous les deux en céramique.

Tout en haut du toit de cette maison du petit Andely, un chat poursuit un pigeon. Qui va gagner ? La question est posée depuis longtemps, et vous aurez tout le temps de vous interroger, car le minou et le volatile sont tous les deux en céramique.

C’est une mode qui a sévi assez furieusement par chez nous. Je la crois contemporaine de la grande vague de fantaisie qui a balayé la Normandie au moment de la construction des villas balnéaires, à la fin du 19e siècle et au début du 20e.

On a redécouvert à ce moment les épis de faîtage, et on les a revus et corrigés en géants tarabiscotés, pour montrer qu’on avait du goût. Aujourd’hui ces pièces de poterie sont recherchées pour leur valeur décorative.

Les animaux, c’est un peu différent. Moins prétentieux, plus malicieux. On voit des chats qui escaladent les toits, des colombes gracieusement posées sur des portillons d’entrée, mais aussi des singes pensifs, des grenouilles… On n’est plus très loin de l’esprit des gargouilles.

Meule de paille

Les moissons sont terminées dans la région de Giverny. Il ne reste plus ça et là dans les champs que ces immenses constructions de paille. Des murailles éphémères, le temps de charger les bottes sur les remorques.

Les moissons sont terminées dans la région de Giverny. Il ne reste plus ça et là dans les champs que ces immenses constructions de paille. Des murailles éphémères, le temps de charger les bottes sur les remorques.

Deux écoles existent, celle des bottes cylindriques et celle des bottes en forme de brique. Cela dépend des machines. Du temps de Monet, on façonnait plutôt des meules en forme de case, toutes rondes avec un toit pointu. La paille est un matériau assez rigide qui se prête à ce genre de construction beaucoup mieux que le foin. On voit bien la différence dans les tableaux de Monet.

Les meules de blé étaient de bonne taille, comme aujourd’hui. A l’époque, elles servaient à conserver les gerbes entières avant de battre le grain quand on aurait plus de temps, à la morte saison.

Un soin tout particulier était mis à construire les meules. Elles devaient protéger parfaitement la récolte entassée dessous. La paille de blé est l’un des matériaux utilisés pour les toits des chaumières, avec le chaume de seigle et les roseaux des marais. La paille ne pourrit pas au contact de l’eau, dont elle assure un bon écoulement.

Reste l’énigme du succès des Meules. Monet s’attaque à ce sujet à la fin de l’été 1888, puis il y revient en 1890. Est-ce d’ailleurs un sujet ? Juste un objet qui capte la lumière. Pour la première fois, Monet se concentre exclusivement sur l’enveloppe lumineuse irradiée par le motif, saisie dans ses variations temporelles au fil de l’heure et de la saison.

Et pour la première fois de sa vie, il connaît le triomphe. Lorsqu’il expose sa série de Meules au printemps 1891, les toiles se vendent en quelques jours. « C’est tellement séduisant que franchement, ce n’est pas étonnant, » juge Pissarro.

Pourtant ni le public ni la critique ne semblent avoir vraiment compris ce que Monet recherche, « saisir l’instant juste » où « le paysage donne tout ce qu’il est capable de donner ».

Photo de nymphéas

A contre-jour, les nymphéas perdent leurs couleurs pour prendre des teintes métalliques, d’argent ou d’or.

A contre-jour, les nymphéas perdent leurs couleurs pour prendre des teintes métalliques, d’argent ou d’or.

Anne Ovaska est une artiste finlandaise qui sculpte, peint, et voue une passion à la photographie. Elle a pris ce cliché en Finlande, où les lacs abondent. Les feuilles des nénuphars ont la forme de Pacman, cet ancêtre simpliste des jeux vidéos qui circulait dans un labyrinthe en avalant tout sur son passage.

Depuis qu’elle est en France, Anne Ovaska ne quitte plus les jardins de Monet. Elle cherche le cadrage idéal, la lumière optimale. Elle a emporté une batterie d’appareils photo pour faire face à toute éventualité.

Je lui demande comment lui est venue l’idée de venir à Giverny. « J’ai quatre livres sur Monet, dont un sur son jardin », m’explique-t-elle. « C’est un livre qui nous a coûté cher ! » plaisante son mari. Il patiente en souriant, pendant qu’Anne prend ses photos, des heures et des heures durant. C’est dur d’être le conjoint d’une artiste !

La grande allée début Août

Après la pluie, le jardin de Monet a l’air de sortir de la douche, tout frais lavé. Les plantes ont apprécié ce bon arrosage et la fin des grosses chaleurs.

Après la pluie, le jardin de Monet a l’air de sortir de la douche, tout frais lavé. Les plantes ont apprécié ce bon arrosage et la fin des grosses chaleurs.

Dans la grande allée, la végétation devient luxuriante. Le vert des capucines et des vivaces tranche sur l’écran sombre des deux ifs qui montent la garde au bout du chemin.

Ah ! Les capucines de droite se sont réveillées. Elles ont avancé autant que celles de gauche.

Nénuphar

De même que nous fermons les volets le soir, le Nymphéa aime dormir dans les profondeurs sombres de son étang.

De même que nous fermons les volets le soir, le Nymphéa aime dormir dans les profondeurs sombres de son étang.

A la tombée de la nuit, les fleurs se referment en boutons et s’enfoncent doucement sous l’eau.

Le matin, elles refont surface, comme on le voit bien sur cette photo d’Anne Chrysotème prise dans les jardins d’eau de Monet à Giverny.

Dans un instant, les nénuphars seront prêts à faire figure de petits soleils à la surface du bassin.

Charles Prost, qui a observé les Nymphéas avec un oeil d’esthète, dit qu’ « en matière d’art, les nymphéas sont des personnes de haute culture, avec lesquelles on a grand profit à dialoguer ».

Gargouille

Il pleut aujourd’hui. A la collégiale de Vernon, la pluie glisse le long du toit, court dans les cheneaux, s’engage dans les gargouilles et s’en va éclabousser les pavés dix ou vingt mètres plus bas.

Il pleut aujourd’hui. A la collégiale de Vernon, la pluie glisse le long du toit, court dans les cheneaux, s’engage dans les gargouilles et s’en va éclabousser les pavés dix ou vingt mètres plus bas.

On reste perplexe devant ces monstres qui entourent les églises gothiques. Que signifient-ils ? Emile Male, érudit spécialiste de l’iconographie du Moyen-Age, explique tout dans « L’art religieux du XIIIe siècle en France »… sauf le sens des gargouilles. « Aucun symbolisme ne peut expliquer la faune monstrueuse des cathédrales », tranche-t-il en 1898. Mais comme ils les aime, ces vilaines bêtes !

Il reste à rendre compte des êtres innomés qui se sont abattus sur les contreforts, sur le haut des tours, comme des colonies d’oiseaux chimériques. Que nous veulent ces gargouilles au long cou, qui hurlent dans les hauteurs ? Si elles n’étaient retenues par leurs lourdes ailes de pierre, elles s’élanceraient, prendraient leur vol, feraient sur le ciel une effrayante silhouette. Aucun temps, aucune race ne conçurent jamais plus terribles larves ; elles participent à la fois du loup, de la chenille, de la chauve-souris. Elles ont une sorte de vraisemblance qui les rend plus redoutables. Derrière Notre-Dame de Paris on en aperçoit quelques-unes, abandonnées dans le jardin, que le temps achève de détruire. On croirait voir les monstres encore inharmoniques de l’âge tertiaire, se réduisant peu à peu, s’apprêtant à disparaître. »

A Vernon aussi, on peut voir une gargouille de près, joliment mise en valeur dans le square derrière l’hôtel de ville. C’est un chien vêtu d’un capuchon à bord crénelé typique du Moyen-Age. Son expression a quelque chose qui fait froid dans le dos.

L’église Saint Sauveur des Andelys

Elle est grande comme deux mouchoirs de poche : au petit Andely, l'église Saint-Sauveur ne cherche pas à en imposer par ses dimensions. A cent mètres de la Seine, elle trône sur la place au milieu d'une ronde d'adorables maisons à colombages ou en pierre.

Elle est grande comme deux mouchoirs de poche : au petit Andely, l'église Saint-Sauveur ne cherche pas à en imposer par ses dimensions. A cent mètres de la Seine, elle trône sur la place au milieu d'une ronde d'adorables maisons à colombages ou en pierre.

Ce qui la rend précieuse vient de ses origines mêmes. Saint Sauveur a été bâtie peu après Château-Gaillard, la forteresse de Richard Coeur de Lion.

La construction de l'église débute vers 1220 et s'achève un siècle plus tard. Elle pointe sa flèche de 47 mètres comme un doigt tendu vers le ciel. Pas de mélange de styles donc, mais une grande homogénéité gothique.

Vous voulez qu'on entre ? Sous le porche, la grande statue du Christ est aussi vieille que l'église elle-même. A l'intérieur, le choeur présente de belles verrières. On y organise régulièrement des concerts d'orgue. L'instrument date de 1674.

Il fait un peu sombre, alors vous n'avez peut-être pas remarqué les personnages qui soutiennent la voûte de chaque côté de la nef. L'un a l'air de trouver la tâche bien lourde, il a l'air renfrogné, l'autre sourit comme si cela ne pesait rien…

Les jardins du château de Vendeuvre

Vendeuvre est à plus d’une heure de voiture de Giverny. Mais si votre route vous mène du côté des plages normandes, cela vaut la peine de faire un détour vers Saint Pierre sur Dives pour aller découvrir des jardins pleins d’humour et de fantaisie.

Vendeuvre est à plus d’une heure de voiture de Giverny. Mais si votre route vous mène du côté des plages normandes, cela vaut la peine de faire un détour vers Saint Pierre sur Dives pour aller découvrir des jardins pleins d’humour et de fantaisie.

Toute la partie du parc à droite du château a été transformée en jardin surprise… Attention, il est difficile de rester sec ! Des cellules photoélectriques déclenchent des jets d’eau mis en scène sur des thèmes légendaires et exotiques. De fabrique en cascade, chaque pas réserve une nouvelle surprise.

Ce petit pont, par exemple, qui présente une lointaine ressemblance avec celui de Monet, est garni de rangées d’oiseaux qui crachent de minces filets d’eau au passage des promeneurs. Il rappelle l’histoire d’une belle à l’âme dure aimée d’un laid au coeur d’or. Grâce aux oiseaux, l’eau reflétait non plus les visages, mais les âmes de la belle et de son soupirant.

S’il vous reste encore un instant, le parc à gauche du château possède une intéressante grotte de coquillages, malheureusement fermée au public. A travers la grille, on découvre cette chambre de fraîcheur toute tapissée de coquillages que chaque château se devait de posséder.

Jardin des Arts

Vernon embellit ! La ville, qui a déjà trois fleurs au classement des villes fleuries, vient d’inaugurer un nouveau jardin en plein centre. Après bien des débats, il s’appelle le Jardin des Arts.

Vernon embellit ! La ville, qui a déjà trois fleurs au classement des villes fleuries, vient d’inaugurer un nouveau jardin en plein centre. Après bien des débats, il s’appelle le Jardin des Arts.

Il se trouve dans un endroit stratégique derrière la médiathèque-salle de spectacles, l’Espace Philippe-Auguste, à mi-chemin entre la gare SNCF et le pont sur la Seine.

Pour ouvrir cet espace vert, il a fallu démolir plusieurs bâtiments datant de l’entre deux guerres, une école de musique, un tribunal d’instance et une salle des fêtes, donc reloger toutes ces activités auparavant. Voici enfin l’épilogue d’un projet qui s’étire sur plus d’une décennie.

Un des objectifs était de mettre en valeur la Tour des Archives, jusqu’ici enclavée au milieu des bâtiments du quartier. Vernon a la chance d’avoir conservé en parfait état le très beau donjon de son château médiéval du 12e siècle. On n’y stocke plus les archives, mais on peut y monter aux journées du Patrimoine en septembre.

Les paysagistes ont imaginé des gradins de pierre au pied de la tour, avec une petite scène pour des spectacles en plein air. Le regard grimpe le long de ces marches, aspiré par la verticalité de la tour.

Tout le long des restes de rempart, le caractère moyenâgeux est renforcé par des stèles qui portent les chapiteaux sculptés vainqueurs des concours de tailleurs de pierre organisés tous les deux ans à Vernon.

Devant, des buis taillés et des plantations d’herbes aromatiques et de roses évoquent un jardin médiéval. La transition vers l’esplanade de l’Espace Philippe Auguste se fait par une pelouse et une ligne de jets d’eau cette fois tout à fait contemporains, et qui servent déjà de « piscine » par ces temps de canicule.

Croyez-vous que les Vernonnais soient contents ? Qu’ils trouvent que la municipalité a fait un bon usage de leurs impôts ? Evidemment non, le Français étant râleur par nature. Le Jardin des Arts est donc trop et pas assez. Trop cher, trop bétonné, trop urbain pour une ville comme Vernon, il manque de bancs, d’ombre, on ne peut plus y jouer au ballon, les pavés en haut des gradins ne conviennent pas à une scène… Espérons que les touristes seront moins grognons.

Vivre à Giverny

Les touristes affluent à Giverny. Ils seraient quelque 500 000 par an à venir visiter la maison et les jardins de Monet.

Les touristes affluent à Giverny. Ils seraient quelque 500 000 par an à venir visiter la maison et les jardins de Monet.

Vous habitez peut-être un endroit touristique ? Alors vous savez qu’on a vite fait de ressentir une fierté un peu bête à vivre dans un lieu recherché.

Une fierté un peu bête, parce qu’on n’a aucun mérite à cela. Les habitants de la Côte d’Azur sont-ils responsables du soleil et de la mer ? Les Chamoniards ont-ils une part à la majesté du Mont-Blanc ? Les Parisiens sont-ils pour quelque chose dans l’érection de la Tour Eiffel ou la collection de chefs d’oeuvre du Louvre ?

Les Givernois n’ont pas lieu de s’enorgueillir de l’intérêt des touristes pour leur village, ni plus ni moins intéressant que des dizaines d’autres villages des environs. Seule la puissance créatrice de Monet est à l’origine de cet engouement, et rien n’aurait pu en renaître sans la générosité des Américains.

A Giverny, on peut ressentir de la joie à vivre dans les magnifiques paysages de Monet, de l’agrément à visiter ses jardins à volonté. Mais Monet n’a fait que nous apprendre à voir. Partout où il a voyagé, il a peint des merveilles. De la vallée de la Creuse à Antibes, de la Hollande à l’Italie, de Londres à Belle-Ile en Mer.

Nous sommes de passage, tout juste légataires d’un patrimone architectural, culturel, paysager dont nous devons prendre soin du mieux que nous pouvons. Seule la création d’une beauté nouvelle autorise une légitime fierté.

La salicaire

Trois semaines d’une floraison étourdissante : comme toutes les vivaces, la salicaire ne dure qu’un temps, mais quelle profusion d’épis colorés rouge rosé !

Trois semaines d’une floraison étourdissante : comme toutes les vivaces, la salicaire ne dure qu’un temps, mais quelle profusion d’épis colorés rouge rosé !

Dans la grande allée du jardin de Monet à Giverny, c’est elle qui fait le spectacle en ce moment, en compagnie des dahlias et des glaïeuls.

La salicaire se présente en grosses touffes d’un mètre de haut, qui apprécient le bord de l’eau et les jardins marécageux. Elle fleurit du milieu à la fin de l’été. Son nom latin est Lythrum salicaria.

Massif de géraniums

La photo numérique ci-contre, prise cet été devant la maison de Monet à Giverny, me fait penser à l’autochrome de 1923 ci-dessous. Le peintre se trouve dans son jardin, entre deux massifs de fleurs. Sa main qui tient la cigarette reste en suspens pendant le temps de pose prolongé.

La photo numérique ci-contre, prise cet été devant la maison de Monet à Giverny, me fait penser à l’autochrome de 1923 ci-dessous. Le peintre se trouve dans son jardin, entre deux massifs de fleurs. Sa main qui tient la cigarette reste en suspens pendant le temps de pose prolongé.

On possède plusieurs photos couleur des jardins de Monet. Elles ont le charme inimitable des autochromes, un procédé inventé par les frères Lumière au début du siècle pour capturer la couleur sur des plaques de verre recouvertes de fécule de pomme de terre.

A gauche de Monet, des rosiers taillés en arbres dominent un massif de géraniums (ou de pélargoniums si vous préférez). A droite, des tuteurs de bois servent de support à des plantes grimpantes rouges, sans doute des haricots d’Espagne. A leur base s’étend un massif de pélargoniums roses et rouges bordé de plantes à feuillage gris, peut-être des oeillets. Quand, à la fin des années 70, il a fallu recréer les jardins retournés à l’état de friche, les jardiniers se sont appuyés sur les photos d’époque, les souvenirs des visiteurs contemporains et des documents d’archives. On peut voir ici avec quelle fidélité l’esprit des jardins de Monet a été restitué.

Quand, à la fin des années 70, il a fallu recréer les jardins retournés à l’état de friche, les jardiniers se sont appuyés sur les photos d’époque, les souvenirs des visiteurs contemporains et des documents d’archives. On peut voir ici avec quelle fidélité l’esprit des jardins de Monet a été restitué.

Harmonie de couleurs

De loin, on ne voit que du jaune. De près, en regardant en détail, on s’aperçoit que cette plate-bande des jardins de Monet à Giverny mêle des fleurs très variées : rudbéckia, oeillet d’Inde, souci…

De loin, on ne voit que du jaune. De près, en regardant en détail, on s’aperçoit que cette plate-bande des jardins de Monet à Giverny mêle des fleurs très variées : rudbéckia, oeillet d’Inde, souci…

Monet concevait son jardin avec des yeux de peintre : de la couleur avant toute chose. Le même esprit règne aujourd’hui dans ce lieu de mémoire qu’est la Fondation Claude Monet. Les plates-bandes les plus frappantes sont conçues en un ou plusieurs tons voisins de jaune, de rose, de blanc…

Tout l’art consiste à harmoniser les couleurs sur le papier, quand le massif n’est encore qu’un projet, à bien calculer les périodes de floraison, les hauteurs des unes et des autres… Un travail d’artiste qui mérite qu’on s’y attarde en visitant les jardins de Monet.

Vitrail

Les vitraux des églises gothiques sont fabuleux, mais ils ont deux défauts : ils sont souvent installés à des hauteurs où l’on ne distingue plus leurs détails, et leur sens nous échappe trop souvent.

Les vitraux des églises gothiques sont fabuleux, mais ils ont deux défauts : ils sont souvent installés à des hauteurs où l’on ne distingue plus leurs détails, et leur sens nous échappe trop souvent.

Une paire de jumelles permet de mieux voir les vitraux des églises. Et si une visite guidée est proposée, c’est l’occasion d’apprendre à voir. Mais comme ces conditions sont rarement réunies, quelle joie quand la disposition des lieux offre les vitraux à la vue presque à hauteur des yeux, et que de plus on saisit ce qu’ils représentent !

Voyez toute la délicatesse de celui-ci, visible à l’église Notre-Dame du Grand Andely. Les plis somptueux des étoffes, l’expression du pêcheur, la naïveté des poissons.

Je crois deviner que c’est Pierre (Simon) dans sa barque. Jésus est debout à côté de lui et l’interpelle en lui disant « tu es pêcheur, je ferai de toi un pêcheur d’hommes ».

Le maître verrier a pris soin de faire des mains larges à Pierre et son frère André, des mains habituées au dur labeur, tandis que celles de Jesus sont toutes fines et douces.

C’est un vitrail du 16e siècle. Il devait parler aux habitants des Andelys, qui étaient certainement nombreux à pêcher dans la Seine.

Le rouissage du lin

Tout est singulier dans la culture du lin. En ce moment, les champs de lin de l’Eure sont en train de rouir : après avoir arraché, et non pas fauché la tige de lin, on la laisse étendue sur place en longues bandes, les andains, ce qui donne un aspect très graphique aux champs.

Tout est singulier dans la culture du lin. En ce moment, les champs de lin de l’Eure sont en train de rouir : après avoir arraché, et non pas fauché la tige de lin, on la laisse étendue sur place en longues bandes, les andains, ce qui donne un aspect très graphique aux champs.

Le soleil, la rosée et la pluie sont chargés de faire évoluer la fibre. Des micro-organismes présents dans les racines se développent et décollent la couronne fibreuse du bois central.

Les tiges changent de couleur, elles deviennent rousses. Comme les crêpes, il faut les retourner pour qu’elles fassent bronzette des deux côtés. Vous trouverez tous les détails sur la culture du lin sur le site les 100 jours du lin.

Sculptures en plein air

Elles sont arrivées au début de l’été, surprenant le regard : plus de trente sculptures monumentales ont soudain fleuri à Vernon, surgies des trottoirs et des espaces verts comme des champignons.

Elles sont arrivées au début de l’été, surprenant le regard : plus de trente sculptures monumentales ont soudain fleuri à Vernon, surgies des trottoirs et des espaces verts comme des champignons.

C’est petit, Vernon : 25 000 habitants, et un centre ville qui a gardé ses dimensions du Moyen-Âge. Alors imaginez tout-à-coup la densité de sculptures, réparties sur un parcours d’un kilomètre et demi !

Les oeuvres d’art sont là pour tout l’été. Elles ont été prêtées par les artistes dans le cadre d’une exposition, « l’Art vous regarde ».

Certaines sont accrochées dans des endroits insolites : un panier tressé est suspendu en plein ciel dans une rue, un poisson se balance sous le pont. Mais la plupart ornent des endroits faciles d’accès, jardins, rue piétonne, esplanades, cour du musée…

Un guide de visite est disponible gratuitement et en plusieurs langues à l’Office de Tourisme de Vernon. Il aide à aborder ces oeuvres d’art contemporain en explicitant quand c’est possible l’intention de l’artiste.

Avec ou sans explication, la promenade est un amusant jeu de piste, où chaque étape est une surprise qui séduit l’oeil par les lignes et les matières.

Les statues sont les bijoux d’une ville. Quand elles repartiront, elles laisseront un vide. Jusqu’aux décorations de Noël.

Jardinier à Giverny

En me promenant dans les jardins de Monet à Giverny, je me suis arrêtée longuement devant la grande allée pour détailler les plantations. Sur la droite, les masses de couleur les plus importantes étaient données par une fleur que je ne connaissais pas. J’étais embêtée : comment faire pour en parler dans mon billet bi-hebdomadaire sur l’évolution de la grande allée ? J’ai attendu un peu, espérant rencontrer quelqu’un féru de botanique, mais les visiteurs présents ne pensaient qu’à se prendre en photo devant la perspective fleurie.

En me promenant dans les jardins de Monet à Giverny, je me suis arrêtée longuement devant la grande allée pour détailler les plantations. Sur la droite, les masses de couleur les plus importantes étaient données par une fleur que je ne connaissais pas. J’étais embêtée : comment faire pour en parler dans mon billet bi-hebdomadaire sur l’évolution de la grande allée ? J’ai attendu un peu, espérant rencontrer quelqu’un féru de botanique, mais les visiteurs présents ne pensaient qu’à se prendre en photo devant la perspective fleurie.

Je commençais le tour du bassin aux nymphéas quand un monsieur qui marchait devant moi a soudain enjambé la frêle barrière de bambou qui sépare les allées des massifs. J’étais stupéfaite d’un tel culot, jusqu’à ce que le monsieur se mette à parler à un jardinier occupé à l’entretien d’une plate-bande en lui donnant des ordres.

L’occasion était trop belle de demander des éclaircissements sur la fleur mystère au chef jardinier. Je lui décris la plante, son emplacement, et c’est à son tour d’être embêté : « Désolé, je ne vois pas de quelle fleur vous parlez : nous avons chacun notre secteur, je m’occupe du jardin d’eau. » Je remerciais déjà, un peu déçue, quand il a ajouté : » Je dois y passer, si je vous retrouve en revenant je vous dirai ce que c’est. »

Quelques minutes plus tard, qui vois-je arriver à ma rencontre, tournant autour du bassin dans le sens inverse de la visite ? Notre chef jardinier, qui me donne la clé de l’énigme de la fleur mystérieuse : il s’agit d’une vivace, la salicaire.

Je suis confondue de tant d’obligeance. Quelle passion anime cette poignée d’hommes qui réalisent jour après jour l’exploit de faire de ce lieu un jardin extraordinaire !

Leur passion se lit dans les massifs, composés avec une infinie recherche, puis entretenus avec sollicitude. Les jardiniers de Giverny sont des virtuoses à qui on a confié un Stradivarius : le domaine créé par Monet. Sur cet instrument enchanté, ils jouent d’infinies variations, avec la contrainte de garder un jardin merveilleusement fleuri tout au long des sept mois d’ouverture.

Non contents de réussir quotidiennement ce tour de force, ils restent sensibles à l’intérêt et à l’admiration des visiteurs. Je ne dis pas qu’il faut les accabler de questions et les empêcher de travailler. Mais que les jardiniers soient aimables, c’est aussi l’un des charmes de Giverny.

Photo infrarouge

Les jardins de Monet à Giverny sont le paradis des photographes. Fleurs, reflets, perspectives s’offrent à leur objectif comme ils s’offraient à l’oeil de Monet. Les variations qu’ont peut obtenir d’un appareil photo quand on s’en sert avec talent sont tout aussi infinies que les séries de Nymphéas.

Les jardins de Monet à Giverny sont le paradis des photographes. Fleurs, reflets, perspectives s’offrent à leur objectif comme ils s’offraient à l’oeil de Monet. Les variations qu’ont peut obtenir d’un appareil photo quand on s’en sert avec talent sont tout aussi infinies que les séries de Nymphéas.

Près du bassin aux nénuphars, j’ai rencontré un photographe chargé de deux gros sacs pleins de matériel. Profitant du temps radieux, il est venu faire de la photo infrarouge.

Ce film argentique ne capte que les émissions de chaleur, m’explique-t-il. Les feuilles en réfléchissent beaucoup, (c’est pour cela qu’il fait plus frais sous les arbres), la végétation se pare donc de couleurs claires, tandis que le ciel est d’un noir d’encre. Effet inhabituel, onirique. Je grille de voir cela, malheureusement ce professeur d’art en retraite ne montrera pas ses clichés, qu’il réalise pour son seul plaisir. C’est bien dommage !

Pour donner une idée du rendu d’une photo infrarouge de nénuphar, voici le très beau cliché réalisé au jardin botanique de Chicago par Jezlin.

La grande allée fin juillet

Comme sur un plateau de jeu d’échecs, les deux rangées de capucines avancent leurs pions à la conquête de la grande allée.

Comme sur un plateau de jeu d’échecs, les deux rangées de capucines avancent leurs pions à la conquête de la grande allée.

Les capucines de gauche ont pris une certaine avance. Elles sont exposées à l’est, et sont déjà en fleurs.

Leurs corolles orangées s’harmonisent avec les grandes fleurs violettes qui se dressent derrière la bordure de capucines : à gauche, glaïeuls de couleur fuchsia, dahlias simples et doubles, à droite de gros bouquets de salicaires…

Croix de chemins

C’est comme une présence. A la croisée de deux petites routes, soudain, cette majestueuse croix monolithe.

C’est comme une présence. A la croisée de deux petites routes, soudain, cette majestueuse croix monolithe.

Elle se trouve en bordure d’un village au nom bien normand, tout près de Giverny : la Queue d’Haye.

La croix paraît mutilée, il semble qu’il devait y avoir une troisième patte en haut.

Telle qu’elle est, elle émeut sous sa parure de lichens. Depuis combien de siècles est-elle dressée au bord de ce carrefour ? Qui l’a érigée ? Qu’elle était sa fonction ?

Certains disent que c’est une croix celte. Avant les invasions romaines, la région était en effet occupée par des peuples celtes, les Véliocasses dans le Vexin.

Portrait d’Ernest Cabadé par Monet

Pour ce centième billet, voici le centième tableau de Monet, Portrait d’Ernest Cabadé. Un portrait sobre et même sévère d’un homme encore jeune. Cabadé deviendra un médecin fameux qui publiera de nombreux ouvrages scientifiques.

Pour ce centième billet, voici le centième tableau de Monet, Portrait d’Ernest Cabadé. Un portrait sobre et même sévère d’un homme encore jeune. Cabadé deviendra un médecin fameux qui publiera de nombreux ouvrages scientifiques.

On ignore quel était le degré d’intimité qui unissait Claude Monet et Ernest Cabadé. Monet le nomme son ami dans la dédicace du portrait qu’il lui offre « à mon ami Cabadé / Claude Monet / 1867 ».

Cette année-là, Monet a bigrement besoin de cet étudiant en médecine : Camille attend un enfant, et le couple n’a pas un sou pour payer un médecin ou une sage-femme. Le 8 août 1867 à 6 heures du soir, Cabadé accouche Camille d’un « gros et beau garçon », en l’absence de Monet qui se trouve dans sa famille au Havre.

La naissance de Jean Armand Claude a lieu au rez-de-chaussée du 8 impasse Saint-Louis dans le quartier des Batignolles à Paris 17e. Jean porte le nom de son père, qui le légitimera ultérieurement en se mariant avec Camille.

Malgré l’hostilité de son propre père concernant sa vie maritale avec Camille, Claude se garde bien de suivre les conseils paternels d’abandonner l’enfant et sa mère. Au contraire, il se sent envahi d’affection pour ce petit bout de chou. Le tableau 101 représente le bébé dans son berceau.

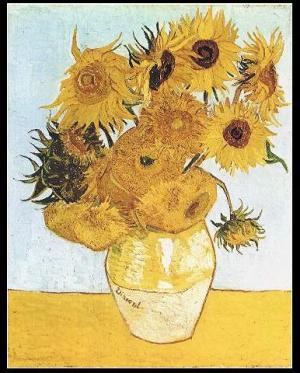

Les Tournesols de van Gogh et de Monet

« Gauguin me disait l’autre jour qu’il avait vu de Claude Monet un tableau de tournesols dans un grand vase japonais très beau, mais – il aime mieux les miens. Je ne suis pas de cet avis. »

Cette confidence poignante, Vincent Van Gogh la fait à son frère Théo. On est saisi par l’extrême modestie et le doute qu’elle exprime. Van Gogh avait-il vu le Bouquet de soleils dans un vase peint sept ans plus tôt par Monet ? Ou n’est-il « pas de cet avis » simplement parce qu’il admire Monet et qu’il n’est pas satisfait de sa propre peinture ?

On aimerait savoir ce que Monet pensait des Tournesols de van Gogh, s’il les connaissait, et des siens. Etait-il lui aussi plein de doutes, comme c’était souvent le cas ?

Coïncidence étonnante : deux peintres géniaux choisissent par hasard le même sujet de nature morte, un bouquet de tournesols dans un vase.

D’emblée, ils sont confrontés à la même difficulté bien connue des maîtresses de maison : trouver un grand vase. Van Gogh opte pour une poterie rustique vernie dans le même ton jaune que la couleur des fleurs. Monet choisit un vase de couleur complémentaire, en porcelaine bleue.

Nos peintres préparent maintenant leur bouquet. Les fleurs sont difficiles à arranger. Chez van Gogh comme chez Monet, elles ont l’air de n’en faire qu’à leur tête, surgissant dans tous les sens, à toutes les hauteurs.

Et puis les deux artistes préparent leur palette, leurs brosses, et se lancent, chacun avec son style propre. Van Gogh se passionne pour son sujet, qu’il traite de nombreuses fois, en série. Ce seront des chefs-d’oeuvre. Monet abandonne le motif du bouquet de soleils après ce tableau, qui ne marquera pas la postérité.

Tout comme van Gogh, Claude Monet aimait beaucoup les tournesols, fleurs géantes d’un jaune éclatant. On se souvient de l’escalier à travers les soleils dans Le Jardin de l’artiste à Vétheuil, au millieu desquels son fils paraît encore plus petit.

Monet a des tournesols plein son jardin, le choix de ce motif de bouquet, peint peut-être un jour de pluie, n’a rien d’étonnant.  Des tournesols épanouis, Monet fait des zones vibrantes, des capteurs solaires. Touche douce et caressante, fond travaillé de rose, de mauve, de violet : malgré les couleurs vives des fleurs jaunes, des feuilles vertes, de la nappe rouge, l’ensemble exhale une beauté comme féminine. C’est le côté yin des tournesols, qui s’exprime dans un tableau à l’ambition avant tout décorative.

Des tournesols épanouis, Monet fait des zones vibrantes, des capteurs solaires. Touche douce et caressante, fond travaillé de rose, de mauve, de violet : malgré les couleurs vives des fleurs jaunes, des feuilles vertes, de la nappe rouge, l’ensemble exhale une beauté comme féminine. C’est le côté yin des tournesols, qui s’exprime dans un tableau à l’ambition avant tout décorative.

La comparaison avec Douze Tournesols dans un vase de van Gogh (Munich) révèle le côté yang du sujet. La vigueur du dessin, les contours nets, expriment la force. Le nombre réduit de couleurs crée une harmonie chromatique et fait ressortir les fleurs sur le fond bleu pâle. Mais derrière cette harmonie de la couleur, le tableau offre tout autre chose que l’aimable bouquet de fleurs de Monet.

Des têtes échevelées et barbues, un oeil, une bouche, des coeurs : les Tournesols de van Gogh interpellent le spectateur comme des représentations humaines.

Le peintre a composé son bouquet avec des fleurs à tous les stades de leur évolution : en bouton, épanouie, fânée, en graines… Chacun peut y voir une image de la vie qui passe, et c’est sans doute ce qui nous touche dans ce tableau, et peut-être nous met un peu mal à l’aise. Vincent pousse un cri de révolte face à la condition humaine, Monet veut oublier le temps qui s’écoule.

Tournesol

Les champs de tournesols sont parmi les plus jolies cultures qui soient, ce qui explique sans doute leur grande popularité. Au moment de la floraison, en juillet, quand le soleil est bas sur l’horizon et qu’il illumine les corolles, le spectacle est magnifique.

Les champs de tournesols sont parmi les plus jolies cultures qui soient, ce qui explique sans doute leur grande popularité. Au moment de la floraison, en juillet, quand le soleil est bas sur l’horizon et qu’il illumine les corolles, le spectacle est magnifique.

Le tournesol est assez rare aux environs de Giverny, et c’est bien dommage. Ceux-ci poussent en vallée d’Eure, formant un joli tableau avec à l’arrière-plan des buissons qui rappelent les Matinées sur la Seine de Monet.

Les feuilles des tournesols sont encore bien vertes, mais les plants vont se dessécher peu à peu, pour atteindre la maturité des graines en septembre.

L’huile de tournesol est la plus consommée en France. La culture du tournesol a de l’avenir : certaines variétés oléiques sont employées comme biocarburants et biolubrifiants.

Cette plante peu exigeante sait aller chercher l’eau loin dans le sol grâce à sa racine pivotante qui plonge à 1m50 de profondeur. Elle permet d’augmenter les rendements du blé semé sur la même parcelle l’année suivante. Enfin, les tourteaux sont appréciés des animaux.

Avec tous ces atouts, pourquoi n’y en a-t-il pas plus ? La région manquerait-elle de la chaleur qui leur est nécessaire ? Messieurs les agriculteurs, faites-nous plaisir, semez du tournesol !

La marche nuptiale

20 juillet 1892 : Suzanne Hoschedé, belle-fille de Monet, épouse un jeune peintre américain rencontré à Giverny, Theodore Earl Butler. Un autre Theodore, ami intime du précédent, va immortaliser l’évènement de la façon qui s’impose, en peinture.

20 juillet 1892 : Suzanne Hoschedé, belle-fille de Monet, épouse un jeune peintre américain rencontré à Giverny, Theodore Earl Butler. Un autre Theodore, ami intime du précédent, va immortaliser l’évènement de la façon qui s’impose, en peinture.

La Marche nuptiale est probablement le tableau le plus célèbre de Theodore Robinson. Il est devenu le symbole des liens entre la colonie de peintres américains de Giverny et le courant impressionniste français.

Le mariage n’est pourtant pas allé de soi. Suzanne a rencontré Theodore lors de séances de patinage sur le marais gelé. « Sur la route », tempête Monet, alors que la bienséance commande d’avoir été présentés l’un à l’autre.

Les doutes assaillent le beau-père, qui rêvait d’un beau parti pour son joli modèle :

« Une si gentille fille que Suzanne mérite mieux qu’un bon garçon. Sacrebleu qu’elle réfléchisse en attendant les renseignements complets, mais épouser un peintre, s’il ne doit être rien, c’est embêtant, surtout pour une nature comme Suzanne. »

Epouser un peintre, c’est embêtant ! Monet sait trop bien comme il est difficile de percer dans l’art, et aléatoire d’arriver à en vivre. La reconnaissance de son propre talent est récente.

L’amour des deux jeunes gens finit toutefois par triompher des réticences parentales. Robinson est en mesure de fournir des renseignements rassurants sur l’honorabilité de la famille Butler.

Le mariage aura donc lieu, mais pas avant qu’Alice et Monet n’aient convolé eux-mêmes. On sait que Monet voulait pouvoir conduire Suzanne à l’autel. Curieusement, ce n’est pas lui qui figure au bras de la mariée sur le tableau de Robinson. Le cortège nuptial vient de quitter la mairie de Giverny, le bâtiment couleur brique sur la droite, et se dirige vers l’église. De même, difficile de reconnaître dans la svelte femme en blanc du second plan la mère de la mariée, Alice Monet. Pourtant, dans son journal, Robinson note :

Le cortège nuptial dans tous ses atours, d’abord la cérémonie à la mairie, puis à l’église. Monet entre en premier avec Suzanne, puis Butler et Mme Hoschedé.

Dans tous ses atours, s’il faisait le même temps qu’aujourd’hui, le cortège devait être au bord de la syncope. Regardez ces vestes boutonnées, ces chapeaux et ces manches longues, un 20 juillet ! Et pas la moindre trace d’ombre ni d’ombrelle !

Robinson, frappé par la vision du cortège nuptial, se décide à le peindre 15 jours plus tard, le 5 août. Il travaille de mémoire. Mais une photographie atteste que l’élégante société était bel et bien boutonnée jusqu’au col.

Aucune photo en revanche pour nous indiquer qui est le moustachu du premier plan. Robinson connaît très bien Monet et sa barbe fournie. L’étonnant personnage sans regard qui donne le bras à la jeune mariée s’avance vers nous auréolé de mystère.

Au bord de l’eau

Le thermomètre fait comme les coureurs du Tour de France : il grimpe. Pendant que les uns gravissent les cols des Alpes, l’autre bat des records.

Le thermomètre fait comme les coureurs du Tour de France : il grimpe. Pendant que les uns gravissent les cols des Alpes, l’autre bat des records.

36,2 ° cet après-midi à Giverny, une telle canicule est rare en Normandie. Par cette chaleur, même la visite de jardins extraordinaires devient éprouvante. On n’a envie que de fraîcheur et d’eau. Direction les bords de l’Epte, la rivière qui se jette dans la Seine du côté de Giverny.

A 10 minutes de la maison de Monet, le moulin de Fourges trempe son antique roue près des remous d’une chute d’eau. Toute une flore d’algues ondule dans le courant. Sur l’autre rive, une prairie parfois broutée par des vaches, bordée de saules et de peupliers, occupe le fond de la vallée.

L’eau chante, les libellules se poursuivent, la brise souffle dans les feuilles. Trempez les pieds dans l’eau et savourez cet instant d’été…

Tout près de vous, le moulin étend les tables de sa terrasse comme une invitation. On prendrait bien un petit quelque chose… Par cette chaleur, pourquoi pas un « Gaspacho de concombre à l’aneth et aux noix accompagné d’un toast au saumon fumé », une entrée légère au bon goût de vacances ?

Commentaires récents