Le marais de Giverny

A Giverny, le chemin des Marais s’ouvre à l’ancienne gare – à présent reconvertie en salle des fêtes – et s’étire en contrebas de la départementale 5 qu’il finit par rejoindre à la sortie du village, là où la route file vers Sainte-Geneviève-les-Gasny. Des pavillons aux jardins tirés à quatre épingles bordent la rue d’un côté, tandis que de l’autre s’ouvre un espace naturel quasi sauvage, le marais.

A Giverny, le chemin des Marais s’ouvre à l’ancienne gare – à présent reconvertie en salle des fêtes – et s’étire en contrebas de la départementale 5 qu’il finit par rejoindre à la sortie du village, là où la route file vers Sainte-Geneviève-les-Gasny. Des pavillons aux jardins tirés à quatre épingles bordent la rue d’un côté, tandis que de l’autre s’ouvre un espace naturel quasi sauvage, le marais.

Des peupliers et des saules têtards, dont certains très âgés, témoignent de plantations. Ils se mêlent à d’autres essences venues là sans doute par hasard, telles que frênes ou aulnes. Entre ces arbres, le terrain humide est le domaine de quantités de plantes, parmi lesquelles l’ortie domine.

De nos jours, le marais n’est guère accessible. Au-delà du fossé qui le borde, on devine un monde grouillant de vies bien cachées, étrangères à nous autres les humains, et, pour moi du moins, pas très invitant.

Autrefois, en particulier au 19e siècle, le marais de Giverny n’était pas un no man’s land. C’était un terrain pauvre, mais exploité autant qu’il se pouvait. En été les bêtes y paissaient. La commune de Giverny, propriétaire du marais, le louait à des éleveurs et concédait par adjudication le droit de ramasser les bouses. Les branches des peupliers étaient taillées pour en faire des fagots. Une autre source de revenus pour la commune était la concession du droit de pêcher les sangsues.

Depuis que j’ai eu connaissance de cette pratique à Giverny, en découvrant un pot à sangsues présenté dans une exposition sur le village de Giverny au musée de Vernon, je me demandais comment cette pêche se pratiquait. De façon rudimentaire, hélas, comme l’explique le rédacteur de la page d’Objets d’hier : dans les familles pauvres, on envoyait les jeunes filles se faire mordre par les sangsues dans le marais. Leurs jambes servaient d’appât.

Je me demande si on s’habitue à cette douleur, à la façon dont les apiculteurs finissent par souffrir moins des piqûres d’abeilles. Roselyne, qui s’est fait piquer par une sangsue en Australie (je crois qu’il n’y en a plus en Europe) témoigne qu’elle a saigné longtemps et que la morsure l’a démangée pendant plusieurs jours.

Selon une étude réalisée par les Ponts et Chaussées en 1898, la pêche aux sangsues, bien qu’elle eût donné de bons résultats au milieu du siècle, avait totalement cessé à Giverny à la Belle Epoque.

Mésange

L’hiver fait taire les oiseaux. Mais depuis que les jours rallongent les plus audacieux sortent de leur silence.

Comme le Boléro de Ravel, leur concert commence pianissimo, puis de nouvelles espèces d’oiseaux se joignent peu à peu aux premières, et en avril-mai ils seront si nombreux et si décidés que leurs chants empliront l’air.

Les mésanges sont déjà là, puisqu’elles ne sont pas parties. Elles s’approchent avec prudence des mangeoires, leur tête mobile inspectant les environs. Qu’elles aient un calot bleu ou noir, il y a dans tout leur être une grâce légère et spéciale qui les fait aimer.

Tandis qu’elles hivernent dans le paysage gris de la morne saison, elles ont gardé leurs couleurs florales si gaies, qui tranchent comme un tout petit bout de printemps.

Elles volettent d’une branche à l’autre dans les arbres nus, et comme nous elles attendent, sûres que les beaux jours reviendront.

Lamier

C’est un peu un challenge d’arriver à photographier des fleurs sauvages dans le jardin de Monet, tellement les jardiniers sont à l’affut. Mais les plantes sont malignes, et il y en a toujours qui trouvent moyen de se glisser entre les mailles du filet, provisoirement du moins.

Monet y réfléchissait à deux fois avant d’arracher les jolies fleurs que la nature met gracieusement à notre disposition (et à celle des papillons), et peut-être que ces lamiers ont bénéficié de la même mansuétude calculée.

Le lamium présente une certaine ressemblance avec l’ortie, mais en version civilisée : c’est un pacifiste qui a renoncé au côté urticant pour le remplacer par des fleurs. S’il a adopté une philosophie peace and love, c’est qu’il veut que vous l’aimiez.

Au naturel les fleurettes sont blanches comme un drapeau de cessez-le-feu, quoi de plus normal.

Mais le lamium a aussi des cousins horticoles survitaminés, plus grands, plus beaux, plus forts, avec des fleurs pourpres à Giverny.

Mais le lamium a aussi des cousins horticoles survitaminés, plus grands, plus beaux, plus forts, avec des fleurs pourpres à Giverny.

Je ne sais pas si ces cousins bodybuildés donnent des complexes au lamier sauvage, en tout cas la domestication les a rendus un peu ballots. Ils forment des buissons compacts au feuillage dru, si denses que les fleurs ont tendance à disparaître à l’intérieur, au grand dam des humains, et des butineurs.

Bancs néo-gothiques

J’ai failli ne pas les voir. J’étais en train de visiter l’église de Pacy-sur-Eure, à une vingtaine de kilomètres de Giverny ; je m’étais émerveillée devant la statuaire, les vitraux, interrogée sur l’architecture, et j’allais partir lorsque je me suis avisée que les bancs, somme toute, présentaient un intérêt.

J’ai failli ne pas les voir. J’étais en train de visiter l’église de Pacy-sur-Eure, à une vingtaine de kilomètres de Giverny ; je m’étais émerveillée devant la statuaire, les vitraux, interrogée sur l’architecture, et j’allais partir lorsque je me suis avisée que les bancs, somme toute, présentaient un intérêt.

L’église a gardé ses bancs de style néo-gothique du 19e siècle. C’est un ensemble cohérent disposé harmonieusement, en faisant alterner plusieurs motifs.

Certains bancs ont toujours leur prie-Dieu, une mince banquette disposée entre les sièges. A l’époque où les bancs étaient attribués aux familles, celles-ci avaient sans doute loisir de faire ce qu’elles voulaient pour les prie-Dieu, car certains sont encore recouverts de cuir, de tapisserie usée jusqu’à la paille, tandis que d’autres ne sont qu’une simple planchette de bois.

Je les imagine, ces fidèles du 19e siècle, dans leur modestie ou leur ostentation, leur goût du confort dans le devoir sacré. Dans ces monuments anciens où cohabitent les signes laissés par les siècles, où l’on peut essayer de ressentir la présence du sculpteur qui a dégagé un délicat chapiteau roman, de l’architecte qui a conçu la voûte gothique, de l’abbé qui a dessiné et signé le carton d’un vitrail, certaines présences sont plus faciles à percevoir que d’autres, et celle des Pacéens d’il y a un bon siècle devenait tout à coup presque palpable, comme si j’avais eu une photographie ancienne sous les yeux.

C’est la dernière image que j’ai gardée de l’église, avec cette question corollaire : pourquoi les bancs ne m’ont-ils pas sauté aux yeux ? Parce que nous avons appris à mépriser le néo-gothique, je crois. Admettre qu’on aime ce style, c’est passer pour un plouc qui ne fait pas la différence entre le vrai gothique et le pastiche du 19e.

Allez ! Encore quelques décennies de patine, et le 19e rentrera en grâce, aux côtés du 16e ou du 17e, époques dont nous aimons le retour à l’Antique.

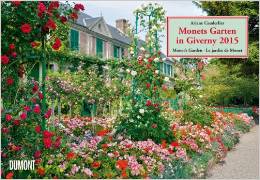

Calendrier Dumont Février 2015

Voici la photo choisie par l’éditeur DuMont pour illustrer le mois de février du calendrier de Giverny.

Pour être honnête, elle n’a pas été prise en février, mais à l’ouverture des jardins fin mars. Les premières tulipes percent le vert de leurs pointes rouges, les prunus se teintent de rose, les bourgeons s’ouvrent sur les premières feuilles.

C’est une période de l’année que j’aime beaucoup, quand l’hiver renonce, quand la tiédeur s’installe dans l’après-midi, que le jour est en équilibre avec la nuit, et que partout la vie s’éveille.

Encore un peu de patience…

La côte des Deux-Amants

Sur la côte des Deux-Amants, l’érosion dessine un coeur. Deux rivières se rejoignent au pied de la colline. L’Andelle vient se jeter dans la Seine et ne faire plus qu’une avec elle.

Sur la côte des Deux-Amants, l’érosion dessine un coeur. Deux rivières se rejoignent au pied de la colline. L’Andelle vient se jeter dans la Seine et ne faire plus qu’une avec elle.

Ce confluent est chargé de légende. Les détails de l’histoire nous sont contés par Marie de France, la toute première poétesse de langue française. Elle vivait au 12e siècle et elle est l’auteur du lai des Deux Amants, repris, déjà, d’une légende bretonne.

Au pied du « mont », on s’interroge. L’ascension d’une traite de ce dénivelé d’une centaine de mètres avec une demoiselle sur le dos peut-elle vraiment tuer un jeune homme ? L’épreuve, vue avec les yeux d’aujourd’hui, ne paraît pas insurmontable.

L’histoire raconte que le roi de Pitres (aujourd’hui un village de 2 400 habitants) imposait à tous les prétendants à la main de sa fille de la porter jusqu’au sommet du mont. Celui que la princesse aimait s’y essaya, et en mourut.

Comme toujours, la légende brute paraît un peu obscure. Jacques Ribard en propose une interprétation à plusieurs niveaux.

Une lecture sociologique du poème verrait volontiers dans ce roi vieillissant et autoritaire le symbole d’un pouvoir féodal qui cherche artificiellement à se survivre alors qu’il a fait son temps. Le jeune héros représenterait les aspirations légitimes à un renouvellement de la société, en même temps qu’il serait l’image de ces jeunes nobles privés de fief que le système social du temps empêchait d’atteindre à la maturité et à la responsabilité que représentait la possession d’une femme et d’une terre.

Mais l’auteur va plus loin en avançant une lecture allégorique de l’oeuvre, l’ascension étant assimilée à une montée au calvaire.

C’est, une fois de plus, la destinée, le salut de l’homme qui sont en cause – car cette destinée, ce salut, sont en définitive les seuls sujets dignes d’intérêt pour les auteurs du Moyen Age comme pour leur public.

Le château de Martainville

Il y a de la magie dans la façon qu’a le château de Martainville de surgir soudain au bout des champs sans qu’on s’y attende, dressant avec bonhomie ses tourelles au milieu des moutons et des vergers de pommiers.

Il y a de la magie dans la façon qu’a le château de Martainville de surgir soudain au bout des champs sans qu’on s’y attende, dressant avec bonhomie ses tourelles au milieu des moutons et des vergers de pommiers.

Tout est charmant dans ce domaine, de sa taille assez réduite pour qu’on y sente encore la demeure plutôt que le palais, à la couleur chaude de ses briques qui flamboient au soleil de l’après-midi.

On s’approche avec des interrogations plein la tête, et d’abord sur l’époque, sur le style. Cela sent la Renaissance et c’est vrai, le château bâti fin 15e avec des allures de forteresse est remanié deux décennies plus tard dans le goût de la Renaissance, avec des ouvertures plus larges, des toits plus hauts, et des ornementations en pierre de Vernon.

Où est l’entrée ? se demande le visiteur, cherchant quelque accès vitré, une caisse… jusqu’à s’approcher de la porte du château qu’un écriteau discret invite à pousser, tout simplement. Promu par ce geste hôte ou châtelain, selon son penchant, le visiteur a donc l’heur de découvrir l’intérieur.

Si beaucoup de châteaux déçoivent par le vide sidéral des appartements, ici, c’est meublé. Très meublé. Car Martainville, propriété du département de la Seine-Maritime, abrite le musée des Arts et Traditions Normands. Chaque pièce regorge d’armoires somptueuses, de coffres, de lits clos, de buffets et de tables, organisés par siècle et par région. Tout ce chêne sent bon la cire.

La cuisine est toujours la cuisine, avec un âtre si grand qu’on pouvait y cuire un boeuf. On peut passer du temps à détailler les innombrables objets proposés à la curiosité du visiteur, qu’on rencontre encore parfois dans les brocantes sans deviner leur usage. Le beurre, par exemple, a donné lieu en Normandie à la création d’une multitude d’ustensiles et de contenants.

Tout en haut, c’est le domaine du verre, du tissu, des instruments de musique. Le musée possède 15 000 pièces, véritable mémoire d’un savoir-faire et de gestes et usages disparus. On n’a pas pu tout voir. On reviendra.

Traduire

Capucine, nasturtium, Kapuzinerkresse, capuchina, tropaeolum

Pour les guides qui pratiquent des langues étrangères, une partie importante du travail préparatoire à la visite consiste à maîtriser le vocabulaire spécialisé. Où qu'on aille, il y en a toujours. Les églises ont des arcs-boutants, les châteaux des machicoulis. Pour la visite des plages du Débarquement, les termes militaires doivent être aussi précis que possible. Dans les musées, il faut savoir décrire les tableaux. Et à Giverny, si l'on veut parler d'autre chose que de la vie de Monet, on est confronté au vocabulaire horticole.

Depuis que de nombreux dictionnaires sont en ligne, chercher la traduction d'un mot est devenu beaucoup moins fastidieux que du temps du papier. Surtout, les outils disponibles permettent de se faire une idée beaucoup plus exacte de la valeur des traductions proposées avec des exemples en contexte et la fréquence des occcurences.

Les conjugaisons sont à portée de clic. Salvateur.

Pour les expressions un peu moins usitées, les forums peuvent être d'une aide précieuse. Contrairement à l'ambiance qui règne dans d'autres domaines, les forums linguistiques sont fréquentés par des personnes respectueuses et humbles qui font preuve d'une grande délicatesse aussi bien pour poser des questions que pour y répondre. Elles pèsent leurs mots dans leurs échanges tout comme elles les pèsent et soupèsent pour trouver les plus adaptés dans les traductions.

Pour les noms communs, la fonction "image" du moteur de recherche est d'une grande utilité. Une fois les différentes possibilités de traduction trouvées dans un dictionnaire, on peut différencier par l'image des mots au sens voisin comme grillage, grille, clôture, barrière, par exemple.

Mais les dictionnaires n'ont pas réponse à tout. En particulier, ils ignorent superbement les noms des fleurs. On les comprend : il y en a trop. Pour trouver la traduction adéquate des fleurs assez courantes pour avoir un nom vernaculaire, mais pas assez banales pour être répertoriées dans un dictionnaire bilingue, il faut ruser :

– On tape le nom de la fleur dans la langue d'origine, disons en français, dans un moteur de recherche.

– Par ce biais, on trouve facilement son nom botanique.

– Ensuite on tape le nom botanique dans le moteur, suivi d'un mot typique de la langue cible, par exemple flower si on cherche la traduction en anglais, flor pour l'espagnol ou Blume pour l'allemand.

– On trouve ainsi des sites de jardinage étrangers qui présentent la fleur, souvent à la fois avec le nom botanique et son ou ses noms courants. Bingo ! C'est un peu long mais ça marche.

Enfin, certaines tâches de jardinage bien spécifiques ne sont pas toujours prises en compte par les dictionnaires. Pour ce vocabulaire-là, le mieux est d'aller repérer les termes dans des sites étrangers qui donnent des conseils de jardinage. Mes préférés sont les blogs, parce qu'on sent des gens derrière, leurs enthousiasmes et parfois leurs déceptions de jardiniers. Et puis on voyage très loin, pourquoi pas dans l'autre hémisphère : un pur délice.

Saint-Ouen-sur-Iton

Saint-Ouen-sur-Iton mériterait de s’appeler Saint-Ouen-sur-Maire, mais le nom était déjà pris. Ce village de l’Orne dédié au grand saint normand (Saint-Ouen de Rouen, et merci de faire rimer les deux, quand bien même vous seriez un habitué des puces de « Saint-Ouin »), ce village donc a eu un maire un peu spécial, et si la canonisation existait pour les premiers magistrats des communes, nul doute qu’il aurait été sur les rangs.

Saint-Ouen-sur-Iton mériterait de s’appeler Saint-Ouen-sur-Maire, mais le nom était déjà pris. Ce village de l’Orne dédié au grand saint normand (Saint-Ouen de Rouen, et merci de faire rimer les deux, quand bien même vous seriez un habitué des puces de « Saint-Ouin »), ce village donc a eu un maire un peu spécial, et si la canonisation existait pour les premiers magistrats des communes, nul doute qu’il aurait été sur les rangs.

Voilà longtemps que j’avais envie d’y aller car Saint-Ouen-sur-Iton est célèbre pour une particularité architecturale, ses cheminées qui tire-bouchonnent. Elles font un tour, ou deux, voire trois pour les plus folles, et cela donne un côté fantaisiste et inattendu aux maisons.

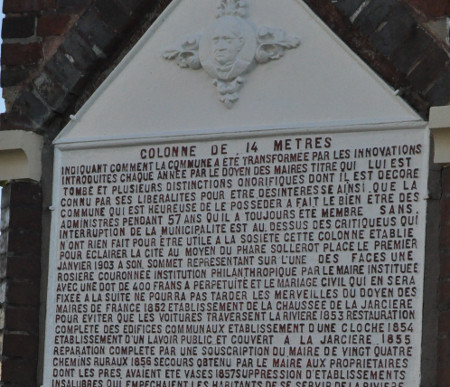

C’est très charmant, mais ce n’est pas ce qui surprend le plus sur la place du village. Non, ce qui cloue les visiteurs, c’est l’envahissante présence d’un maire au long cours disparu depuis un siècle, Désiré Guillemare. Il n’a pas seulement sa rue, il a sa statue, sa colonne monumentale, et bien sûr une tombe qui vaut le détour dans le cimetière municipal.

Un peu imbu de lui-même, le bonhomme ? On serait tenté de le croire, et puis on se met à lire les textes interminables qui accompagnent les monuments, et l’image qu’on se fait de ce maire du 19e siècle s’affine jusqu’à devenir involontairement touchante.

Quand Désiré Guillemare arrive aux affaires, en 1852, Saint-Ouen compte 400 habitants répartis en plusieurs hameaux. L’ambition, le désir de Désiré est de créer un bourg là où il n’en existait pas. En rase campagne, entre Verneuil-sur-Avre et l’Aigle, le maire va jouer à Sim City avant l’heure, en vraie grandeur et le plus souvent avec ses deniers.

Selon « Ouest-France », Guillemare était rentier, fils unique d’agriculteurs aisés, et propriétaire d’un commerce de bois. Il a du temps, quelques moyens, le sens du bien commun et sans doute l’angoisse sourde de laisser une trace de son passage sur la terre.

Alors il bâtit : une mairie et une école, des lavoirs, il trace et répare des chemins, il obtient une halte (de chemin-de-fer je suppose) et des ponts… Et pour tout cela il se démène, réclame des subventions, lance des souscriptions avec promesse (tenue) de faire graver les noms des généreux donateurs, il négocie pour éviter les dommages dus à la guerre.

Comme son énergie est inépuisable, il s’occupe de tout, il sponsorise le concours de labourage, il ouvre des carrières pour pallier le chômage hivernal, il établit un cimetière, une compagnie de sapeurs-pompiers, un bar-tabac, un théâtre « pour les pauvres », un jeu de boules, il offre une horloge pour la mairie, il va jusqu’à instituer une fête de la rosière qu’il dote, naturellement. Et encore, interminablement classés par ordre chronologique, des chemins, des chemins, des chemins…

Lui-même arrive au bout du sien et se prépare à passer de l’autre côté. Je ne sais pas s’il a eu des descendants ou s’il a légué tous ses biens à la commune, notamment la mairie qui était « sa demeure » comme l’indique une carte postale. Tout comme l’école, le maire avait fait construire la mairie à ses frais et percevait un loyer. Les affaires communales et les siennes propres étaient décidément bien emmêlées. A la fin de son parcours, donc, Guillemare se préoccupe de sa gloire. Il est décoré. Il organise l’inauguration en grandes pompes du village. Il devient doyen des maires de France, indéfectiblement réélu pendant 52 ans jusqu’à sa mort à l’âge de 84 ans. Et il a cette idée extravagante de la colonne à sa gloire.

A la fin de son parcours, donc, Guillemare se préoccupe de sa gloire. Il est décoré. Il organise l’inauguration en grandes pompes du village. Il devient doyen des maires de France, indéfectiblement réélu pendant 52 ans jusqu’à sa mort à l’âge de 84 ans. Et il a cette idée extravagante de la colonne à sa gloire.

Quand je dis colonne, ce n’est pas tout à fait cela. C’est un phare Sollerot. Du haut de ses quatorze mètres, il éclairait la place du village à l’acétylène dès 1897. Mais le monument n’a rien d’un phare, c’est un empilement de niches ornées de statues naïves glorifiant le maire.

Sur la fin, Désiré Guillemare s’est préoccupé davantage de l’église. Il lui a offert une cloche, des bancs, un harmonium, a fait paver le choeur… Ses obsèques ont certainement eu toute la solennité requise. Post-mortem, Guillemare a même fait une surprise à ses concitoyens : sa statue grandeur nature, qui a l’air d’être en bronze, a été dévoilée le jour de son enterrement. Comme s’il avait voulu dire à ses administrés : « Je ne vous quitterai pas. »

Peut-être croyait-il aux forces de l’esprit, comme François Mitterrand. De fait, on a l’impression qu’il est toujours là.

Calendrier DuMont 2015

J’aime bien imaginer comment le calendrier DuMont de Giverny est présent, accroché au mur, dans bien des maisons. Je l’imagine éclatant de toute la beauté du jardin de Monet à travers les saisons, dans ce langage universel de la photo, un langage qui se passe de mots. Ce n’est pas un langage que je maîtrise à la perfection, mais je m’applique pour faire honneur au travail des jardiniers, et la complicité de la lumière fait le reste.

L’amour de l’oeuvre de Monet, horticole ou picturale, est un élément fédérateur qui unit beaucoup de personnes à travers le monde. Je pense à tous ces amoureux de Giverny quand mes yeux se posent sur le calendrier ouvert à la page de janvier. A ce temps suspendu de l’hiver, qui est celui des projets et de l’attente. Aux années passées où ont été prises les photos, à celle qui s’annonce.

Tout doucement, les visiteurs de la saison prochaine commencent à organiser leur voyage. « Je vais revenir à Giverny« , m’écrit une dame qui demeure à des milliers de kilomètres, « j’ai la grande allée enneigée sous les yeux« .

Un calendrier, c’est fait pour penser au temps, mais ça fait aussi beaucoup penser à l’espace. Quand cette dame viendra, quand le temps de son voyage sera venu et aura anéanti la distance qui la sépare d’ici, le jardin aura changé. Il ressemblera davantage à ceci :

Un calendrier, c’est fait pour penser au temps, mais ça fait aussi beaucoup penser à l’espace. Quand cette dame viendra, quand le temps de son voyage sera venu et aura anéanti la distance qui la sépare d’ici, le jardin aura changé. Il ressemblera davantage à ceci :

Si vous souhaitez commander le calendrier 2015, il est toujours disponible sur amazon.

Onde

Un poisson a fait surface, ou une grenouille a plongé, ou quelque autre événement lié à ces êtres qui sont chez eux dans le bassin de Monet vient de se produire sans qu’on l’ait remarqué. Partout, sous son apparente immobilité, le jardin ne cesse de frémir et bruire, au gré des vies qui l’habitent. A lui tout seul, c’est un monde, petit pour nous, mais à l’échelle de ses hôtes.

Si j’étais un oiseau, je verrais que les ondes sont concentriques et dessinent des cercles à la surface. Mais depuis la berge, leurs rondes apparaissent elliptiques.

Au centre, là où s’est produit le choc initial, là où le miroir de l’eau a été brisé, il n’y a déjà plus rien. L’agitation s’éloigne, toujours plus loin. Comme dans l’actu.

Assis au bord de l’eau, on peut laisser les pensées flotter. Elles partent dans toutes les directions, portées par l’onde. Vers où vont les vôtres ?

L’abbaye de Fontaine-Guérard

Même en hiver ce lieu rayonne de beauté calme.

La rivière s’appelle l’Andelle, un nom qui coule et raconte les prairies et les aulnes, les coteaux et les bois.

Un peu plus loin l’Andelle va grossir la Seine, mais avant d’aller mêler ses eaux au fleuve majestueux, elle est cette rivière au cours tranquille qui reflète le bleu du ciel.

Au 12e siècle une communauté de femmes est venue s’installer dans ce vallon, tout près de Radepont, dans ce qui est devenu beaucoup plus tard le département de l’Eure. Ces moniales suivaient la règle de Cîteaux. Leur logis est intact, avec ses arcatures de pierre blanche.

Tout près des bâtiments conventuels, une source jaillit du sol, sans margelle, sans apprêt, au milieu de l’herbe.

C’est la vie même qui sourd des profondeurs de la terre, comme une naissance.

Le cours d’eau balbutiant traverse le pré, attiré par la rivière, la trouve et va s’y fondre.

C’est un lieu où se fondre soi-même dans la paix qui règne.

Dans cette sagesse du temps qui passe, des saisons qui alternent, du soleil qui monte dans le ciel puis laisse place aux étoiles, des plantes qui germent, poussent et meurent.

Tout est si fluide ici, uni, en harmonie.

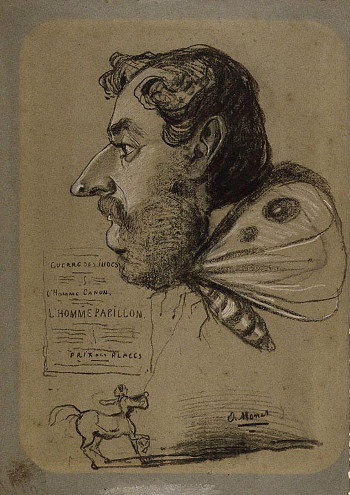

Je suis Charlie

Caricature de Jules Didier par Claude Monet vers 1860, Fusain sur papier, Art Institute of Chicago

Caricature de Jules Didier par Claude Monet vers 1860, Fusain sur papier, Art Institute of Chicago

Difficile de dormir cette nuit après cette abomination.

Cette sensation d’être atteints jusqu’au tréfonds dans ce que nous avons de plus beau et de plus cher, la liberté.

Le droit d’écrire, d’imprimer, de diffuser la pensée.

Face à cette abjection de la violence et de la haine, j’ai eu envie de voir des images plus douces.

Les âmes de nos Charlies sont allées droit au ciel, aussi légères que des papillons.

Et là haut, elles ont été accueillies par Claude Monet, heureux de souhaiter la bienvenue à des collègues.

N’a-t-il pas commencé sa carrière en caricaturant les bourgeois du Havre ?

Avec Charb, Cabu, Wolinski et les autres, ils imaginent des dessins, et ils se tiennent les côtes de rire.

C’est frais, Monet en est comme rajeuni.

Mes pensées vont aussi vers les vivants.

Les survivants.

Ceux qui sont dans la douleur du deuil.

Ceux qui ont charge de trouver les coupables.

Ceux qui ont la responsabilité d’assurer la sécurité du pays.

Et je prie pour ces trois âmes fourvoyées dans la haine, qui sont en grande difficulté.

Tétramorphe

Le taureau que vous apercevez dans l’angle gauche de cet écoinçon n’a rien à voir avec le boeuf de la crèche. C’est l’attribut de Saint-Luc, l’un des quatre évangélistes, dont le nom est gravé en-dessous du personnage. Les trois autres rédacteurs du Nouveau Testament de la Bible ont aussi leur symbole. Matthieu est associé à un homme ou à un ange, Marc à un lion (comme sur la place Saint-Marc de Venise) et Jean à un aigle. Ils tiennent généralement un livre et de quoi écrire. Je crois que l’objet qui ressemble à un sabre entre les cornes du taureau est en fait une plume démesurée, ce qui fait donc de notre Luc un gaucher, détail plaisant.

Le taureau que vous apercevez dans l’angle gauche de cet écoinçon n’a rien à voir avec le boeuf de la crèche. C’est l’attribut de Saint-Luc, l’un des quatre évangélistes, dont le nom est gravé en-dessous du personnage. Les trois autres rédacteurs du Nouveau Testament de la Bible ont aussi leur symbole. Matthieu est associé à un homme ou à un ange, Marc à un lion (comme sur la place Saint-Marc de Venise) et Jean à un aigle. Ils tiennent généralement un livre et de quoi écrire. Je crois que l’objet qui ressemble à un sabre entre les cornes du taureau est en fait une plume démesurée, ce qui fait donc de notre Luc un gaucher, détail plaisant.

Pourquoi les évangélistes ont-ils été dotés de ces attributs ? Ils leur ont été conférés d’après une vision de Saint-Jean dans l’Apocalypse :

Un trône était dressé dans le ciel, et quelqu’un était assis sur ce trône… Et autour de lui, se tiennent quatre vivants constellés d’yeux…. Le premier vivant est comme un lion ; le deuxième vivant est comme un jeune taureau ; le troisième vivant a comme un visage d’homme ; le quatrième vivant est comme un aigle en plein vol. » (Apocalypse IV, 2, 7).

Cette vision rappelle celle du prophète Ezéchiel dans l’Ancien Testament :

« Au centre je discernai quelque chose qui ressemblait à quatre animaux dont voici l’aspect : ils avaient une forme humaine. Quant à la forme de leurs faces, ils avaient une face d’homme, et tous les quatre avaient une face de lion à droite, et tous les quatre avaient une face de taureau à gauche, et tous les quatre avaient une face d’aigle. » (Ezéchiel I, 5, 10).

Tout ça c’est carré si j’ose dire, noir sur blanc, et tout irait bien si on croyait comprendre quelque chose à cette image ahurissante. Car une fois le premier pourquoi résolu, il s’en profile un deuxième, façon gamin de quatre ans exaspérant : pourquoi ces symboles-ci en particulier ? Comment les interpréter ? Parce qu’on le sent bien, ils ont un sens. Mais lequel ?

En vingt siècles de christianisme on a eu le temps de se poser bien des questions, et d’essayer d’y apporter toutes sortes de réponses, parfois convaincantes, parfois non. Le lien entre l’évangéliste et son attribut viendrait des premiers versets de son évangile. Ainsi Matthieu est représenté par l’homme parce que son évangile commence par la généalogie du Christ.

En vingt siècles de christianisme on a eu le temps de se poser bien des questions, et d’essayer d’y apporter toutes sortes de réponses, parfois convaincantes, parfois non. Le lien entre l’évangéliste et son attribut viendrait des premiers versets de son évangile. Ainsi Matthieu est représenté par l’homme parce que son évangile commence par la généalogie du Christ.

Dans son dernier ouvrage, « Tympans et portails romans », Michel Pastoureau détaille les images présentées aux porches des églises, où le tétramorphe est, dit-il,

un des thèmes les plus récurrents et les plus majestueux de l’iconographie chrétienne.(…) Le Christ est figuré trônant dans toute sa gloire, entouré des quatre vivants, l’ange et l’aigle en haut, le lion et le boeuf en bas. La présence de ces derniers évoque les quatre piliers du trône que sont les évangélistes, (…) et, surtout, les quatre « moments » du temps historique passé par le Christ sur Terre : l’Incarnation, la Passion, la Résurrection et l’Ascension. Les quatre animaux deviennent alors les attributs du Christ lui-même qui fut (…) homme dans sa naissance, boeuf dans sa mort (le boeuf est un animal de sacrifice pour toutes les traditions anciennes), lion dans sa résurrection (selon les bestiaires, le lion ressuscite de son souffle ses petits mort-nés) et aigle dans son ascension vers le ciel.

Cette explication m’a fait l’effet d’une révélation. L’image prend sens d’un coup, et les éléments sont si bien reliés ensemble pour former un tout que l’interprétation a une force d’évidence. Cette interprétation n’est pas nouvelle : c’est celle du pape Grégoire le Grand (6e siècle) reprise par « de nombreux auteurs à sa suite », précise Pastoureau. Lui-même est un passeur remarquable, il a le mérite de la rendre accessible.

Cette explication m’a fait l’effet d’une révélation. L’image prend sens d’un coup, et les éléments sont si bien reliés ensemble pour former un tout que l’interprétation a une force d’évidence. Cette interprétation n’est pas nouvelle : c’est celle du pape Grégoire le Grand (6e siècle) reprise par « de nombreux auteurs à sa suite », précise Pastoureau. Lui-même est un passeur remarquable, il a le mérite de la rendre accessible.

Ce n’est pas tous les jours que l’on éprouve cette émotion si particulière de la révélation. Vous rappelez-vous la dernière fois où cela vous est arrivé ? Pour moi c’était le jour où j’ai entendu une collègue expliquer pourquoi les églises étaient « orientées ». Pas orientées vers. L’emploi d’orienter sans complément m’avait toujours intriguée, mais en même temps ce n’est pas le genre de question qui empêche de dormir. Juste une question parmi les millions que l’on se pose tout au long de sa vie, qui restent en suspens, non élucidées, parce que nos savoirs ne sont jamais tout à fait nets et tranchants, mais plutôt bordés de flou. On approche des choses sans jamais que la netteté soit parfaite. Parfois, donc, quelqu’un vous offre une mise au point et soudain l’image est nette. Le coeur bondit de joie d’avoir trouvé une pièce longtemps cherchée du grand puzzle de l’existence.

J’étais si heureuse d’avoir lu l’explication de Pastoureau que je me suis mise en quête d’une illustration pour givernews, mais où trouver un tétramorphe ? Je n’en connais pas dans les églises qui me sont familières. L’internet me renvoyait vers des cathédrales lointaines. Et puis je ne sais comment s’est réveillé dans ma mémoire un souvenir couvert par des couches de poussière, celui d’une visite de mon quartier avec un historien local il y a des années. Bingo ! Le monument religieux le plus proche de mon domicile, c’est ce portail renaissant installé au presbytère de Vernonnet, à côté duquel on peut passer cent fois sans y prêter attention. Il est orné des quatre évangélistes accompagnés de leurs attributs. Ce n’est pas à proprement parler un tétramorphe classique avec les animaux entourant le Christ siégeant en majesté dans une mandorle, mais l’idée est là.

J’étais si heureuse d’avoir lu l’explication de Pastoureau que je me suis mise en quête d’une illustration pour givernews, mais où trouver un tétramorphe ? Je n’en connais pas dans les églises qui me sont familières. L’internet me renvoyait vers des cathédrales lointaines. Et puis je ne sais comment s’est réveillé dans ma mémoire un souvenir couvert par des couches de poussière, celui d’une visite de mon quartier avec un historien local il y a des années. Bingo ! Le monument religieux le plus proche de mon domicile, c’est ce portail renaissant installé au presbytère de Vernonnet, à côté duquel on peut passer cent fois sans y prêter attention. Il est orné des quatre évangélistes accompagnés de leurs attributs. Ce n’est pas à proprement parler un tétramorphe classique avec les animaux entourant le Christ siégeant en majesté dans une mandorle, mais l’idée est là.

De haut en bas : Saint-Luc et son taureau ou boeuf,

Saint-Jean aux longs cheveux et son aigle,

Saint-Matthieu et son ange (un putti ? C’est la Renaissance…),

Saint-Marc et son lion.

En bas, vue d’ensemble du fronton du portail Saint-Lubin, près de l’église Saint-Nicolas dans le quartier de Vernonnet à Vernon. Ce portail est tout ce qui subsiste de l’église ancienne démolie au 19e siècle et reconstruite à quelques centaines de mètres de celle d’origine.

Bonne année 2015 !

L’année a commencé sous un ciel lumineux à Giverny. La nuit dernière, le souffle humide de la Seine s’est déposé en fins cristaux sur les brindilles, ce matin tout brillait de givre. Nous n’étions pas nombreux dans la plaine, mais il flottait dans l’air cette jubilation de l’hiver, quand la nature met ses paillettes, et les quelques inconnus que j’ai croisés avaient le sourire et m’ont souhaité la bonne année.

L’année a commencé sous un ciel lumineux à Giverny. La nuit dernière, le souffle humide de la Seine s’est déposé en fins cristaux sur les brindilles, ce matin tout brillait de givre. Nous n’étions pas nombreux dans la plaine, mais il flottait dans l’air cette jubilation de l’hiver, quand la nature met ses paillettes, et les quelques inconnus que j’ai croisés avaient le sourire et m’ont souhaité la bonne année.

On voudrait pouvoir emmagasiner un peu de cet éclat pour les jours sombres, comme on voudrait pouvoir mettre de côté un peu de la chaleur de l’été en prévision de l’hiver. Mais comme cela ne se peut, il faut se dépêcher de croquer les instants les plus magiques à mesure qu’ils se présentent et qu’ils passent.

Cette semaine ma dernière visite de l’année était aux Andelys, dans un brouillard épais qui masquait tout. Mais la courte ascension à Château-Gaillard a suffi pour nous offrir le soleil et le ciel bleu au-dessus d’une mer de nuages. C’était merveilleux de retrouver la lumière et la tiédeur, presque incroyable qu’elles soient si près, accessibles en quelques minutes d’effort. Je me suis promis de me souvenir de cette image : le ciel bleu est juste derrière les nuages. Le nuage lui-même se traverse, il n’a pas d’épaisseur.

Chère lectrice, cher lecteur, je vous souhaite une année 2015 lumineuse, je vous souhaite de la parcourir avec confiance, je vous souhaite une année de paix et d’amour.

Les boules

Trouvées dans la boutique en ligne de l’Art Institute à Chicago, ces boules de Noël viennent de Pologne. Elles sont soufflées à la bouche et décorées main par l’artiste. Vous l’avez reconnu, sous des dehors de Père Noël c’est Monet en personne, vêtu d’une improbable houppelande « Meules ».

Trouvées dans la boutique en ligne de l’Art Institute à Chicago, ces boules de Noël viennent de Pologne. Elles sont soufflées à la bouche et décorées main par l’artiste. Vous l’avez reconnu, sous des dehors de Père Noël c’est Monet en personne, vêtu d’une improbable houppelande « Meules ».

Cette petite merveille est à vous pour 180 dollars pièce seulement. C’est une affaire : la boule Pissarro est vendue 245 dollars, preuve que le cours de la déco de sapin n’est pas calqué sur la cote des peintres.

Cela n’a pas empêché Pissarro de trouver preneur, et je ne doute pas que Monet va bientôt s’arracher aussi – avec délicatesse, s’il vous plaît, c’est fragile.

C’est comme un bijou pour le sapin de Noël, et peut-être qu’on peut y voir une métaphore de l’art en général. Les tableaux, des bijoux qu’on accroche aux murs pour qu’ils y scintillent…

Les commentaires enthousiastes qui accompagnent l’article sont trop mignons. Ils émanent de collectionneurs, tous émerveillés et extatiques, persuadés d’avoir fait l’acquisition d’une oeuvre d’art.

Vu de Giverny, le « sanctuaire de Monet », l’effet est un peu différent. Touchant, comme tout ce qui est kitsch, et impressionnant, parce que quand même, il fallait oser…

Star-système

Quel sera l’avenir de la profession de guide-conférencier ? A peine réformée il y a deux ans, où le niveau minimum exigé pour obtenir la carte professionnelle est passé à Bac+3 , voici que s’annonce un coup de volant dans l’autre sens. Si les intentions du gouvernement se confirment, les pré-requis seraient revus à la baisse, et en avant, tout le monde pourrait guider, ou presque.

Quel sera l’avenir de la profession de guide-conférencier ? A peine réformée il y a deux ans, où le niveau minimum exigé pour obtenir la carte professionnelle est passé à Bac+3 , voici que s’annonce un coup de volant dans l’autre sens. Si les intentions du gouvernement se confirment, les pré-requis seraient revus à la baisse, et en avant, tout le monde pourrait guider, ou presque.

Si vraiment les vannes s’ouvrent, l’afflux de personnes aux qualifications diverses provoquera des remous dans le marché de l’emploi des guides touristiques. C’est un marché complexe, disparate, où l’offre et la demande ne s’équilibrent pas facilement, dans un sens ou dans l’autre. Selon les langues qu’ils pratiquent et l’endroit où ils exercent, les guides peinent à joindre les deux bouts ou bien croulent sous le travail. Dans le val de Seine, la demande est en croissance, mais cela pourrait changer brutalement en cas d’arrivée massive de guides non locaux.

L’augmentation de la concurrence et la baisse des prix consécutive fera l’affaire des tours-opérateurs, on s’en doute. Des guides moins chers, ce seront des voyages moins chers aussi, accessibles à davantage de clients. Mais quelle visite les clients achèteront-ils vraiment ? Celle d’un guide local qui connaît son sujet et son métier sur le bout des doigts ou celle d’un nouveau venu, peut-être excellent, peut-être calamiteux ?

La qualité des visites fera le grand écart, les agences les plus exigeantes chercheront à s’assurer les services des meilleurs. Ceci précipitera l’évolution de la profession vers la distribution d’étoiles.

Tôt ou tard, on y viendra, je ne me fais pas d’illusion là-dessus. Notre société est en train de devenir la société de l’évaluation, où tout le monde note tout le monde. Vous avez commandé par internet et votre colis est bien arrivé ? Vous êtes prié de manifester votre satisfaction en ligne. Vous cherchez dans quel restaurant dîner ? Des dizaines d’avis sont à votre disposition pour faire votre choix. De même si vous envisagez de séjourner à l’hôtel, d’aller voir un film, d’essayer une recette, d’acheter une perceuse ou même de vous rendre à la poste. On peut évaluer son médecin, son taxi et son plombier.

A première vue, cela semble une bonne chose. L’opinion générale n’est-elle pas la meilleure des critiques ? Le lecteur a une impression de transparence. Mais le star-système n’est pas aussi juste qu’il y paraît, en particulier parce que les avis négatifs sont davantage lus que les positifs. Et aussi parce qu’ils restent indéfiniment en ligne.

Certains de mes collègues figurent déjà sur des sites qui présentent des guides et les évaluations de leurs clients. Les commentaires que j’ai pu lire étaient écrits par des gens très satisfaits, et pourtant ces personnes avaient crû bon de nuancer leurs éloges de quelques restrictions. Quand on s’est efforcé de faire de son mieux, c’est difficile à vivre.

Le jour où les évaluations seront en place, les rapports humains vont changer. Actuellement, au moment où nous les rencontrons, nos clients sont exempts de tout a priori. Ils ne savent pas ce qu’on va leur dire. Bientôt, les visiteurs se seront renseignés au préalable. La personnalité du guide, le contenu de la visite seront disséqués en ligne. Si les avis sont médiocres, le guide n’aura plus de clients. S’ils sont dithyrambiques, l’attente des visiteurs sera très élevée. Le jour où le guide sera moins en forme, les clients seront déçus et ils le feront savoir.

Le star-système, sous ses dehors de meilleur des mondes, c’est Big Brother. C’est imposer à chacun de se sentir épié en permanence, parce que la personne en face de vous a le pouvoir de révéler la moindre chose. C’est mettre à mal la complicité qui se noue entre le guide et son auditoire. C’est empêcher le quart d’heure supplémentaire offert, parce qu’il faudra potentiellement l’offrir à tous.

Quand on en sera là, je pense que j’aurai toujours des clients, mais je sais déjà que j’aurai moins de joie à travailler. Et finalement c’est cela qui m’inquiète le plus, que la carte professionnelle soit maintenue ou qu’elle disparaisse aux oubliettes.

Forces vives

Deux périscopes émergent de ce massif d’automne jaune et blanc à Giverny. Bien au-dessus des vagues formées par la verge d’or, les pétales jaunes de l’onagre luisent dans le soleil.

Deux périscopes émergent de ce massif d’automne jaune et blanc à Giverny. Bien au-dessus des vagues formées par la verge d’or, les pétales jaunes de l’onagre luisent dans le soleil.

Si le photographe se rapproche, il verra mieux les deux petites pointes qui apparaissent juste derrière la corolle. Ce sont les boutons des fleurs qui prendront le relais dès que celle qui est épanouie sera fanée… ce qui ne tardera pas. Toutes jeunes, elles ont l’esprit farceur, et s’amusent à faire les cornes à leur aînée.

L’onagre n’est pas la seule plante à fabriquer sans fin de nouvelles fleurs qui s’empilent sur les précédentes. Dans ce massif, les cléomes blancs font de même. Au printemps, quand ils sont mis en terre, ils mesurent une taille modeste. Mais les inflorescences qui ne cessent de jaillir de leur cime leurs font gagner des centimètres. A l’automne, ils atteignent un respectable mètre cinquante.

Juste au-dessous de la couronne immaculée, les fleurs d’hier se changent en graines. Des esprits imaginatifs y voient des pattes, ce qui a valu au cléome son surnom de fleur-araignée. Pas très gracieux… Clé-home est tout de même plus invitant.

Ce massif photographié si plein de vie mi-septembre est depuis arrivé au bout de sa course. Avec la fraîcheur et les jours plus courts, les fleurs ralentissent leur croissance, comme prises d’engourdissement. Et puis un matin on dirait que la sève n’arrive plus à monter jusqu’en haut. La plante se flétrit, jaunit, brunit, et meurt. Il n’y a plus qu’à l’arracher.

Sous nos climats, la fin est écrite d’avance. Mais sous abri, combien de temps faudrait-il à un cléome ou un onagre pour comprendre qu’il faut s’arrêter maintenant ? Jusqu’où monterait-il ? Dépasserait-il les cléomes de pleine terre ? Et se croirait-il capable, comme les enfants qui grandissent et pensent que cela durera toujours, d’aller un jour toucher le ciel ?

Manifestation

Les guides-conférenciers vont manifester mercredi après-midi à Paris, place du Palais-Royal. Vêtus de noir en signe de la mort de la profession, et munis de parapluies, symboles de notre métier, sous la protection bienveillante de la Joconde.

Nous protestons contre le projet du gouvernement de légiférer par ordonnances en vue de supprimer la carte professionnelle qui garantit la qualification des guides. Le gouvernement a l’intention de la remplacer par une simple déclaration d’activité, dont on ignore si elle serait assortie de conditions pour l’exercice de la profession.

Dans le pire des scénarios, n’importe qui pourrait du jour au lendemain se déclarer guide. Cela aurait pour conséquence une qualité de guidage aléatoire, une concurrence accrue et une chute des tarifs catastrophique dans un métier où la précarité règne.

Cela n’entraînerait aucun gain pour l’Etat, mais des économies substantielles pour les agences qui emploient les guides et qui pourraient de facto faire appel à du personnel extra-communautaire.

Si vous souhaitez soutenir les guides-conférenciers, vous pouvez signer la pétition de la fédération et du syndicat professionnel des guides-conférenciers en suivant ce lien.

C’est très rapide, il n’y a qu’à indiquer son adresse email.

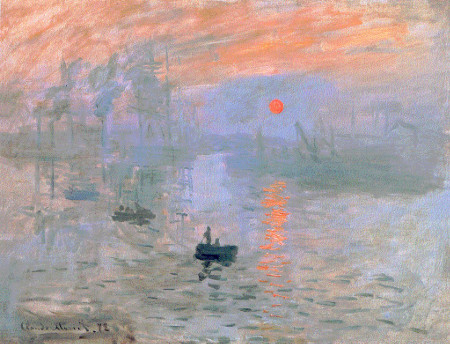

Autour d’Impression, soleil levant à Marmottan

Le Musée Marmottan consacre jusqu’au 18 janvier 2015 une exposition à son oeuvre phare, « Impression, soleil levant » de Claude Monet. L’expo se donne pour objectif de répondre à de nombreuses questions autour de cette oeuvre, et je ne voudrais pas vous déflorer les réponses si vous avez l’intention de vous y rendre au cours du mois qui vient. Simplement : on sort de l’expo avec des certitudes apaisantes.

L’analyse approfondie de la toile a permis de répondre de façon définitive à l’interrogation qui porte sur le titre et la date, au jour près. C’est déjà pas mal. Mais l’expo va bien plus loin que cela et permet enfin de comprendre ce que Monet a peint.

Installé dans le meilleur hôtel de la ville, l’hôtel de l’Amirauté, sur le Grand Quai, Monet, qui aura 32 ans le lendemain, tourne son regard vers le sud-est et le chenal qui mène au bassin de l’Eure. L’écluse est ouverte, un transatlantique est en train de passer. A droite, c’est le Quai Courbe en construction, à gauche le Quai au Bois. Les petites barques étaient peut-être celles qui permettaient de traverser le port sans faire tout le tour. De nombreuses photos d’époque permettent de bien se figurer les lieux.

L’article du Charivari écrit par le fameux critique Louis Leroy qui a forgé par dérision le terme d’impressionnisme est présenté, ce qui permet de le lire comme si on était un lecteur de l’époque, avec les autres articles autour, tous plus satiriques les uns que les autres. Rien ne fait rire dans cette page aujourd’hui, alors qu’à l’époque la feuille devait donner du bon temps à ses lecteurs.

L’exposition s’attarde sur les premiers acquéreurs de l’oeuvre, Ernest Hoschedé puis le docteur Georges de Bellio. Le plus étonnant, c’est le quasi oubli dans lequel Impression tombe ensuite. Son aspect iconique est totalement occulté pendant près de trois quarts de siècle. Même sa valeur d’assurance est moitié moindre qu’une autre oeuvre de la collection de Bellio, « Le pont de L’Europe, Gare Saint-Lazare « .

La section que l’exposition consacre au devenir de la toile pendant la Seconde Guerre mondiale est particulièrement émouvante. Les donateurs, c’est-à-dire la fille de Georges de Bellio et son époux, sans descendant, ont quelque peu précipité la donation qu’ils comptaient faire au musée, de peur qu’il arrive malheur à eux-mêmes ou à leurs tableaux. Cinq de leurs toiles dont Impression ont été évacuées à Chambord, où une photo montre les caisses de tableaux entreposées dans la chapelle.

Ce n’est que dans les années cinquante que des historiens de l’art ont redonné à Impression son rôle de déclic dans la perception du mouvement. S’il est vrai que Monet n’est pas le premier à avoir peint des marines et des effets de lumière, personne encore n’avait eu l’audace de présenter comme abouties des oeuvres aussi peu « faites ». C’est surtout cela, la révolution d’Impression.

Marguerite de Bourgogne à Château-Gaillard

Sur les bords de la Seine, les ruines du Château-Gaillard sont encore là debout, sur le roc, et semblent se rire, à la face de chaque génération qui naît et qui meurt, des sept siècles qui, en passant, n’ont fait que lui arracher petit à petit quelques pierres qui roulent dans le ravin quand l’ouragan gronde et que la pluie tombe.

Sur les bords de la Seine, les ruines du Château-Gaillard sont encore là debout, sur le roc, et semblent se rire, à la face de chaque génération qui naît et qui meurt, des sept siècles qui, en passant, n’ont fait que lui arracher petit à petit quelques pierres qui roulent dans le ravin quand l’ouragan gronde et que la pluie tombe.

Je sais, j’aurais dû mettre des guillemets, mais l’effet n’aurait pas été le même. Cette phrase tordue comme un alambic où cascadent les qui et les que n’est pas de moi. Quelle plume célèbre l’a tracée, d’après vous ?

Vous séchez ? Tenez-vous bien. Ce style léger comme de la crème au beurre, c’est celui de… Gustave Flaubert. C’est le deuxième paragraphe d’une oeuvre courte et justement méconnue, « La dernière scène de la mort de Marguerite de Bourgogne ». Le titre, vous l’aurez remarqué, est parfaitement stupide. La mort se joue-t-elle, et de surcroît en plusieurs scènes ? Je vous ai zappé le premier paragraphe, un bijou dans le genre tarte :

Connaissez-vous la Normandie, ce beau pays si rempli de vieux castels dont chacun éveille le souvenir d’un nom célèbre ? La Normandie, où chaque champ a eu sa bataille, chaque pierre son nom ? La Normandie si remplie de vieilles légendes, de contes fantastiques, de traditions populaires qui tous se rattachent à quelques lambeaux de notre histoire du moyen âge ?

Eh bien… (reprendre au premier paragraphe qui est le deuxième, je vous en prie, essayez un peu de suivre).

La suite, justement, vous pouvez la lire là, et cela ne vous prendra guère plus de cinq minutes. C’est intéressant.

J’ai mis du temps à trouver la date, c’est-à-dire l’âge auquel Flaubert a écrit ce texte. Heureusement, la nouvelle a été traduite en kotava.

J’ai beaucoup d’admiration pour la traductrice de la nouvelle, d’abord parce qu’elle a réussi à apprendre le kotava – il paraît que c’est facile, mais à première vue pas tant que ça – et ensuite parce qu’elle a voulu mettre ce texte unique à la portée de tous les curieux du monde qui voudraient bien eux aussi étudier le kotava. Sûr qu’après, les curieux conquis vont se ruer sur Madame Bovary.

Donc, Flaubert s’est enflammé pour la mort de Marguerite de Bourgogne en 1839, et comme il est né le 12 décembre 1821, il avait 17 ans. Ceci explique cela.

L’imagination de notre ado s’emballe pour cette histoire érotique et morbide. Bon. Mais la mise en scène est ridicule, les dialogues aussi, à en être comiques. On dirait un sketch.

La grandiloquence fait rire aujourd’hui, en littérature comme en peinture. Le style pompier qui plaisait tant n’a plus la cote. Et voilà une page de Flaubert pour laquelle les biographes observent un silence pudique.

Elle ouvre sur de nombreuses questions. Celle, si mystérieuse pour nous autres, du génie. Quand commence-t-il à se manifester ? Est-il présent a priori, ou surgit-il un beau jour ? Quelle est la part du travail dans le génie ? Comment se défaire de ce que l’on a appris ? Et celle de l’étude littéraire. Que vaut-il la peine d’étudier ? Quelle est la place des oeuvres mineures dans la connaissance et la compréhension d’un écrivain ? Elle pose enfin la question de l’esprit critique. Admirons-nous une signature, ou une oeuvre pour ce qu’elle est ? Toutes ces questions ont la même pertinence dans le domaine des arts plastiques.

Enooooorme !!!

Tant qu’on ne l’a pas vue, on ne se rend pas compte de l’ampleur du travail. Voici la plus longue bûche de Noël du monde, en passe d’entrer au livre Guiness des records.

Des dizaines de bénévoles se sont activés pendant des heures, encadrés par des professionnels, depuis la mise en place des tables en pleine nuit jusqu’à la dernière décoration.

A l’heure qu’il est, c’est fini.

La distribution des parts prévendues a dû commencer.

Je vais aller chercher la mienne :).

La plus longue bûche du monde

Samedi prochain, le 6 décembre, un boulanger-pâtissier de Vernon va tenter de pulvériser le record de la bûche de Noël la plus longue du monde. Le gâteau fera un kilomètre et demi de long. Mille cinq cents mètres de génoise fourrée à la crème au beurre parfum chocolat qui seront vendus au profit du Téléthon, 5 euros la part pour 4 personnes.

Samedi prochain, le 6 décembre, un boulanger-pâtissier de Vernon va tenter de pulvériser le record de la bûche de Noël la plus longue du monde. Le gâteau fera un kilomètre et demi de long. Mille cinq cents mètres de génoise fourrée à la crème au beurre parfum chocolat qui seront vendus au profit du Téléthon, 5 euros la part pour 4 personnes.

La mise en place durera toute la journée de samedi, la vente commencera à 17h30 après l’indispensable constat d’huissier pour faire entrer la bûche de Vernon dans le Guinness.

On aurait rêvé de tables tout en longueur, mais elles seront plutôt en serpentin devant la mairie et dans la rue Carnot, ce qui facilite le travail, la vente et la communication. Car bien sûr la télé sera là. Et comme ce sera la fête, des concerts sont programmés devant l’hôtel de ville.

De nombreux bénévoles apporteront leur concours à la réalisation de l’exploit pâtissier. Pour bien mesurer l’ampleur de la tâche, le journal le Démocrate vernonnais cite quelques chiffres : 50 000 oeufs, 500 kilos de sucre, 2500 plaques de génoise… Un vrai défi.

Espérer vendre 10 000 parts de bûche est aussi un réel pari. Le pâtissier qui a eu l’idée de cette aventure est Julien Véniel. Sa boutique située à deux pas de l’église s’appelle comme il se doit le péché Véniel. Samedi prochain, que le péché soit de gourmandise ou d’orgueil, il sera pardonné d’avance, car c’est pour la bonne cause !

Hagioscope

La belle église de Dives-sur-Mer, dans le Calvados, a été fondée à l’époque de Guillaume le Conquérant, au 11e siècle. C’est en effet à Dives que le duc de Normandie a préparé sa flotte pour partir à la conquête de l’Angleterre en 1066. Mais l’essentiel de l’église est plus tardif et de style gothique.

La belle église de Dives-sur-Mer, dans le Calvados, a été fondée à l’époque de Guillaume le Conquérant, au 11e siècle. C’est en effet à Dives que le duc de Normandie a préparé sa flotte pour partir à la conquête de l’Angleterre en 1066. Mais l’essentiel de l’église est plus tardif et de style gothique.

Que retient-on d’une visite ? Le détail le plus marquant, l’explication la plus convaincante. Ce qui nous touche ou nous éclaire. Tout le reste sera bientôt avalé par les sables mouvants de l’oubli.

A Dives-sur-Mer, notre guide nous a montré la liste des compagnons de Guillaume gravée dans la pierre au 19e siècle. Mais la stèle est placée en hauteur, les noms ne sont guère lisibles, et pas tous exacts. Ensuite elle nous a détaillé le vitrail qui relate la légende de la statue du Christ-Sauveur, repêchée deux fois dans la mer. Mais la statue elle-même a été détruite pendant les guerres de Religion. Je ne crois pas que je me souviendrai de tout cela dans dix ans, ni des graffitis marins mêlés aux graffitis contemporains sous le porche.

Mais l’élément qui restera peut-être, ce sera le trou aux lépreux, une disposition étonnante que je voyais là pour la première fois.

Il paraît que de nombreuses églises disposaient autrefois d’un hagioscope. Ils ont été murés lorsque les grandes épidémies de lèpre ont disparu, à partir du 15e siècle.

Le nom seul dit tout. Une ouverture pratiquée dans la muraille permettait aux malades contagieux de suivre la messe avec vue sur l’autel depuis l’extérieur de l’église. A Dives, elle est oblique et va en se rétrécissant. Tout au bout, on aperçoit un christ en croix, autrefois probablement celui envoyé par la mer.

C’est habile, efficace, alors qu’est-ce donc qui m’étreint tandis que je me penche à cet oeilleton ? Ce paternalisme qui ne parvient pas à masquer l’extrême violence d’être exclu, il me révolte. Quelle terrible société qui met les malades dehors, mais leur propose ce pis-aller pour vivre leur foi, sans doute pour se donner bonne conscience… Ces siècles-là agissaient en fonction de leurs valeurs et de leurs connaissances, il n’était sans doute pas possible de faire autrement, mais que cela nous paraît dur aujourd’hui.

Et dans sept cents ans, quel regard porteront les générations futures sur notre société d’aujourd’hui ? Leur paraîtra-t-elle brutale et injuste, ou aura-t-elle le parfum de l’âge d’or, du paradis perdu, juste avant les grandes catastrophes écologiques ?

Peintre en lettres

J’aurais aimé avoir à vous montrer quelque chose de plus approprié que ce « Poussez » qui fait un peu salle de naissance, mais ce qui était autrefois la norme est devenu l’exception. Il est de plus en plus rare de trouver des enseignes réalisées par un peintre en lettres.

J’aurais aimé avoir à vous montrer quelque chose de plus approprié que ce « Poussez » qui fait un peu salle de naissance, mais ce qui était autrefois la norme est devenu l’exception. Il est de plus en plus rare de trouver des enseignes réalisées par un peintre en lettres.

En fait de naissance, c’est un métier qui se meurt, du moins dans sa forme ancienne. S’il faut toujours des enseignes aux boutiques, elles sont aujourd’hui créées par des graphistes, et cette conception assistée par ordinateur enlève à l’écrit son côté artisanal.

Je ne veux pas être nostalgique : j’aime le temps présent, avec et malgré tous ses défauts. Mais si avec un peu d’imagination j’arrive à sentir la personne qui, face à son ordinateur, a choisi la police, la taille, la couleur des lettres pour parvenir au résultat que j’ai sous les yeux, il m’est plus facile de percevoir l’humain dans une enseigne peinte. Chaque coup de pinceau porte encore la trace du geste.

Le peintre en lettres était l’artiste des peintres en bâtiment. Il savait peindre les mots, à main levée, en y mettant tout le style nécessaire, c’est-à-dire ces magnifiques jambages, arabesques, ces ombres bicolores et ces soulignés superflus à la communication et indispensables au charme. Sa peinture n’était pas là pour protéger et colorer, mais pour dire, pour adresser l’un de ces messages muets qui sont le murmure silencieux des villes.

Tout comme la photographie a posé la question du rôle de l’artiste-peintre, les moyens contemporains de graphisme interrogent le rôle du peintre en lettres. Avons-nous encore une place pour lui, avons-nous encore envie de son talent ? Je crois que ceux qui restent ne chôment pas, tout simplement parce que c’est de la belle ouvrage.

C’est évidemment de la responsabilité des commerçants indépendants de décider quel style ils veulent donner à leur devanture. Je me souviens de ma mère et de sa boutique à l’enseigne peinte. J’étais une petite fille quand elle a élaboré le projet de l’ouvrir. Je me rappelle sa gaieté à l’idée de l’arrivée prochaine du peintre en lettres. Celui-ci, par la grâce de son pinceau, allait proclamer à la face du monde la raison sociale. Dire le nom au public allait signer l’acte de naissance du magasin.

Le peintre a officié à mon insu, un jour où j’étais à l’école. J’aurais aimé savoir quelle était la magie de cet homme capable de rendre ma mère si joyeuse. J’aurais aimé, comme elle, m’ébahir de son savoir-faire.

Aux yeux de leurs enfants, les parents ont la triste habitude de faire quantité de choses dans leur dos. Plus tard les enfants se rattrapent en faisant quantité de choses à l’insu de leurs parents.