Jaune de chrome

Dans sa maison, ce n’est pas Claude Monet qui maniait le pinceau. Pour faire repeindre les murs, il engageait un peintre en bâtiment qui recevait des consignes précises sur les couleurs à employer.

Dans sa maison, ce n’est pas Claude Monet qui maniait le pinceau. Pour faire repeindre les murs, il engageait un peintre en bâtiment qui recevait des consignes précises sur les couleurs à employer.

C’est ainsi que nous savons exactement ce que Monet souhaitait pour sa salle-à-manger, un jaune de chrome soutenu pour les moulures, un jaune de chrome plus clair sur les murs.

Les mêmes couleurs se retrouvent sur le mobilier, comme ce buffet cauchois qui abrite quelques éléments de la vaisselle bleue collectionnée par Monet.

Cette description précise du coloris attendu paraît être le fait d’un artiste habitué à l’usage des couleurs.

Mais on peut aussi y voir un choix de jardinier.

Christoph Becker, dans « Monets Garten » (éd. Hatje Cantz) estime non sans poésie que le « jaune très clair, presque pâle, rappelle celui des fleurs d’iris » tandis que « le deuxième, vigoureux, est de la couleur des tournesols. »

A vous de venir comparer, les deux fleurs sont présentes dans le jardin de Monet, l’une au printemps, l’autre à la fin de l’été.

Dahlia

Si on le laissait faire, le dahlia ne s’arrêterait jamais de fleurir. On le célèbre en grande pompe début août lors du Corso Fleuri de Sélestat, où paradent les chars décorés de cent mille dahlias en pleine floraison. Deux mois plus tard, au coeur de l’automne, le dahlia est toujours là, plus beau que jamais.

Si on le laissait faire, le dahlia ne s’arrêterait jamais de fleurir. On le célèbre en grande pompe début août lors du Corso Fleuri de Sélestat, où paradent les chars décorés de cent mille dahlias en pleine floraison. Deux mois plus tard, au coeur de l’automne, le dahlia est toujours là, plus beau que jamais.

Les jours sont plus courts, les nuits plus fraîches ? Il en faudrait plus pour le décourager. Avec obstination, il continue de produire des boutons floraux jusqu’à ce qu’on l’arrache à l’arrivée des premières gelées.

Pas étonnant qu’un être aussi têtu soit doté d’une grosse tête. Parmi les dahlias de collection présentés dans les jardins de Monet à Giverny, certains sont d’une taille extravagante, aussi volumineux qu’un crâne d’homo sapiens.

D’autres surprennent par leurs formes curieuses, leurs pétales bifides, recourbés, ébouriffés en coiffure de chanteur de rock. D’autres au contraire, et on a du mal à les croire cousins des précédents, évoquent quelque vieille dame méticuleuse élevant l’ordre au rang des beaux-arts : les pétales y sont minutieusement classés par taille, formant un impeccable motif en nid d’abeille.

Monet sans doute aimait aussi les dahlias simples, ceux qui rappellent des marguerites avec leur coeur jaune entouré d’une seule couronne de pétales plats. Ils existent aujourd’hui dans des coloris étranges qu’on peut admirer à Giverny, feuilles lie de vin, fleurs orange…

A voir tant de merveilles on comprend que certains jardiniers se prennent de passion pour le dahlia. C’est votre cas ? La société québécoise du dahlia donne tous les détails sur sa culture. On apprend qu’on peut même manger les tubercules, qui ont un goût un peut âcre qui rappelle celui de l’artichaut. Ou du topinambour, très joli en fleurs lui aussi !

L’odeur du sol mouillé

Les pelouses du bord de Seine, Vernon

Les pelouses du bord de Seine, Vernon

J’ai une bonne nouvelle à vous annoncer : la pluie a fait son come back à Giverny.

Sérieux, c’est une bonne nouvelle. La chanson des gouttes dans les feuilles, la délicieuse odeur de tisane qui s’exhale des prairies, depuis trois mois, pour ainsi dire on avait oublié ce que c’était. L’archiduchesse était peut-être contente pour ses chaussettes, mais les vaches faisaient la moue dans les prés transformés en paillassons jaunâtres. Et quand même, on préfère quand elles rient, les vaches.

Remarquez, je comprends les prés. Je serais un brin d’herbe, j’aurais séché sur place tout autant : une seule journée de pluie en trois mois ! Avec la meilleure bonne volonté du monde, comment voulez-vous résister ?

C’est une sécheresse localisée sur laquelle les médias sont restés secs. Parce que tout le monde a eu de la pluie, sauf l’Eure que les nuages ont soigneusement évitée pour une raison obscure.

Les perturbations tournaient autour du département avec une constance stupéfiante, bien exaspérante pour les jardiniers et les agriculteurs. Ou bien les cumulus passaient, stériles, au-dessus de nos têtes. Le baromètre baissait, on annonçait avec optimisme de la pluie, et puis… rien.

Tout a jauni. Le vent soulevait des tourbillons de poussière, on se serait crû dans une contrée aride du sud. La végétation paraissait décalée, tous ces saules, ces aulnes, ces peupliers buveurs impénitents subitement réduits au régime sec.

Si on faisait encore du vin dans le val de Seine, la vendange aurait été exceptionnelle.

La belle saison a bien porté son nom, et cela a fait l’affaire des vacanciers, qui ne raffolent pas des visites sous les parapluies, ça cache le paysage.

Ce matin, donc, enfin, il a fallu ressortir l’imper du coin où il était allé se cacher. Je vous laisse imaginer la tête que faisaient mes clients qui avaient traversé les océans pour découvrir la Normandie et se retrouvaient à patauger dans les flaques, tandis que j’essayais de leur expliquer, extatique, à quel point cette pluie était une bénédiction.

Quand même, on préfère quand ils sourient, les clients.

Les géantes jaunes

Loin au-dessus des yeux des visiteurs de Giverny, les géantes jaunes se hissent sur la pointe des pieds.

Loin au-dessus des yeux des visiteurs de Giverny, les géantes jaunes se hissent sur la pointe des pieds.

Monet aimait la façon dont ces fleurs se marient avec le bleu du ciel, la théâtralité avec laquelle elles dominent les petits humains.

C’est la saison où les hélianthes et les tournesols se prennent pour des soleils en miniature.

Arrivés tout en haut de leurs tiges, ils ont la tête dans les nuages.

Qu’un peu de brise les anime, et voilà qu’une chorégraphie ondulante se joue dans les altitudes.

L’azur sert de toile de fond à leurs têtes couronnées.

Retable et prédelle

Le joyau de l’église Saint-Sauveur au Petit-Andely, c’est ce magnifique retable de l’Adoration des Bergers qui serait selon certains (mais ce n’est pas certain) l’oeuvre du grand peintre Philippe de Champaigne.

Le joyau de l’église Saint-Sauveur au Petit-Andely, c’est ce magnifique retable de l’Adoration des Bergers qui serait selon certains (mais ce n’est pas certain) l’oeuvre du grand peintre Philippe de Champaigne.

A l’origine, cet autel somptueux n’était pas destiné à la petite église du Petit-Andely, mais à l’ abbaye de Mortemer. Les hasards de la Révolution Française l’ont fait arriver ici.

Les colonnes torses avec des enroulements de pampres signent le style baroque, très en vogue sous Louis XIII. On affectionne alors un décor riche et surchargé de dorures. Rien n’est trop beau pour pousser les fidèles à l’adoration, même si cela doit coûter une vraie fortune aux communautés. Les églises ont besoin d’être remeublées, une grande partie de leur décor gothique a disparu dans la tourmente huguenote.

Au 17e siècle, la Contre-Réforme bat son plein. Après le trouble jeté dans les esprits par les guerres de religion, l’Église catholique réaffirme son dogme. Un des moyens médiatiques mis en oeuvre, c’est le retable. Aussi incontournable que le site internet aujourd’hui.

Le retable est un élément décoratif qui se place derrière l’autel, attirant le regard vers ce lieu sacré de la célébration de l’eucharistie. En bas du retable, le tabernacle renferme les hosties qui seront distribuées lors de la communion.

Le retable du Petit-Andely repose sur une prédelle, une frise de tableautins qui rehausse le majestueux tableau et l’éloigne des flammes des cierges.  De nombreux retables sont ornés de volets qui étaient refermés pendant les jours de pénitence comme le Carême. On ne voyait alors que la prédelle, ce qui a conduit à la représenter en grisaille. L’effet n’en était que plus saisissant quand, le jour de Pâques, on rouvrait les volets sur le grand tableau aux coloris éclatants, façon télé couleurs après le noir et blanc.

De nombreux retables sont ornés de volets qui étaient refermés pendant les jours de pénitence comme le Carême. On ne voyait alors que la prédelle, ce qui a conduit à la représenter en grisaille. L’effet n’en était que plus saisissant quand, le jour de Pâques, on rouvrait les volets sur le grand tableau aux coloris éclatants, façon télé couleurs après le noir et blanc.

Le retable de Saint-Sauveur n’est pas un polyptyque, mais la tradition de la grisaille pour la prédelle a été conservée.

Les vignettes, qui se lisent de gauche à droite comme une bande dessinée, figurent des scènes de la vie de la Vierge. Elles étaient destinées à soutenir la méditation pendant la récitation du chapelet. Elle semblent dues à l’école de Quentin Varin, le peintre qui, de passage aux Andelys, a suscité la vocation du jeune Nicolas Poussin.

Au-dessus de la prédelle, l’Adoration des Bergers éclate de couleurs. Le regard est attiré par la zone blanche du berceau, le blanc de l’innocence. D’un geste délicat, Marie dévoile l’enfant Jésus aux bergers venus l’adorer. Elle est vêtue de rouge, symbole du sang : elle vient de donner la vie, et de bleu, symbole de son appartenance au monde divin. C’est elle qui fait le lien entre le ciel et l’homme. Son visage est idéalisé, alors que les caractères des autres protagonistes sont plus réalistes.

Joseph, protecteur, se tient en retrait. Il est figuré en jeune homme, une représentation inhabituelle. Les bergers en revanche réunissent tous les âges de la vie. L’un d’entre eux offre un agneau, pattes attachées, préfiguration du destin qui attend le nouveau-né. Mettre en présence la vie et la mort, voilà qui est bien typique du baroque, qui aime confronter les deux versants d’une même médaille.

Le berger qui tient l’agneau est habillé de jaune, la couleur associée à la trahison de Judas. A l’arrière-plan, mains jointes, un berger debout porte une cornemuse repliée sur son bras. Là encore, c’est un symbole. L’instrument contient de l’air, souffle de vie, principe divin, dans une outre de cuir, signe de l’animalité humaine.

L’adoration des rois mages, prédelle du retable du Petit-Andely, grisaille attribuée à l’école de Quentin Varin

Course de côte des anciennes

Amilcar, ça vous dit quelque chose ? Il faut être versé dans l’histoire de l’automobile pour connaître, et pourtant c’est une marque qui a fait rêver les générations de l’entre-deux guerres. Détentrice du record du monde de vitesse, à 190 puis 206 km/h !

Amilcar, ça vous dit quelque chose ? Il faut être versé dans l’histoire de l’automobile pour connaître, et pourtant c’est une marque qui a fait rêver les générations de l’entre-deux guerres. Détentrice du record du monde de vitesse, à 190 puis 206 km/h !

Plusieurs Amilcar étaient rassemblées au Jardin des Arts aujourd’hui à Vernon, en compagnie de Peugeot, de Bugatti et d’autres marques plus ou moins familières.

Cent dix ans plus tard, la fameuse course de côte de Gaillon va revivre demain. Il reste peu de véhicules roulants qui datent de la première course, en 1899, mais l’épreuve a perduré jusqu’en 1928 et presque toutes les automobiles engagées pour cette commémoration sont antérieures, elles auraient donc pu y participer à l’époque.

Le public viendra certainement nombreux pour les admirer, comme au temps de Claude Monet. Le peintre n’aurait manqué le spectacle pour rien au monde.

Passionné de vitesse, il a craqué pour une Panhard-Levassor dès 1900, tout en s’assurant les services d’un chauffeur. Il est vrai que, quand on voit la difficulté qu’ont certains de ces vénérables tacots à démarrer, on conçoit que le recours à un spécialiste n’était pas superflu. Un homme de l’art, si j’ose dire.

Arrière-plan sans arrière-garde

Cette fois ça y est, les peupliers qui encerclaient le jardin d’eau de Monet ont disparu !

Cette fois ça y est, les peupliers qui encerclaient le jardin d’eau de Monet ont disparu !

Depuis qu’ils ont levé leur siège cette semaine on découvre, tout étonné, l’aspect du jardin tel qu’il devait être à l’époque de Monet, quand aucun arrière-plan n’opacifiait la silhouette des arbres. Le bassin y gagne des trouées de ciel qui se reflètent dans l’eau plus lumineuse que jamais.

Les tronçonneuses ont vrombi pendant des jours, relayées par les engins venus retirer les grumes. Soudain le silence règne, mais pas pour longtemps. Le dessouchage demandera une nouvelle intervention mécanisée. Il paraît que cela se pratique avec un gros crochet, et que les souches cèdent en dix minutes, arrachées par la pelle mécanique. Je suis curieuse de voir ce spectacle.

Pour l’instant, c’est un peu la désolation quand on regarde par-dessus la clôture : un vaste champ de bataille où l’armée de géants a été vaincue, abandonnant des vestiges ici et là.

J’espère qu’on reverra des vaches sur ce terrain, comme par le passé. Si les producteurs de lait normands ne survivent pas au naufrage en cours, que restera-t-il ? Des bêtes à viande ?

Japonaiseries et chinoiseries

Y a-t-il une autre mode qui puisse se comparer à cette déferlante ? On a du mal aujourd’hui à imaginer à quel point tout ce qui évoquait l’Extrême-Orient a pu être populaire à la fin du 19ème siècle. Même Claude Monet, d’habitude si peu enclin à suivre une mode, a succombé.

Y a-t-il une autre mode qui puisse se comparer à cette déferlante ? On a du mal aujourd’hui à imaginer à quel point tout ce qui évoquait l’Extrême-Orient a pu être populaire à la fin du 19ème siècle. Même Claude Monet, d’habitude si peu enclin à suivre une mode, a succombé.

Je ne parle pas de son immense collection d’estampes japonaises, toujours exposées sur les murs de sa maison de Giverny. Qu’un artiste ait été inspiré par une façon radicalement différente de concevoir l’art, qu’il ait eu envie d’explorer de nouvelles voies, quoi de plus naturel. En collectionnant les gravures des maîtres japonais, Monet fait oeuvre d’esthète.

Mais Monet n’a pas résisté à la japonaiserie et la chinoiserie ambiantes, cet Orient de pacotille qui envahit tout. Dans sa maison, il a mélangé allègrement les objets venus d’Asie et les imitations, faïences à décor d’éventail et de branches de cerisiers, magots peints et meubles en faux bambou.

Ce buffet, par exemple, fabriqué dans un bois tendre qui paraît être du pin, est décoré de motifs imitant le bambou. Des baguettes annelées rehaussent tous les reliefs. Le faux ne cherche pas à passer pour du vrai. C’est une évocation, une petite touche orientale qui rappelle celle de son jardin, bien européen malgré les plantes exotiques.

Le style bambou a fait fureur, chez Monet on le retrouve aussi bien sur des miroirs que sur des chaises légères ou du mobilier de jardin.

Dans ce buffet, Alice rangeait des conserves, du thé, des liqueurs… Il est situé dans l’entrée menant à l’atelier de Monet, une pièce non chauffée qui servait d’épicerie.

Détail de cette époque où l’on vivait avec des domestiques, toutes les portes et même les tiroirs sont équipés de serrures. Impossible de savoir si Alice s’en servait ou non, mais c’est probable. La nourriture était beaucoup plus chère qu’aujourd’hui. Ca aussi, on a du mal à l’imaginer.

Point de rencontre

Joan Mitchell figure sur la grande fresque qui orne la place de la mairie à Vétheuil. C’est un rendez-vous imaginaire, la terrasse d’un café qui serait le point de rencontre entre les peintres qui ont séjourné à Vétheuil. Les voici réunis à travers les générations, un verre à la main.

Joan Mitchell figure sur la grande fresque qui orne la place de la mairie à Vétheuil. C’est un rendez-vous imaginaire, la terrasse d’un café qui serait le point de rencontre entre les peintres qui ont séjourné à Vétheuil. Les voici réunis à travers les générations, un verre à la main.

Le peintre qui a exécuté le portrait de Joan Mitchell ne l’a pas gâtée, avec son sourire de travers et ses énormes lunettes, sous une frange très années soixante-dix.

L’artiste américaine a vécu vingt-cinq ans dans le village de la vallée de la Seine, à une vingtaine de kilomètres de Giverny. Un village si pittoresque qu’il a séduit de nombreux peintres, à commencer par Claude Monet qui y a passé trois ans dans la maison en contrebas de celle de Joan Mitchell, un siècle plus tôt. Lui aussi figure sur la fresque, debout.

Joan Mitchell est morte en 1992, ce n’est pas si vieux et beaucoup de gens l’ont connue. Sa personnalité exceptionnelle a laissé un souvenir impérissable à tous ceux qui la fréquentaient. Elle buvait comme un trou, selon les témoignages, et elle avait un caractère difficile. Ses disputes avec son compagnon Jean-Paul Riopelle ont marqué les esprits.

A force d’enquêter sur elle, j’ai fini par m’intéresser aussi à Riopelle. Le peintre canadien est figuré à l’écart sur la gauche. Son atelier se trouvait non loin de Vétheuil, à Saint-Cyr-en-Arthies.

Une des oeuvres les plus importantes de Riopelle se nomme « Point de rencontre ». Commandée par le gouvernement canadien en 1963 pour l’aéroport de Toronto, c’est la plus grande toile qu’il ait jamais peinte, 4,26 m par 5,49 m.

« Point de rencontre » n’est pas à Toronto, mais à Paris. Le gouvernement canadien en a fait don à la France à l’occasion du Bicentenaire de la Révolution. Depuis, l’oeuvre se trouve à l’Opéra Bastille.

Outre le lien évident avec la Révolution Française, c’est un choix particulièrement heureux, car les marches de l’Opéra sont un point de rendez-vous parisien très populaire, précis, facile à trouver, où l’on peut s’asseoir.

J’aurais aimé voir une reproduction de ce tableau, mais je n’ai pas pu en trouver sur le net. Car, selon les descriptions, il marque un retour au figuratif dans l’oeuvre de Riopelle. Qu’y a-t-il figuré ? Le titre est ambigu. Point de rencontre, c’est peut-être qu’il n’y a point de rencontre. A quelques mètres de là, sur les marches, quelqu’un a peut-être attendu pour rien, celui ou celle qu’il espérait n’est pas venu, il finira par repartir le coeur serré.

Jean-Paul Riopelle tenait tête à Joan Mitchell. Celle-ci peignait la nuit, volets fermés, à la lumière électrique. J’imagine qu’elle avait besoin de l’alcool pour se désinhiber, entrer dans une sorte de transe et jeter ses émotions sur la toile en gestes de couleurs.

Il me vient des questions triviales. Que buvait-elle ? Du whisky sans doute, plus concentré, plus efficace ? Où l’achetait-elle, à l’épicerie de Vétheuil au pied de la fresque ? Ou bien poussait-elle jusqu’à l’hypermarché de Mantes-la-Jolie ?

Vous l’avez peut-être croisée là-bas. Peut-être même que vous avez remarqué son chariot plein de bouteilles et de croquettes pour chiens. Mais vous ne lui avez rien dit. Au supermarché, point de rencontre.

Reflet

Rien de plus insaisissable, de plus changeant qu’un reflet. Les jours où le ciel y met du sien, c’est-à-dire que le vent souffle et charrie d’épais nuages, les aspects les plus riants alternent avec les plus dramatiques dans le jardin d’eau de Monet.

Rien de plus insaisissable, de plus changeant qu’un reflet. Les jours où le ciel y met du sien, c’est-à-dire que le vent souffle et charrie d’épais nuages, les aspects les plus riants alternent avec les plus dramatiques dans le jardin d’eau de Monet.

Vus de l’autre côté du bassin, les arceaux aux roses se détachent tête en bas sur le bleu lumineux du ciel, tandis que le vieux saule s’étire vers l’étang.

Même à l’envers on voit que l’arrière du jardin est dégagé, plus de peupliers à l’horizon !

Dans un instant, un coup de vent va brouiller la surface, on ne discernera plus rien du tout.

Ricin

Le ricin fait partie de ces plantes qu’on connaît de nom, sans vraiment savoir que c’est une plante. Mais quelle solide réputation ! Il suffit qu’on vous dise « huile de ricin », et déjà vous faites la grimace.

Le ricin fait partie de ces plantes qu’on connaît de nom, sans vraiment savoir que c’est une plante. Mais quelle solide réputation ! Il suffit qu’on vous dise « huile de ricin », et déjà vous faites la grimace.

Le mot à lui seul semble une promesse d’amertume. Personnellement je n’ai jamais eu l’occasion d’y goûter, mais franchement, je n’y tiens pas !

La plante elle-même, telle qu’elle se déploie en ce moment dans les jardins de Monet à Giverny, est impressionnante de vigueur. Elle s’élance sans hésiter à plus de deux mètres de haut, étalant ses magnifiques feuilles palmées veinées de rouge.

Les fleurs, très décoratives, sont groupées en grappes, fleurs mâles blanches en bas, fleurs femelles rouges en haut. Par la suite elles évoluent vers des capsules de graines rondes et rouges, hérissées de piquants du plus bel effet.

C’est le moment de se méfier, car ces graines sont très toxiques. Outre l’huile de ricin communément consommée dans certains pays du monde, elles renferment de la ricine. Ce poison très violent n’est pas soluble dans l’huile mais dans l’eau. Il déclenche des diarrhées mortelles, la dose létale est infime, équivalente à la moitié d’un grain de sable.

Le ricin pousse volontiers en dehors de son terrain de prédilection, l’Egypte et ses environs. Cultivé en annuelle, il se contente de devenir moins immense, jusqu’à douze mètres de haut là-bas !

C’est cette facilité de culture qui constitue une menace. Car voilà longtemps qu’on utilise le ricin pour tuer, des Chemises noires de Mussolini qui en administraient aux opposants au régime jusqu’aux terroristes contemporains. Les militaires évaluent son éventuel emploi comme arme de destruction massive. Possible, mais moins efficace toutefois qu’un virus ou une bactérie qui ont le bon goût de se propager d’eux-mêmes.

Ah ! Les maladies contagieuses ! il n’y a que ça de vrai. Je ne sais pas si comme moi vous saturez qu’on vous rince les oreilles avec la grippe. Il y a tellement de façons de mourir, le fil qui nous relie à demain est si fragile, pourquoi survaloriser tout à coup un risque plutôt qu’un autre ?

Plutôt que d’entretenir une psychose, j’aimerais mieux les infos si on nous y parlait d’espoir. Aux dernières nouvelles il se pourrait qu’on arrive prochainement à extraire du dangereux et magnifique ricin un remède pour soigner le cancer.

Conférencière

Dans un coin du jardin fleuri de Monet, cette petite fleur ébouriffée posée sur la feuille ronde d’une alchémille fait penser aux Nymphéas dans toute leur gloire dans le jardin d’eau. Je crois que c’est une reine-marguerite, vous êtes les bienvenus pour me souffler si ce n’est pas ça.

Dans un coin du jardin fleuri de Monet, cette petite fleur ébouriffée posée sur la feuille ronde d’une alchémille fait penser aux Nymphéas dans toute leur gloire dans le jardin d’eau. Je crois que c’est une reine-marguerite, vous êtes les bienvenus pour me souffler si ce n’est pas ça.

Les plantes ne sont pas les seules à poser des problèmes de nomenclature. Les métiers aussi. Ainsi, au terme de guide, on préfère souvent dans le tourisme celui de conférencière. Ou conférencier, mais ces messieurs ne sont pas légion dans la profession.

A priori, il s’agit du même métier. Le titre de conférencier s’obtient après trois ans d’études et permet d’exercer dans toute la France, tandis que celui de guide est décroché après deux années et peut être assorti d’une limitation géographique.

Tout cela sent la mesquinerie, et les agences à la recherche de la bonne personne pour guider leurs groupes préfèrent bannir le mot guide de leur vocabulaire, histoire de ne pas froisser les susceptibilités.

Je trouve pourtant que guide est plus joli. Conférencière vous a un côté statique et professoral, tandis que guide sonne plus dynamique, invitant à cheminer sur les sentiers de la mémoire et de l’histoire.

La question est encore plus épineuse en allemand. Führer serait la traduction de guide, mais il est tellement connoté qu’on préfère trouver autre chose, l’anglais guide par exemple. J’ai pourtant vu Führer employé innocemment dans des sites internet allemands, peut-être qu’il va sortir du purgatoire.

Il rejoindra alors le joli Führerin, qui ne pâtit pas du même ostracisme. Ce n’est pas demain qu’une femme haranguera les foules avec des accents rauques. Comme conférencière, ça ne passerait pas.

Le nom des fleurs

C’est un regret exprimé par de nombreux visiteurs de Giverny : la plupart du temps, quand on s’interroge sur le nom d’une fleur magnifique ou curieuse qu’on voit dans les jardins de Monet, on reste sur sa faim. Les étiquettes sont rares.

C’est un regret exprimé par de nombreux visiteurs de Giverny : la plupart du temps, quand on s’interroge sur le nom d’une fleur magnifique ou curieuse qu’on voit dans les jardins de Monet, on reste sur sa faim. Les étiquettes sont rares.

Il y en a pourtant quelques-unes, celles qui désignaient les semis dans leurs godets notamment, avant que les jeunes plants ne soient mis en place dans les bordures, mais elles semblent davantage à l’usage des jardiniers, comme dans n’importe quel jardin.

L’obstacle principal à l’étiquetage, c’est le fouillis végétal orchestré par Monet. Les fleurs ne sont pas regroupées comme on en a l’habitude par petits bouquets de la même espèce. Elles sont mélangées avec la dextérité d’un croupier de Las Vegas battant les cartes. C’est mission impossible de mettre une étiquette au pied des quelque 100 000 fleurs plantées chaque année.

Quand étiquette il y a, vous n’êtes pas très sûr qu’elle désigne la fleur qui vous intéresse. C’est peut-être sa voisine. Ou encore c’est une étiquette surgie de nulle part, arrachée par quelque visiteur à la vue basse et replantée au petit bonheur la chance. L’information est donc à prendre avec circonspection et à vérifier de retour à la maison.

Beaucoup de visiteurs s’imaginent ainsi que les pétasites s’appellent taxodium, parce que l’arbre qui porte ce nom émerge d’un massif de ces grosses feuilles rondes chères à Monet, et que son étiquette est plantée au milieu des pétasites.

On pourrait, c’est vrai, marquer les arbres de façon plus visible, sur leur tronc à hauteur des yeux. Mais ce côté arboretum, est-ce bien l’esprit du jardin de Monet ? Quand vous regardez un tableau, vous n’avez pas en sous-titres sous chaque touche bleu cobalt, jaune de chrome ou vermillon.

Oui, d’accord, j’exagère. J’adore connaître le nom des plantes, et je regrette souvent de ne pas le trouver. Mais le plus frustrant, c’est de s’approcher d’un rosier superbe, de se pencher sur sa belle étiquette verte, et de lire « Rosa ». Soit, mais laquelle ? Que c’était une rose, je le savais ! Il faut bien regarder pour apercevoir, écrit en petits caractères, le nom de la variété. Le nom de la rose.

Des nuages dans l’azur

Si les accumulations de cumulus jouent avec les nerfs des photographes, les journées nuageuses sont aussi l’occasion d’observer des reflets magnifiques à la surface du bassin aux Nymphéas de Claude Monet.

Si les accumulations de cumulus jouent avec les nerfs des photographes, les journées nuageuses sont aussi l’occasion d’observer des reflets magnifiques à la surface du bassin aux Nymphéas de Claude Monet.

J’ai un faible pour les effets de barbe à papa des gros nuages blancs qui se détachent sur fond de ciel bleu, cet archétype de ciel, tel que le dessinent les enfants. A mon avis c’est le plus joli temps pour venir admirer le jardin d’eau de Monet.

Souvent, les entrées maritimes s’accompagnent d’une brise qui joue dans les rameaux des saules pleureurs. Les vieux arbres d’habitude si prostrés se dérident, ils secouent leurs interminables queues de cheval dans le vent. Cependant, l’étang se ride, les images se brouillent dans son miroir déformant.

L’instant suivant, le vent tombe, le reflet retrouve sa netteté vertigineuse.

C’est le royaume de l’illusion insaisissable.

Peuplier

Le nom, déjà, est un mensonge. Le peuplier ne peut pas plier. Il est raide comme la justice. Ce n’est pas son moindre défaut.

Le nom, déjà, est un mensonge. Le peuplier ne peut pas plier. Il est raide comme la justice. Ce n’est pas son moindre défaut.

La peupleraie qui bouchait l’horizon derrière le jardin d’eau de Monet est en train de disparaître. Certains, bien sûr, y vont de leur larme. » Ça c’est dommage ! » entends-je dire par quelques visiteurs des jardins de Giverny, dépités qu’on puisse abattre un arbre quel qu’il soit.

On peut pleurer la peupleraie, si l’on y tient. Et c’est vrai que cela fait quelque chose de regarder un arbre de trente mètres s’écrouler, vaincu en une minute par le bûcheron. C’est un bois tendre, la tronçonneuse s’y enfonce comme dans du beurre. Mais nous sommes nombreux à nous réjouir de voir la limite du rideau de peupliers reculer de jour en jour.

De l’avis général, il n’aurait pas fallu les planter. Auparavant, le jardin de Monet était bordé d’une belle prairie à vaches et à moutons, comme on en voit non loin de là. Et puis, en 1982, les peupliers ont été installés. Un petit trou à la bêche, un arbrisseau gros comme un balai glissé dedans, et on rebouche. Un geste répété des centaines de fois.

Ils n’avaient pas l’air méchants alors. Mais ça pousse vite, le peuplier, c’est ce qui a fait sa réputation. Vite et haut. En un rien de temps, la peupleraie a pris de l’ampleur, se dressant comme un armée menaçante. Arrivés à maturité, les fûts puissants masquent la ligne de colline de l’arrière-plan, bien visible sur les tableaux de Monet, ils étendent leur ombre sur le jardin d’eau, et le couvrent d’un tapis de graines duveteuses de plusieurs centimètres d’épaisseur pendant quinze jours au printemps.

Ces raisons vous paraissent bien légères pour prononcer la peine capitale ? Disons alors que ces arbres ont été plantés dans le seul objectif de les abattre, et qu’il est grand temps de le faire avant que leur bois, devenu trop vieux, se dévalorise.

Les bruits de tronçonneuse ont été le fond sonore de la semaine dernière. Aujourd’hui ils s’étaient tus, même si les quatorze hectares de l’exploitation ne sont pas encore dégagés. Les géants s’alignent en bon ordre sur le sol. Que deviendront-ils ? Des meubles, des boites de camembert ?

Balsamine

La tête à l’ombre et les pieds dans l’eau, voilà la définition du bonheur quand on est une balsamine.

La tête à l’ombre et les pieds dans l’eau, voilà la définition du bonheur quand on est une balsamine.

Chez Monet à Giverny, celle-ci frise les trois mètres, installée comme elle est quasi dans le ruisseau. Cette fleur de la famille des impatiences n’est pas indigène en France, elle vient de l’Himalaya, mais elle se plaît dans un climat beaucoup moins rude que son pays d’origine.

Face à des terres aussi hospitalières, la voici qui prospère et se ressème à tout va, provoquant quelque émoi parmi les fleurs locales qui ne savent comment résister à cette géante haute comme l’Everest.

Pour partir à la conquête de l’Ouest, la balsamine dispose d’une formidable arme de tir : au lieu de laisser bêtement ses graines tomber au pied de la plante mère, la balsamine est capable de les projeter à distance. Les semences minuscules sont catapultées au loin, ce qui leur donne toutes les chances de coloniser de grandes surfaces en peu de temps, surtout si l’eau courante des ruisseaux s’en mêle.

Tous les enfants qui ont grandi à la campagne ont joué à faire éclater les graines de balsamine en appuyant légèrement sur la capsule. Pour que ça marche, il faut que la graine soit mûre à point, on ne fait que hâter le processus naturel.

Les biologistes se sont penchés sur cet instant où le ressort se détend. Le mouvement ultra-rapide est dû à « une fragilisation des sutures intercarpellaires et une turgescence dissymétrique des cellules de la paroi. » Si je comprends bien, les coutures entre les morceaux de la capsule deviennent moins solides, et certaines cellules se gonflent tout à coup, ce qui fait tout craquer. Mais je me demande, dans le mot intercarpellaires, de quel(le)s carpes il s’agit, étant entendu que ce ne sont pas celles qui viennent bâiller silencieusement à la surface de l’étang de Monet.

La poésie du discours scientifique me fascine, cet usage très particulier qu’on y fait des mots. Chaque chose porte un nom précis, chaque nom désigne une chose précise. C’est univoque, bijectif. Cela me rappelle les schémas de biologie, avec les étiquettes pour décrire les différentes parties observées : les pétales, les sépales, les étamines. Comme les morceaux de viande épinglés de leur nom chez le boucher.

Ce serait si rassurant que ce soit ça, la vie, quelque chose de facile à nommer, à cerner. Alors que notre quotidien est fait de rapports humains, qui sont autrement plus difficiles à définir.

Exposition Joan Mitchell

Le musée des impressionnismes de Giverny renoue avec son passé de vitrine de l’art américain en accueillant jusqu’à la fin de la saison une exposition consacrée à l’artiste américaine Joan Mitchell.

Le musée des impressionnismes de Giverny renoue avec son passé de vitrine de l’art américain en accueillant jusqu’à la fin de la saison une exposition consacrée à l’artiste américaine Joan Mitchell.

Née en 1925, l’année précédent la mort de Monet, Mitchell n’est évidemment pas une artiste impressionniste. Elle appartient à l’un des courants post-impressionnistes, l’expressionnisme abstrait, mais son parcours la rapproche curieusement de Claude Monet. On pourrait multiplier les points communs, de sa résidence à Vétheuil à son goût pour la couleur, en passant par la frontalité de sa peinture qui rappelle les toiles tardives du maître de Giverny, son penchant pour les grands formats, ou encore son addiction fatale au tabac.

Artiste majeure, Joan Mitchell s’impose depuis quelques années sur le marché de l’art international. Avec un prix de vente record de 7 millions de dollars, elle est la vice-championne du monde des enchères parmi les artistes féminines, derrière la Russe Natalia Goncharova.

L’exposition retrace une grande partie de sa carrière, depuis ses premières oeuvres des années cinquante jusqu’à la décennie de sa mort, en 1992, à travers une vingtaine d’oeuvres monumentales. On est saisi par ces toiles de grandes dimensions parcourues de vibrantes touches colorées, intenses, d’une incroyable présence. Elles tiennent le mur. Elles captent le regard à vous hypnotiser.

Dans l’interview télévisée proposée en contrepoint des oeuvres, Joan Mitchell est filmée dans son atelier de Vétheuil. Elle fait quelques révélations éclairantes, comme lorsqu’elle explique que son penchant pour les polyptyques vient de ses difficultés à peindre des toiles horizontales. Elle en fait donc plusieurs verticales qu’elle juxtapose.

Surtout, on découvre dans cette interview la personnalité de l’artiste : l’effet qu’elle produit est le même que celui des oeuvres, un mélange de séduction, d’intransigeance, de manière frontale de répondre aux questions qui tournerait vite à l’affrontement. « Vous avez dit qu’une toile fonctionne ou ne fonctionne pas. Qu’entendez-vous par là ? » lui demande la journaliste. « Vous voulez que je vous fasse un cours d’histoire de l’art ? » répond abruptement Mitchell. Pour avouer un peu plus tard qu’elle serait incapable d’enseigner.

Elle est émouvante de sincérité, passant de l’ironie à l’auto-dérision, avant de livrer un poignant témoignage sur la difficulté d’être artiste. On sent qu’elle est en prise avec quelque chose qui la dévore, elle lutte, elle voudrait rendre ce qu’elle ressent. On retrouve Monet.

Les pieds dans l’eau

Pour cette journée la plus chaude de l’année, le thermomètre est monté à 37,5 degrés hier à Giverny. Les visiteurs de la Fondation Monet s’attardaient du côté du jardin d’eau, en rêvant de faire trempette dans la rivière.

Pour cette journée la plus chaude de l’année, le thermomètre est monté à 37,5 degrés hier à Giverny. Les visiteurs de la Fondation Monet s’attardaient du côté du jardin d’eau, en rêvant de faire trempette dans la rivière.

C’est cette journée caniculaire que les jardiniers ont choisie pour procéder à la taille des nénuphars, une opération assez désagréable par temps froid mais qui revêtait soudain un attrait incontestable.

On ne peut guère tailler les nymphéas depuis une barque. Le meilleur moyen est de se tenir debout dans le bassin.

Les jardiniers enfilent des cuissardes et, de l’eau jusqu’au torse, s’avancent avec précaution. L’eau est plus profonde qu’il n’y paraît, le fond du bassin étant dissimulé sous une bonne épaisseur de vase dont chaque pas soulève des nuages.

La tâche consiste à éclaircir les taches de nénuphars. Non pas qu’on procède à quelque tour de main de lavandière, le nénuphar n’est pas spécialement salissant, si vous préférez, on enlève une partie des feuilles des radeaux de nymphéas.

Si on les laissait faire, ces plantes extrêmement vigoureuses recouvriraient vite tout le bassin, une propriété qui a inspiré à Albert Jacquard son inquiétante équation du nénuphar.

Je ne sais pas si elles en mourraient. Mais elles sont plus jolies, les fleurs sont plus visibles quand il n’y a pas trop de feuilles, ce qui permet qu’elles flottent à la surface plutôt que de s’entasser les unes sur les autres. Et puis c’est l’effet que Monet entretenait, il voulait qu’on aperçoive les reflets entre les horizontales des nymphéas.

Les jardiniers arrachent les feuilles superflues ou brunies, tout au bout de leur interminable tige rouge. Où les mettre ? Elles sont si volumineuses ! Le fait d’être au milieu de l’eau, à avancer avec des gestes de scaphandrier, complique tout. Heureusement, le petit canot est là pour servir de poubelle flottante.

Plusieurs jours de travail sont nécessaires pour nettoyer tous les nénuphars : la canicule ne durera pas aussi longtemps.

Serres

Par la rue Hélène Pillon, on arrive aux serres de Giverny. Ce n’est pas loin de la maison de Monet, on aperçoit son toit d’ardoises à l’arrière-plan, juste devant les frondaisons ornementales du jardin d’eau, et celles, uniformes et démesurées, des peupliers.

Par la rue Hélène Pillon, on arrive aux serres de Giverny. Ce n’est pas loin de la maison de Monet, on aperçoit son toit d’ardoises à l’arrière-plan, juste devant les frondaisons ornementales du jardin d’eau, et celles, uniformes et démesurées, des peupliers.

C’est ici que tout commence, sous ces toitures de verre, dans cette atmosphère tiède et humide propice à la germination. Là que les graines insaisissables des pavots, les longues graines en amande des tournesols rejouent chaque année leur mystérieux numéro de prestidigitation. De ces concentrés d’ADN vont naître des tiges, des feuilles, des corolles, des étamines, des pistils déterminés, semblables et uniques.

Je ne sais pas si, quand on en fait lever autant chaque année, on reste aussi fasciné que le jardinier amateur qui assiste émerveillé à la naissance de ses salades ou de ses cosmos. Quatre-vingts pour cent des fleurs plantées dans les jardins de Monet ont d’abord été produites dans ces serres, soit quelque chose comme 100 000 à 150 000 godets.

Cela représente des palettes et des palettes d’annuelles et de bisannuelles, qui, dès qu’elles sont sur le point de s’épanouir, sont placées dans les massifs.

Ces serres modernes complètent celle qui se trouve dans le jardin lui-même, et qui est une restitution de celle du peintre.

Comme au théâtre, le public n’est pas admis dans les coulisses. On n’ira pas voir ce qui mijote en cuisine. Mais on s’imagine l’ampleur du lieu et la rigueur nécessaire. Rien que les commandes de graines, même si elles sont bien rodées depuis trente ans, doivent être un sacré casse-tête. Encore pire que la liste énigmatique des fournitures scolaires à trouver d’ici la rentrée.

Chaise de bureau

La rentrée approche, et avec elle l’heure de troquer la chaise longue pour la chaise de bureau.

La rentrée approche, et avec elle l’heure de troquer la chaise longue pour la chaise de bureau.

Celle que voici se trouve dans la maison de Claude Monet, dans son salon-atelier. Elle est placée devant l’un des bureaux Napoléon III du peintre, au même endroit qu’il y a cent ans.

Voilà l’idée que l’on se faisait d’une chaise de bureau confortable à l’époque de Monet. J’ai toujours été intriguée par ses pieds décalés, deux d’entre eux dans l’axe de la personne assise.

Je viens de trouver une explication à cette bizarrerie dans le « Guide des meubles et des styles » de Françoise Deflassieux, éditions Solar (p.273). L’idée n’était pas nouvelle au 19e, elle avait plus d’un siècle.

Sous une illustration présentant un siège canné Louis XV, lui aussi avec les pieds décalés, l’auteur précise que « le fauteuil de bureau est conçu en vue d’un maximum de confort d’assise pour l’homme devant rester de longues heures à sa table de travail : dossier très enveloppant et jambes légèrement écartées de part et d’autres du pied central.

Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Perso, ça ne me dit rien qui vaille. Ça ressemble plutôt à un instrument de torture pour empêcher les gens de plume de se balancer sur les pattes arrières du siège, histoire de leur couper les ailes.

La preuve que ce n’était pas une bonne idée ? On l’a fichue aux orties et on a inventé les sièges de bureau à roulettes !

Un parfum d’enterrement

J’ai un peu le cafard ce soir, celui que laisse la fin d’une fête : l’exposition Monet est finie, les tableaux vont quitter Giverny. Chacun rentre chez soi dans son musée ou chez son propriétaire respectif, et cela me fait l’effet d’amis qui s’en vont.

J’ai un peu le cafard ce soir, celui que laisse la fin d’une fête : l’exposition Monet est finie, les tableaux vont quitter Giverny. Chacun rentre chez soi dans son musée ou chez son propriétaire respectif, et cela me fait l’effet d’amis qui s’en vont.

Certains ne partent pas loin, à Vernon, à Dreux, au Havre, à Paris, mais pour d’autres il y a peu de chances de les revoir un jour, la terre est grande et la vie est courte.

Il faut qu’ils partent, bien sûr, pour qu’une nouvelle expo puisse avoir lieu, régénérant l’intérêt, renouvelant l’appétence. Mais il y a dans chaque adieu une angoisse sourde, peut-être la prescience du dernier.

Rien de cela n’était sensible dans les jardins de Monet aujourd’hui, plus beaux que jamais. Par le temps radieux de ce 15 août, c’était une joie de flâner autour du bassin couvert de nénuphars en efflorescence, ou dans les allées diaprées du clos normand.

Mon client de ce matin semblait particulièrement heureux de sa visite. On nageait au milieu de fleurs qui s’étageaient de nos pieds à nos têtes dans un festival de couleurs douces ou vives. « C’est comme à la maison ! » s’est-il écrié pour sa femme, en lui montrant un glaïeul. Puis il s’est tourné vers moi avec un sourire amusé, sûr de son effet : « J’ai grandi dans une entreprise de pompes funèbres, m’a-t-il expliqué. L’odeur des fleurs m’est familière, elle me rappelle les enterrements ! »

Orientation

C’est l’heure où le soleil plonge derrière la crête de la colline, rosissant les nuages légers qui filtrent ses rayons au-dessus de la vallée de la Seine.

C’est l’heure où le soleil plonge derrière la crête de la colline, rosissant les nuages légers qui filtrent ses rayons au-dessus de la vallée de la Seine.

Vous êtes assis sur la pelouse face à Château-Gaillard, à savourer la fin du jour. Le fleuve se la coule douce ; il parade sans une ride devant le Petit Andely.

La flèche de l’église Saint-Sauveur pointe, fine comme une aiguille. Une aiguille de boussole.

Dans le crépuscule on distingue encore le choeur entouré de ses arcs boutants. A l’opposé, le porche occidental doit être en train de flamboyer dans le soleil couchant.

Les églises gothiques sont presque toujours tournées vers l’Est. On dit qu’elles sont orientées, c’est-à dire qu’elles pointent vers l’Orient, l’endroit d’où jaillira la lumière.

Dans le paysage, on peut s’en servir pour repérer les points cardinaux. Un truc utile en Normandie, où l’on n’a pas toujours le soleil pour s’orienter, ni les étoiles qui, filantes ou pas, se défilent souvent.

Musée des Impressionnismes : premier bilan

L’exposition Monet s’achève samedi, et déjà la presse locale dresse un premier bilan de la fréquentation du tout nouveau Musée des Impressionnismes Giverny.

L’exposition Monet s’achève samedi, et déjà la presse locale dresse un premier bilan de la fréquentation du tout nouveau Musée des Impressionnismes Giverny.

Les visiteurs se sont pressés en foule pour voir les Nymphéas de Claude Monet revenus sur le lieu de leur création : le cent millième visiteur a franchi les portes du MDIG dès le 5 août, il a été fêté comme il se doit.

Compte tenu de la situation de Giverny à mille milles de toute terre habitée, de la taille réduite des galeries qui ne sont pas celles du Grand Palais, de la brièveté de l’exposition (trois mois et demi seulement), et du laps de temps très court qu’a eu le nouveau musée pour communiquer, c’est un magnifique succès.

Je m’en réjouis à plus d’un titre. D’abord parce que cela aurait été dommage que le public ignore cette superbe réunion de 28 toiles du maître de Giverny, et puis parce que je souhaite longue vie au musée des impressionnismes, qui va gagner en notoriété et devenir un lieu incontournable à visiter en Normandie.

Comme Euroise et Haut-Normande, c’est une satisfaction de constater que les pouvoirs publics ont réussi leur pari. La communication institutionnelle a été très forte, si bien qu’un tiers des visiteurs sont Haut-Normands, du jamais vu.

Conséquence de ce succès, le stock des catalogues s’épuise. Il s’en est écoulé près de 3000, et c’est encore une nouvelle qui me fait plaisir car c’est un très beau livre, bourré d’informations sur Monet.

Une seule ombre au tableau, on n’est pas près de revoir des Nymphéas à Giverny. Monet reviendra, c’est promis, mais plutôt sur une autre thématique, des Meules par exemple.

J’espère que d’ici là, la décision qui s’impose aura été prise concernant le jardin du musée. Malgré tout le respect et l’admiration que j’ai pour l’oeuvre du paysagiste Mark Rudkin, il faut faire quelque chose pour que le musée ne disparaisse pas sous la végétation. La quantité de gens qui m’ont dit qu’ils ne l’avaient pas visité car ils ne l’ont pas trouvé, c’est tout simplement désolant.

Garçonnière

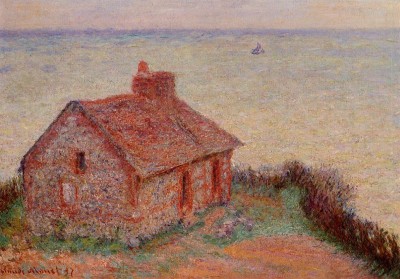

Claude Monet, la Maison du douanier, effet rose, 1897, huile sur toile, collection particulière. Cette bâtisse n’était pas une garçonnière, cela va sans dire.

Claude Monet, la Maison du douanier, effet rose, 1897, huile sur toile, collection particulière. Cette bâtisse n’était pas une garçonnière, cela va sans dire.

Un des préjugés du 19ème siècle était que les garçons avaient besoin de moins de confort que les filles, et cette opinion a perduré une bonne partie du 20e. A Giverny, les jeunes filles Hoschedé avaient leurs chambres au-dessus de la cuisine, tandis que les garçons devaient gravir un étage de plus pour aller dormir sous les combles, très froids en hiver, très chauds en été.

Cet inconvénient était partiellement compensé par l’avantage de ne pas être juste sous le nez des parents. « C’était leur garçonnière ! » s’est exclamé un de mes clients américains, en français dans le texte.

C’était drôle d’entendre ce mot aimablement libertin appliqué au dortoir des jeunes Monet-Hoschedé sous le toit parental, où Alice devait faire régner la plus stricte moralité.

Le mot français a traversé les océans pour accoster en Louisiane. Tout en gardant sa connotation, il s’est adapté aux us et coutumes locaux.

A l’époque de Monet, les aïeux de ce visiteur de Giverny possédaient une vaste plantation près de la Nouvelle Orléans, où ils cultivaient le coton, la canne à sucre et l’indigo. « La garçonnière désigne une petite maison à l’écart de l’habitation principale, où les jeunes gens de la famille pouvaient rencontrer des esclaves. »

Brrr ! La définition m’a fait l’effet d’une douche glacée. C’était dit sans porter de jugement, sans affect. Et bien sûr ce monsieur était aussi innocent que moi des viols commis dans le passé. Mais en l’écoutant me délivrer cette information, j’ai pris conscience du fait que l’esclavage était pour lui quelque chose de concret, et d’abstrait ici.

Et puis, comment dire ? Difficile de ne pas ressentir un certain malaise. Tant d’années plus tard, quel poids portons-nous encore des exactions de nos ancêtres ?