Haïku

Quoi de mieux que des haïkus, ces courts poèmes japonais de dix-sept syllabes, pour évoquer le jardin de Monet à Giverny ?

Quoi de mieux que des haïkus, ces courts poèmes japonais de dix-sept syllabes, pour évoquer le jardin de Monet à Giverny ?

Le maître de l’impressionnisme a donné une touche japonisante à son jardin d’eau en y introduisant glycines, pivoines et bambous.

Mais puisque son jardin reste malgré tout très français, l’idéal est d’écrire les haïkus dans cette langue !

Les enfants de Mareil Marly dont je vous parlais hier ont peint et composé des vers, ils ont aussi imaginé de merveilleux haïkus.

Ils méritent une belle image, je vous propose de les découvrir dans les prochains jours illustrés de photos prises à Giverny.

Voici ceux de Lucas et Pierre qui évoquent la glycine. Si les rêves avaient une couleur…

Le pont japonais

grappe de glycine envoûtante

cascade violet-rêve

Lucas

Agrippée au pont

la glycine violet-rêve

odeur reposante

Pierre

Au jardin du peintre

L’oeuvre de Monet, peintures et jardins, est un support pédagogique très riche pour les enseignants. A l’école les Violettes de Mareil Marly, dans les Yvelines, la classe de CM1-CM2 a travaillé toute cette année scolaire sur le thème du jardin.

L’oeuvre de Monet, peintures et jardins, est un support pédagogique très riche pour les enseignants. A l’école les Violettes de Mareil Marly, dans les Yvelines, la classe de CM1-CM2 a travaillé toute cette année scolaire sur le thème du jardin.

Voici la fresque que les enfants ont réalisée à l’éponge et au pinceau après leurs visites à Giverny et à l’Orangerie. La porte du préau donne l’échelle. Quelle belle harmonie de couleurs !

Le projet ne s’arrêtait pas à ce travail d’arts plastiques de grande ampleur. L’originalité a été de l’associer à un atelier d’écriture. Lors de leur visite à Giverny, les enfants ont noté des mots, des sensations, des couleurs, des odeurs, puis ils en ont fait des poèmes.

Comme je ne pouvais pas les publier tous, j’ai gardé un vers de chacun, et seulement trois de leurs conclusions.

En les lisant j’ai eu l’impression de me promener avec les enfants dans les jardins quand ils ont leur parure de printemps, à la mi-mai. Ils ont su retranscrire avec justesse ce qu’ils ont ressenti. C’est une poésie impressionniste, faite de petites touches de couleur pure.

Au jardin du peintre

Au jardin du peintre,

Il y a la bambouseraie aux mille bambous tout droits comme des soldats au garde-à-vous

Il y a le saule pleureur, il pleure de ses larmes naturelles

Il y a le myosotis mousseux, il sert de tapis aux tulipes majestueuses

Il y a le rhododendron rose fuchsia, il coud son écharpe dentelée

Il y a lérable du Japon, il se prend pour un parasol

Il y a la treille de glycines, elle survole le pont japonais

Il y a la tulipe perroquet, elle se tient droite comme le peuplier, ses dentelles blanches dansent sur le col de sa robe

Il y a la pensée orange coucher de soleil, elle est au bord de leau

Il y a le nymphéa en forme de cur

Il y a la tulipe rouge rubis, elle brille au bord de leau

Il y a le paulownia grandiose, il nous fait de l’ombre

Il y a le moineau accroché sur sa feuille

Il y a la giroflée dun orange poli

Il y a la maison de Monet à lallure dominante

Il y a le poisson immense passant sous le pont

Il y a l’odeur envahissante des fleurs

Il y a la pâquerette double, elle dresse ses pétales doux

Il y a lazalée violet rêvé,

Il y a le bambou droit comme un trait tracé à la règle

Il y a le vent et son souffle léger et agréable, il fait résonner le chant aigu des oiseaux

Il y a la pelouse verte aux reflets bleutés

Il y a le grand hêtre pourpre

Il y a l’allium vert fluide

Il y a l’oranger du Mexique avec ses feuilles vert lumineux

Il y a le pont japonais courbé au dessus de l’eau

Mais, il y a surtout le peintre qui donne vie à sa peinture.

Mais, il y a surtout un maître pinceau derrière tout ça !

Mais, il y a surtout la magie d’un travail exceptionnellement incroyable.

Agapanthe

Aimez-vous les agapanthes ? C’est la question que je ne peux m’empêcher de poser ces temps-ci à tous les visiteurs que je guide dans les jardins de Monet, histoire de leur rappeler discrètement le nom de la fleur et d’attirer leur attention sur ce massif spectaculaire.

Aimez-vous les agapanthes ? C’est la question que je ne peux m’empêcher de poser ces temps-ci à tous les visiteurs que je guide dans les jardins de Monet, histoire de leur rappeler discrètement le nom de la fleur et d’attirer leur attention sur ce massif spectaculaire.

En ce moment les agapanthes du jardin d’eau sont magnifiques. Leurs têtes bleues s’élèvent haut, à plus d’un mètre du sol, mais loin d’être altières elles se penchent pour faire la causette aux roses.

L’harmonie entre ce bleu et ce rose d’une égale douceur est à tomber par terre.

L’agapanthe sous nos climats n’est pas une fleur banale. Elle a quelque chose de sophistiqué qui fait qu’on la remarque, avec sa façon de monter monter pour finir par exploser en un petit feu d’artifice. Oh la belle bleue !

Si l’agapanthe joue les stars chez nous, il n’en va pas ainsi partout. Chaque fois que j’ai des clients australiens ou néo-zélandais, ils me le confirment : là-bas les agapanthes poussent comme du chiendent. « On les considère comme des mauvaises herbes ! »

Si l’agapanthe joue les stars chez nous, il n’en va pas ainsi partout. Chaque fois que j’ai des clients australiens ou néo-zélandais, ils me le confirment : là-bas les agapanthes poussent comme du chiendent. « On les considère comme des mauvaises herbes ! »

Elles envahissent les talus, les bords de route, les terrains les plus ingrats. L’agapanthe est la valériane des terres australes, semble-t-il.

Je me demande quel effet cela doit faire de se balader de l’autre côté de la planète, et qu’on vous montre fièrement, disons, un massif de pissenlits ?

Claude Monet, Nymphéas et agapanthes, 1914-1917, 140 x 120 cm, musée Marmottan, Paris

Derrière le buisson

Comment ça se traduirait, Bush, en français ? Buisson, sans doute, ou encore broussailles, taillis, fourré. Il y a aussi cette expression géniale de hair bush, une tignasse. J’espère que cette photo prise dans un angle du jardin fleuri de Monet est assez évocatrice d’un bush. Ce qui est sûr, c’est que Monet ne cherchait pas à faire un jardin bien peigné.

Comment ça se traduirait, Bush, en français ? Buisson, sans doute, ou encore broussailles, taillis, fourré. Il y a aussi cette expression géniale de hair bush, une tignasse. J’espère que cette photo prise dans un angle du jardin fleuri de Monet est assez évocatrice d’un bush. Ce qui est sûr, c’est que Monet ne cherchait pas à faire un jardin bien peigné.

J’aurais pu vous parler plus tôt de la visite de la First Lady à Giverny. Mais pour une fois que mon petit sujet de blog rejoint l’actualité journalistique, ça coince, plus envie de parler de news, malgré ce titre de Giverny News choisi il y a très longtemps.

Samedi dernier j’ai croisé à Vernon tout un cortège de voitures officielles emmenées par des motards, et il m’a fait perdre le feu vert. Mon sentiment égalitaire s’agace de ce genre de choses. Les VIP sont-ils vraiment si pressés ?

Qu’est-ce que c’est que ces huiles, me suis-je demandé. Ils vont sûrement à Giverny.

Une heure et demi plus tard, le cortège est repassé dans l’autre sens, alors que je me rendais à mon tour à la Fondation Monet. C’est là que j’ai appris l’identité de la personnalité. Madame Bush soi-même ! Elle est venue (presque) toute seule, elle faisait du tourisme pendant que son petit mari faisait de la politique à Paris, chacun son truc.

Personne ne la reconnaît en France, elle pourrait profiter de cette impression grisante d’incognito, mais c’est bien trop dangereux puisque ses ennemis éventuels la connaissent, eux, quel que soit l’endroit où elle se trouve.

C’est le poids de la haine, tout ce déploiement de force. Laura Bush ne se déplace pas sans une bonne escorte. Ses gardes du corps sont essentiellement des femmes, d’ailleurs.

Madame Bush est efficace. En une heure et demie, elle a réussi à voir à la fois le musée d’art américain et le musée Monet. Elle s’est beaucoup intéressée aux expositions de peintures présentées dans le premier, car elle a retrouvé des noms d’artistes qu’elle connaissait pour avoir déjà vu des toiles d’eux à la Maison Blanche. Ça doit faire un peu le même effet qu’à la brocante quand on reconnaît le service à thé de sa grand-mère, j’imagine.

Après 45 minutes devant les tableaux, Madame Bush n’a pas traîné chez Monet. Dans la maison, elle a zappé les chambres à l’étage, elle n’a vu que le rez-de-chaussée. Tant pis pour la vue sur le jardin.

Et pas le temps d’aller regarder de près ce qui se cache derrière les buissons.

Reflets roses

L’embarcadère aux roses se reflète dans l’étang de Claude Monet à Giverny.

L’embarcadère aux roses se reflète dans l’étang de Claude Monet à Giverny.

Quand la surface est tendue comme un miroir, qu’elle renvoie l’image de la berge ensoleillée, on se perdrait comme Monet dans la contemplation infinie des reflets.

Il y a quelque chose de fascinant dans ce monde à l’envers. Le changement de repère spatial, bien sûr, rappelé par la présence des nymphéas, mais aussi l’aspect virtuel des choses. Les reflets proposent une apparence qu’on peut comparer à chaque instant avec l’original, la réalité tangible.

Le miroir de l’eau est le point de contact entre le réel et le virtuel.

La peinture est venue, puis la photo, le cinéma, la télé, le net, et nous voilà aujourd’hui entourés de représentations dont les originaux se trouvent inaccessibles dans l’espace ou dans le temps.

C’est notre mythe de la caverne à nous, cette façon de vivre de plus en plus dans la virtualité, dans la communication assistée par l’électronique.

Mais ce matin, quand j’ai pris cette photo, les reflets s’étendaient vraiment devant mes yeux. Étaient-ils réels ou virtuels ?

Ouh là là ! J’arrête avant la migraine ! Déjà qu’il faut se tordre le cou pour voir la photo à l’endroit !

Jean Cossart

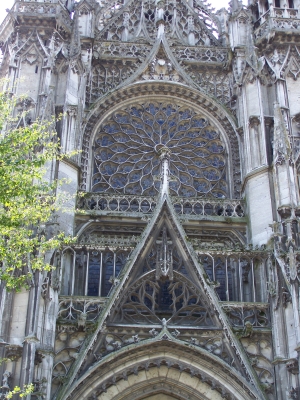

Suivez la flèche ! Tel est le message du magnifique portail Nord de la cathédrale d’Evreux.

Suivez la flèche ! Tel est le message du magnifique portail Nord de la cathédrale d’Evreux.

Les gâbles droits ou curvilignes s’enchaînent pour guider le regard vers le haut.

Les yeux se lèvent, glissent toujours plus haut sur la façade, jusqu’à la grande flèche de la cathédrale qui pointe en direction du ciel.

L’auteur de cette merveille est connu. Il se nomme Jean Cossart.

Cossart oeuvre en tant que maître maçon à Evreux au début du 16ème siècle. C’est l’apogée de l’art gothique flamboyant, quand il devient dentelle de pierre d’une finesse inégalée.

« Les traceries envahissent tous les espaces libres jusqu’au pignon qui ressemble à une vaste broderie, » décrit Jacques Beaudoin (in La sculpture flamboyante, Normandie-Ile de France).

Lorsque Jean Cossart meurt en 1517, le bras nord du transept est presque achevé. Il ne reste qu’à garnir la rose de vitraux. En hommage au maître-maçon, son effigie apparaît dans la rose du jugement dernier, du côté des élus comme il se doit.

Couleur changeante

Ce rosier grimpant aux jolies petites fleurs simples se trouve dans le jardin d’eau de Monet, près du « lac », comme disent les enfants.

Ce rosier grimpant aux jolies petites fleurs simples se trouve dans le jardin d’eau de Monet, près du « lac », comme disent les enfants.

Le mélange du blanc et du jaune est d’un effet très heureux, très frais.

Ce rosier a la particularité d’avoir des fleurs qui changent de couleur.

Les boutons floraux sont jaunes, de même que la fleur quand elle vient de s’ouvrir le matin, un ravissant jaune paille entourant un coeur aux riches étamines d’or.

Mais si on revient l’après-midi, surprise ! Toutes les fleurs sont blanches !

On dirait qu’elles pâlissent au soleil, comme si la lumière les décolorait.

Avec le temps les pétales changent encore, ils se couvrent de taches roses.

Le plus étonnant est de pouvoir observer presque à vue d’oeil la transformation de la fleur.

Las ! Voyez comme en peu d’espace, elle a dessus la place ses beautés laissé choir !

Support à rosier

Dans les jardins de Monet à Giverny on utilise encore toutes sortes de supports métalliques pour les rosiers grimpants. Ils ont été dessinés il y a plus d’un siècle par Georges Truffaut.

Dans les jardins de Monet à Giverny on utilise encore toutes sortes de supports métalliques pour les rosiers grimpants. Ils ont été dessinés il y a plus d’un siècle par Georges Truffaut.

Ce célèbre pépiniériste était un grand ami de Claude Monet. Il a imaginé des trépieds comme celui-ci, sur lesquels on enroule les branches des rosiers – une opération qui demande un réel savoir-faire – mais aussi d’autres modèles comme les classiques arceaux qui se répètent pour former une pergola.

Des parapluies d’environ deux mètres de haut sont destinés à conduire des rosiers en arbre. Les roses partent du centre et retombent en pluie vers les côtés.

Le modèle de support le plus étrange et le plus élevé est une tour qui se termine comme un jet d’eau, recouverte de petites roses roses.

Les rosiers grimpants ne sont pas réservés au clos fleuri. Au bord du bassin, au niveau de l’embarcadère, les arceaux sont disposés en croix. On se croirait dans le transept d’une église, entouré de tous côtés par des arcades.

La colline Saint-Michel d’Evreux

Un des charmes d’Evreux, c’est que la nature est proche à la toucher. Depuis la place de l’hôtel de ville, il suffit de lever les yeux et l’on voit des prairies.

Un des charmes d’Evreux, c’est que la nature est proche à la toucher. Depuis la place de l’hôtel de ville, il suffit de lever les yeux et l’on voit des prairies.

La ville blottie au fond de la vallée de l’Iton est encadrée de collines, celle au nord tellement abrupte qu’une grande partie n’a pas été bâtie.

Elle fait aujourd’hui l’objet d’une protection Natura 2000 en raison de la flore particulière à ces pelouses calcicoles.

On y aperçoit parfois le berger et son troupeau de brebis. Ils entretiennent le terrain de la façon la plus écologique qui soit. On n’a pas trouvé mieux que les moutons pour éviter l’envahissement par les buissons.

Cette colline s’appelle le quartier Saint-Michel, ce n’est pas très étonnant. Comme partout on a choisi un endroit élevé pour honorer le saint patron de la Normandie.

C’est ici que l’on a trouvé les traces les plus anciennes de vie humaine à Evreux. Elles remontent au paléolithique.

L’homme préhistorique avait ici tout ce qu’il lui fallait, la proximité de la rivière et du silex en grande quantité rendant l’endroit particulièrement attractif pour nos ancêtres.

Tourterelles

Ce matin un couple de tourterelles s’était posé sur les arceaux de la grande allée dans les jardins de Monet à Giverny.

Ce matin un couple de tourterelles s’était posé sur les arceaux de la grande allée dans les jardins de Monet à Giverny.

Elles faisaient semblant de se tourner le dos tout en s’observant par-dessus l’épaule.

Vous les verrez mieux en cliquant sur l’image pour l’agrandir.

De petits êtres de plumes qui se détachent devant les grands plumeaux des bambous, deux notes blanches sur une portée elliptique, au milieu de tout ce vert.

Jardin de roses

Giverny croule sous les roses. On ne voit qu’elles partout, elles cascadent depuis les supports en forme de parapluies, elles embellissent la façade de la maison de Claude Monet, elles partent à l’assaut des arceaux de la grande allée, des trépieds, des grillages, elles buissonnent, elles grimpent à côté des clématites, elles s’enroulent autour des arbres du jardin d’eau jusqu’à des hauteurs incroyables, elles se fondent dans les massifs au milieu des pivoines et des juliennes…

Giverny croule sous les roses. On ne voit qu’elles partout, elles cascadent depuis les supports en forme de parapluies, elles embellissent la façade de la maison de Claude Monet, elles partent à l’assaut des arceaux de la grande allée, des trépieds, des grillages, elles buissonnent, elles grimpent à côté des clématites, elles s’enroulent autour des arbres du jardin d’eau jusqu’à des hauteurs incroyables, elles se fondent dans les massifs au milieu des pivoines et des juliennes…

Il y en a de toutes simples, proches parentes de l’églantine dont elles ont gardé le petit air sauvage, d’autres mousseuses, ou fripées, ou généreuses, des discrètes, des éclatantes.

Les couleurs ? Blanc pur ou crème avec des étamines d’or, rose pâle ou rose vif, rouge sang, jaune tendre, orangé, ou encore d’un mauve violacé étonnant. Certaines sont jaunes quand elles s’ouvrent et deviennent blanches ensuite, comme si la lumière les faisait déteindre.

Et avec tout cela des parfums, des parfums…

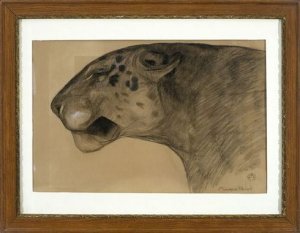

Maurice Prost

Le musée de Vernon présente jusqu’au 26 octobre 2008 une somptueuse exposition du peintre et sculpteur animalier

Le musée de Vernon présente jusqu’au 26 octobre 2008 une somptueuse exposition du peintre et sculpteur animalier Charles Maurice Prost.

L’art animalier (l’une des spécialités du musée de Vernon avec les tableaux impressionnistes et les dessins de Steinlein et Poulbot), a été très en vogue dans l’entre-deux guerres. Après la célébration du végétal qui a précédé la Première Guerre Mondiale, et à cause de la méfiance envers l’homme que celle-ci a généré, beaucoup d’artistes se sont tournés vers le règne animal dans les années vingt et trente.

C’était l’époque de l’art déco, avec son épuration de la ligne et de la forme. Maurice Prost a tiré le meilleur de ce courant artistique en magnifiant les animaux sauvages qu’il allait observer à la ménagerie du Jardin des Plantes à Paris.

On se passionnait alors pour les colonies dont l’exotisme faisait rêver. Maurice Prost s’est surtout attaché à représenter les félins. Des panthères, des panthères et encore des panthères, des tigres, des lions, des lionnes, et puis décidément des panthères. Et puis non, j’exagère, des ours blancs, des chevreaux aussi, tiens tiens, un cobra incroyable taillé dans du marbre de couleur…

C’est envoûtant. Prost a dégagé la beauté plastique des félins, toute leur force, leur souplesse, tout cela sous des patines de pierre ou de bronze d’une absolue finesse.

L’artiste lui-même n’était pas une force de la nature. Il avait vingt ans quand la guerre de 1914 a éclaté.

Qu’importe le talent ? On l’envoie au front. Il a le malheur ou peut-être la chance d’être blessé dès la première semaine du conflit. Il faut l’amputer du bras gauche.

Comment continuer à créer avec un seul bras ? Il faut deux mains pour sculpter, l’une pour tenir le burin, l’autre pour manier la masse. Il modèle. Il peint. Il dessine. Jusqu’au jour où il s’équipe d’un burin pneumatique.

Les photos le montrent au travail, l’outil coincé contre l’épaule gauche, la manche vide au-dessous. Maurice Prost va s’attaquer aux pierres les plus dures avec cet engin, comme un défi. Le résultat est superbe.

Au final on ne sait qu’admirer le plus, les mystérieux félins en mouvement ou la leçon de vie de l’homme qui les a créés, sa fantastique faculté de résilience.

Euphémisme

Aïe aïe aïe ! comment parler de ça ? Comment s’enquérir en cas d’envie pressante de l’endroit où se trouvent les lieux, ceux où le roi ne va pas à cheval, les cabinets qui n’ont rien de ministériel, bref le petit coin ?

Aïe aïe aïe ! comment parler de ça ? Comment s’enquérir en cas d’envie pressante de l’endroit où se trouvent les lieux, ceux où le roi ne va pas à cheval, les cabinets qui n’ont rien de ministériel, bref le petit coin ?

On pourrait dire tout de go, à la façon de la Zazie de Queneau, ousèkonfèpipi ? On préfère en général, parce qu’on a un peu d’éducation, utiliser une expression moins brutale.

Toutes les langues regorgent d’euphémismes pour atténuer le désagrément de l’évocation de l’endroit en question, de ce que l’on y fait. A force, les professionnels du tourisme deviennent incollables pour les décoder instantanément.

Le glissement de sens le plus fréquent, c’est de donner au réduit dévolu à cet usage le nom de salle de bains. Les Américains parlent de bathroom ou de washroom, les Espagnols de baño, les Québécois, comme le chante Linda Lemay, ont l’habitude de demander « La salle de bains est à quelle place s’il vous plaît ? »

Les Français emploient de préférence l’irréprochable vocable de « toilettes », qui restent plurielles mêmes quand elles sont singulières, nul ne sait pourquoi. Mais une autre façon d’envelopper le sujet d’un voile de pudeur consiste à utiliser un mot étranger.

Les Anglais ont-ils inventé la petite pièce discrète consacrée à ce seul usage ? On parlait autrefois de lieux à l’anglaise. Il en est resté quelque chose dans les célèbres water-closets, devenus wc par abréviation, vécés, double(s) vécés… Des expressions qui ont connu un vrai succès dans les années cinquante-soixante. Dans la foulée on a inventé aussi le mignon « pipi-room ».

Depuis ces locutions s’emploient moins et certaines se parent même d’un petit air rétro.

L’autre jour je me trouvais à côté du passage souterrain qui relie les deux jardins de Monet. Un panneau indique en français et en anglais que c’est l’accès au jardin d’eau. Mais par analogie avec leur emplacement fréquent en sous-sol, beaucoup de personnes s’imaginent plutôt trouver des toilettes en descendant les marches. Dialogue surpris entre deux visiteurs :

– Il faut qu’on descende par là, dit Madame.

– Mais non Germaine, répond Monsieur dont l’oeil n’a happé qu’un des mots du panneau, tu vois bien que c’est les ouatères !

Tour de la Monnaie

La forteresse de Château Gaillard est dotée d’un ouvrage avancé qui fait face au plateau qui la surplombe : c’est de là que pouvait venir le danger. A la pointe de cet ouvrage en forme de triangle, une grosse tour domine encore le site. Certains auteurs la nomment la tour de la Monnaie.

La forteresse de Château Gaillard est dotée d’un ouvrage avancé qui fait face au plateau qui la surplombe : c’est de là que pouvait venir le danger. A la pointe de cet ouvrage en forme de triangle, une grosse tour domine encore le site. Certains auteurs la nomment la tour de la Monnaie.

D’où vient cette appellation ? En me plongeant dans une monographie de Dominique Pitte sur Château Gaillard j’ai cru trouver la réponse. L’éminent historien rapporte que des pièces de monnaie ont été découvertes au cours de la campagne de fouille de 1991.

Trois monnaies : c’est un tout petit trésor. Tout petit, il l’était aussi par sa valeur. Deux de ces pièces sont des liards en cuivre de Louis XIV, le fameux roi de France. On imagine qu’ils ne représentaient pas une fortune puisque leur nom est resté figé dans l’expression « ça ne vaut pas un liard ».

Quant à la troisième pièce… Ah ! revoilà les jolis noms de monnaie ! C’est un niquet. Un niquet en billon noir, pour être précis.

Le billon est l’alliage d’un métal précieux, or ou argent, avec un métal de moindre valeur comme le cuivre.

Le niquet est une monnaie anglaise. Celui-ci a été frappé le 30 novembre 1421 à Saint-Lô, en pleine Guerre de Cent Ans, alors que la Normandie est anglaise. Il porte le léopard couronné passant sous un lis d’Henri V, roi de France et d’Angleterre.

J’étais heureuse de m’enrichir de ce niquet et de ce billon, mais déçue de découvrir bientôt que mon hypothèse sur l’origine de l’appellation de la tour de la Monnaie ne tient pas. Ce n’est pas là que les pièces ont été trouvées.

La tour a cependant fait l’objet d’études en 1992 et 1995. Car le récit de la prise du château en 1204 raconte que la tour bâtie par Richard Coeur de Lion a été minée et partiellement détruite. Alors, de quand date celle que nous voyons aujourd’hui ? L’a-t-on réparée ou entièrement reconstruite ?

Sur ce point les historiens semblent assez sûrs d’eux. A peine le château pris, Philippe-Auguste l’a fait remettre en état de servir. Et pas question de faire des économies qui peuvent coûter cher à l’arrivée. La tour présente un mortier différent des autres mais parfaitement homogène partout, on ne remarque pas de raccords qui auraient été autant de points faibles. Le roi de France a bel et bien fait raser puis rebâtir la tour.

Fête de la peinture

Voilà déjà quatre ans que la fête de la peinture est programmée chaque premier dimanche de juin dans le département de l’Eure.

Voilà déjà quatre ans que la fête de la peinture est programmée chaque premier dimanche de juin dans le département de l’Eure.

Parfaitement rodée maintenant, elle a trouvé son public aussi bien chez les adultes que chez les enfants.

A Vernon hier l’évènement était concentré au bien nommé Jardin des Arts.

Non loin des adultes qui avaient planté leurs chevalets au pied de la Tour des Archives, une grande fresque découpée en compartiments était réservée aux peintres en herbe.

C’était captivant de regarder les enfants manier les couleurs et le pinceau. Beaucoup d’application quel que soit l’âge et le degré de maîtrise du geste, jusqu’à cinq de front face à la grande feuille de papier, une assiette en plastique en guide de palette.

Les rectangles du bas sont réservés aux petits qui barbouillent avec bonheur, les grands oeuvrent plus en altitude.

Et puis surtout sitôt que c’est fini on n’oublie pas de signer, signe d’appropriation, marque de passage, et c’est encore le plus charmant tous ces prénoms inscrits avec fierté, qui vous interpellent au bas des peintures naïves de l’âge tendre.

Restauration de l’église de Giverny

C’est un géant de la peinture : un immense portrait en pied de Claude Monet orne la façade de l’église de Giverny.

C’est un géant de la peinture : un immense portrait en pied de Claude Monet orne la façade de l’église de Giverny.

Il a pour but de cacher les échafaudages qui vont rester en place un certain temps. Une restauration importante de l’édifice est en cours.

La première étape concerne la charpente et la couverture du clocher, qui subissait des infiltrations. Parti du sommet, le chantier va se poursuivre graduellement vers le bas avec la restauration des murs, et s’achèvera par l’intérieur d’ici deux ans.

Il s’agit d’effacer les outrages du temps, selon l’expression consacrée – la partie la plus ancienne approche des mille ans d’âge – on espère aussi mettre à jour des fresques révélées par sondages. Suspense !

Les travaux vont redonner tout son éclat à la petite église de campagne chère à Monet.

Le peintre entretenait de bonnes relations avec l’abbé Toussaint, ferré en botanique.

Toutes les cérémonies familiales ont eu lieu ici.

C’est là que Claude Monet est enterré, dans le grand caveau familial qui se trouve côté chevet, en compagnie des autres membres de la famille.

Pétasite

C’est peu dire que le pétasite se plaît dans le jardin d’eau de Monet. Il adore tellement ces ambiances ombragées au bord des rivières qu’il devient gigantesque, et même un peu envahissant.

C’est peu dire que le pétasite se plaît dans le jardin d’eau de Monet. Il adore tellement ces ambiances ombragées au bord des rivières qu’il devient gigantesque, et même un peu envahissant.

Ses grandes feuilles en forme de nénuphars (c’est pour cela que Monet le cultivait, pardi !) peuvent atteindre un mètre de large. Comme couvre-sol c’est très efficace, à condition d’aimer les végétaux luxuriants et de vouloir créer une sorte de profusion exubérante.

C’était là encore le but de Monet, qui avait aimé les jardins de Bordighera, sur la Riviera italienne, pleins de palmiers, de citronniers et de lauriers roses, et qui cherchait à reproduire quelque chose de leur exubérance à Giverny. Le pétasite devait lui plaire par sa démesure.

Pourtant le pétasite n’est pas joli joli. Au printemps comme ici, il a encore une certaine allure. Mais à mesure que l’on avance dans la saison il perd de sa superbe. Ses grandes feuilles finissent pleines d’accrocs ; elles ramassent tout ce qui tombe des arbres ce qui leur donne un aspect pas très net, et ce côté cracra est renforcé par leur surface un peu laineuse. Pire encore, en cas de sécheresse elles se flétrissent. On dirait les oreilles bien abîmées d’un très vieil éléphant.

Les anciens n’avaient jamais vu d’éléphants. Quand il a fallu donner un nom à cette plante, ils ont plutôt pensé à un chapeau de feutre porté par les bergers grecs de l’Antiquité, que l’on appelait le pétase.

Comme on n’est plus à une comparaison près la plante s’est aussi vu attribuer le sobriquet de chapeau du diable.

Bigre ! Il est temps de réhabiliter le pétasite. Il paraît que l’on en tire toutes sortes de principes actifs formidables. Il est utile contre la migraine, et il pourrait avoir d’autres talents cachés pas encore totalement attestés. On l’utilisait autrefois contre la peste, étrange raccourci de son nom.

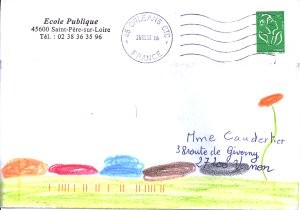

Classe de découverte

Vous avez vu la belle enveloppe ? J’étais trop contente en la trouvant dans le courrier aujourd’hui. Parce que c’est émouvant, attendrissant de recevoir du courrier écrit par des enfants. Et puis parce que ceux-là, je les connais et ils sont extraordinaires.

Vous avez vu la belle enveloppe ? J’étais trop contente en la trouvant dans le courrier aujourd’hui. Parce que c’est émouvant, attendrissant de recevoir du courrier écrit par des enfants. Et puis parce que ceux-là, je les connais et ils sont extraordinaires.

Saint-Père sur Loire est un petit bourg dont l’école compte une centaine d’enfants. On y pratique une pédagogie participative : dans la mesure du possible ce sont les enfants qui font tout de A à Z pour monter chaque année un projet de classe de découverte.

« Ils sont bien, on peut faire des choses », explique simplement leur instituteur. Attentifs, impliqués. Ils sont partis quinze jours, d’abord un voyage en car qui les a menés de Calais à Fécamp, de Vernon à Paris. A chaque étape ils ont organisé les activités, les visites, les repas, l’hébergement.

Puis, ce qui m’épate encore plus, de Paris ils sont rentrés à Saint-Père à vélo ! Une semaine de pédalage par les petits chemins et les routes de campagne, avec même du camping, pour des enfants d’une dizaine d’années. Récompense de nombreuses séances d’entraînement préalables.

C’est pas beau, un projet pareil ? Les parents répondent présents eux-aussi, ils participent au voyage par roulement.

Je n’étais qu’un petit maillon dans la chaîne des jours de leur voyage, mais cela donne une idée du temps passé à le préparer. J’ai d’abord reçu un appel téléphonique d’un élève, puis une lettre de confirmation. Aujourd’hui, ce sont d’adorables remerciements.

Évidemment il y a aussi un site internet. Vous pourrez voir sur la page consacrée à la visite de la fondation Monet les jardins photographiés à hauteur d’enfant. Parce que bien sûr ce sont eux qui font les photos, et même la vidéo.

Et naturellement, cela a été un vrai bonheur de les guider. Pour être tout à fait franche, j’envie même un peu leurs profs. Qu’est-ce que ça doit être bien le métier d’instit dans une école comme celle-ci… Et puis j’envie beaucoup les élèves. Quelle chance de s’initier à la vie dans ce cadre-là !

Esprit campagne

Les roses qui courent sur la pergola devant la maison de Monet sont en fleurs, donnant plus que jamais un esprit campagne à la demeure du peintre.

Les roses qui courent sur la pergola devant la maison de Monet sont en fleurs, donnant plus que jamais un esprit campagne à la demeure du peintre.

A quoi cela tient-il ?

Aux rideaux à carreaux bleus que l’on aperçoit à la fenêtre de la cuisine.

Aux petits bois de la fenêtre, peints en vert.

A la douceur conférée par les roses grimpantes dont les têtes lourdes de pluie s’abandonnent le long de la barrière de la terrasse.

A cet accord vert et rose plein de fraîcheur, la plante copiant l’harmonie des huisseries et des murs.