Le souffle de la terre

Enfin un vrai temps d’été… Il a fait si chaud hier que le crépuscule était tentant pour la balade. Je me suis aventurée dans la colline à la recherche d’un point de vue, dans l’espoir de faire une jolie photo de la ville dorée par le soleil couchant.

Enfin un vrai temps d’été… Il a fait si chaud hier que le crépuscule était tentant pour la balade. Je me suis aventurée dans la colline à la recherche d’un point de vue, dans l’espoir de faire une jolie photo de la ville dorée par le soleil couchant.

Le chemin, assez large, grimpe sec, puis sinue au flanc de la colline comme un balcon. Il desservait autrefois les carrières de pierre.

Même sous les arbres, l’air restait d’une grande douceur, sûrement plus de 25 degrés. Hélas, pas l’ombre d’une trouée. Partout des arbres bouchaient la vue. La déception me poussait à aller de plus en plus loin, bien que le soleil fût couché. Et soudain, l’air est devenu glacial. L’effet rappelait ce que l’on ressent à la mer quand on est pris dans un courant froid. Un froid brusque et intense tout à fait angoissant.

Il suffisait de regarder du côté de la colline pour comprendre d’où venait ce courant d’air. Une entrée de carrière s’ouvrait à une vingtaine de mètres comme une bouche sombre. C’était l’haleine de la colline, fraîche comme une cave, rendue sensible par la température extérieure élevée.

Bizarrement, comprendre n’a pas suffi à me rassurer. C’est une chose étonnante que la peur. Il n’y avait aucun danger, mais le souffle venu des profondeurs de la terre un soir d’été donnait un intense sentiment de malaise. Le froid de la tombe, peut-être.

Le poids des ans

Les maisons anciennes en colombage tiennent par habitude, dit-on, même quand les bois ont vieilli, qu’ils ont souffert de l’eau et ne sont plus aussi résistants qu’ils l’étaient à la construction.

Les maisons anciennes en colombage tiennent par habitude, dit-on, même quand les bois ont vieilli, qu’ils ont souffert de l’eau et ne sont plus aussi résistants qu’ils l’étaient à la construction.

Tout a travaillé, s’est courbé, tordu, penché, a glissé peut-être. Mais la maison ne risque pas de s’écrouler pour autant.

Celle-ci, malgré son air d’avoir une scoliose, défie les ans depuis cinq ou six siècles. Elle se trouve tout près de la collégiale de Vernon au dessus d’un petit square. La maison du Temps Jadis, siège de l’office de tourisme et qui penche sérieusement elle aussi, se trouve juste à côté.

Les fenêtres ont été récemment rénovées, ainsi que le toit et l’enduit. Mais on a beau faire, la charpente révèle l’âge du bâti, tout comme sa forme bizarre, étroite et tout en hauteur.

Au Moyen-Age les maisons étaient calquées sur le découpage des parcelles extrêmement étroites. On se serrait à l’intérieur des murs de la cité. Comme à New-York, toutes proportions gardées, il fallait construire des étages pour récupérer sur la hauteur la place qui manquait au sol.

Ombrelle

On ne voit plus guère cet accessoire de mode indispensable à l’époque de Monet, quand les femmes voulaient à tout prix éviter de hâler leur visage.

On ne voit plus guère cet accessoire de mode indispensable à l’époque de Monet, quand les femmes voulaient à tout prix éviter de hâler leur visage.

Aujourd’hui, le bronzage donne bonne mine. Mais les plus romantiques des visiteuses de Giverny l’utilisent encore pour se protéger de la grande chaleur et des coups de soleil.

Cela leur donne un certain charme qui n’aurait pas déplu à Monet. L’ombrelle est un élément essentiel de plusieurs de ses tableaux, comme les deux « Essais de figure en plein air » du Musée d’Orsay.

Visitation

Chaque fois que je vais à Gisors, ce magnifique vitrail en grisaille et jaune d’argent, dont voici un détail, me fascine. Il faut un peu le chercher, il est tout en haut du choeur de l’église sur la droite.

Chaque fois que je vais à Gisors, ce magnifique vitrail en grisaille et jaune d’argent, dont voici un détail, me fascine. Il faut un peu le chercher, il est tout en haut du choeur de l’église sur la droite.

Cette verrière classée, de l’école de Fontainebleau, représente des épisodes de l’enfance du Christ et de la vie de la Vierge. Entièrement réalisée en grisaille et jaune d’argent, elle date de 1545.

La Visitation, épisode important de l’évangile de Luc, est un thème inlassablement repris dans l’iconographie religieuse. Deux femmes se font face, Marie, jeune et belle, et sa cousine Elisabeth, « déjà avancée en âge ». Souvent elles se touchent, s’étreignent, ici elles se tiennent la main.

Toutes deux portent un enfant. Elisabeth est enceinte de Jean, le futur Jean-Baptiste. Son mari Zacharie et elle, couple jusque là stérile, n’y croyaient plus. Et voilà que grâce à l’intervention divine, cette vieille femme va enfanter. Marie apprenant l’heureuse nouvelle est accourue chez sa cousine. Quand elles se rencontrent, Elisabeth sent l’enfant bouger dans son ventre, et toutes deux expriment leur joie par des louanges.

L’opposition entre la jeunesse et la vieillesse est un thème qui était bien fait pour inspirer les artistes. Regardez avec quelle finesse ceux-ci ont modelé les deux visages.

Elisabeth porte une coiffe qui rappelle celle des Normandes. Mais la scène dans son ensemble est marquée par la Renaissance, avec des éléments de décor antiques.

L’utilisation de sépia ou de marron pour dessiner les décors était classique, le jaune d’argent – mélange de sel d’argent et d’ocre jaune délayé – donne une luminosité extrême à la verrière.

Le jardinier de Clemenceau

Par le plus grand des hasards, j’ai rencontré la petite-fille du jardinier de Clemenceau. C’est une dame qui n’est plus toute jeune, mais dont l’énergie pourrait faire envie à pas mal de monde. Comme elle a de qui tenir, voici le beau jardin qu’elle s’est créé dans un petit village normand.

Par le plus grand des hasards, j’ai rencontré la petite-fille du jardinier de Clemenceau. C’est une dame qui n’est plus toute jeune, mais dont l’énergie pourrait faire envie à pas mal de monde. Comme elle a de qui tenir, voici le beau jardin qu’elle s’est créé dans un petit village normand.

Son grand-père se nommait François Rousseau et officiait dans le château que Georges Clemenceau possédait à Bernouville, près de Gisors. Quand Clemenceau y séjournait, il ne manquait pas de rendre visite à Monet à Giverny, à moins que ce ne soit Monet qui ne se déplace.

Quelques souvenirs de famille : Clemenceau arpentait le jardin avec son jardinier et lui désignait du bout de sa canne l’emplacement où il fallait planter les arbres.

L’épouse du jardinier, très dévouée, faisait office de gardienne. Elle s’occupait de faire prendre sa tisane au Tigre, et elle avait bien du mal à le localiser dans la propriété tant il ne tenait pas en place.

Ce n’est qu’en 1908 que Clemenceau a acheté le petit château bourgeois de Bernouville, assorti d’une ferme. La présence de Monet à une vingtaine de kilomètres a sûrement compté dans l’affaire.

C’est aujourd’hui une propriété privée. L’étrange de l’histoire est que je suis passée souvent à Bernouville sans jamais faire le lien avec Clemenceau. Il y a tant de noms de villages qui se ressemblent en Normandie, et la finale gallo-romaine -ville, pour villa, la ferme, fait qu’on a tendance à tous les confondre. Quelle surprise de faire le rapprochement entre le réel, ce village que j’ai traversé bien des fois, et quelque chose qui était abstrait jusque là, le domaine de Clemenceau. Le lieu cesse d’être sans histoire, banal, le voici soudain riche de tout ce vécu qui l’inscrit dans le cours d’une histoire plus vaste.

Quelle est la surface du jardin de Monet ?

Voilà une question qui m’embarrasse quand des Français me la posent, car je connais la réponse en acres : le clos normand fait près de trois acres et le jardin d’eau en fait deux, ce qui fait un total approchant les cinq acres.

Voilà une question qui m’embarrasse quand des Français me la posent, car je connais la réponse en acres : le clos normand fait près de trois acres et le jardin d’eau en fait deux, ce qui fait un total approchant les cinq acres.

Et en mètres carrés, ça donne quoi ?

L’internet étant équipé de convertisseurs très efficaces, il suffit de se poser la question pour trouver la réponse : le jardin de Monet mesure au total 2 hectares, ou si vous préférez, pour comparer avec les jardins que vous connaissez, 20 000 mètres carrés. Environ 8000 mètres carrés côté bassin aux nymphéas et 12 000 devant la maison.

Pour un parc public, ce n’est pas immense, mais pour un jardin privé ! Surtout fleuri avec une telle minutie !

Monet a franchi le pas des ambitions dépassant celles d’un simple particulier quand il a embauché toute une équipe de jardiniers. Ce sont des moyens que tout le monde n’a pas.

Banc de pierre

Chaque jardin, chaque maison, chaque ville a une âme, et tout l’art de les aménager consiste à ne pas l’étouffer mais au contraire à la faire sentir.

Chaque jardin, chaque maison, chaque ville a une âme, et tout l’art de les aménager consiste à ne pas l’étouffer mais au contraire à la faire sentir.

Ce banc d’aspect massif n’irait peut-être pas ailleurs, mais à Gisors il est parfaitement à sa place.

Ses pierres patinées et ses parevents latéraux lui donne un air immuable et protecteur, tout comme le château-fort qui domine la ville.

Et encore une fois, on peut vérifier que c’est la forme qui fait le confort davantage que le matériau. La vague donne une impression enveloppante, tout en adoucissante la raideur de la pierre.

Balsamine

Dans les jardins de Monet, l’heure des plantes géantes est arrivée. Elle marque le deuxième temps de l’été.

Dans les jardins de Monet, l’heure des plantes géantes est arrivée. Elle marque le deuxième temps de l’été.

Tout le monde n’est pas encore là, il manque encore beaucoup de fleurs à l’appel, les tournesols, les dahlias géants, les hélianthus, mais les balsamines n’ont pas perdu de temps pour pousser à plus de deux mètres de haut.

A jouer comme cela à qui sera la plus grande, elles ne manquent pas d’attirer l’attention des insectes. Vous aurez remarqué avec quelle détermination ce bourdon fonce vers la balsamine.

Un missile pointé vers son objectif.

Un chercheur d’or en pleine ruée vers l’Ouest.

Un fan d’Harry Potter à minuit une le soir de la parution du dernier tome.

Des nymphéas dans les nuages

Quelquefois les feuilles de Nymphéas font mine de ne pas être vertes. On dirait qu’elles s’appliquent à être bleues pour mieux refléter le ciel.

Quelquefois les feuilles de Nymphéas font mine de ne pas être vertes. On dirait qu’elles s’appliquent à être bleues pour mieux refléter le ciel.

Peut-être que c’est leur rêve secret, oublier qu’elles sont des plantes et devenir de l’air, de l’eau, se transformer en bulles de savon et s’élever au milieu des nuages…

Nid d’hirondelle

En raison de la crise du logement chez les hirondelles, avec la disparition de beaucoup de granges et d’étables où elles étaient les bienvenues, ces dames se voient contraintes de parer au plus pressé, ce qui peut les conduire à faire n’importe quoi.

En raison de la crise du logement chez les hirondelles, avec la disparition de beaucoup de granges et d’étables où elles étaient les bienvenues, ces dames se voient contraintes de parer au plus pressé, ce qui peut les conduire à faire n’importe quoi.

Saluons la patience des habitants de cet appartement qui ont renoncé à fermer leurs volets pour toute la saison… et plus si affinités. Les hirondelles passent et repassent en un ballet incessant tout le temps qu’il fait jour, de l’aube au crépuscule.

A peine ont-elles fini d’élever leur première couvée qu’elles en mettent une deuxième en route, et c’est reparti pour un tour. Certaines années, elles commettent l’imprudence de se lancer dans une troisième nichée, et là c’est la grosse cata, parce que les parents s’épuisent au lieu de prendre des forces avant la migration, et que les petits ne seront pas assez costauds pour le grand voyage.

Mais on n’en est pas là. Pour l’instant c’est le nourrissage. Les habitants de cet immeuble ont installé des nids artificiels sous les balcons. Cela n’a pas empêché les hirondelles de venir en bâtir d’autres aux fenêtres.

L’avantage est d’avoir un baromètre en permanence sous les yeux pour prédire le temps de la journée, beau si les hirondelles volent haut dans le ciel, pluvieux si elles font du rase-mottes.

La magie du jardin

Ce n’est pas à cause de la parution toute récente du dernier volume d’Harry Potter, mais il y a quelque chose de magique dans le jardin d’eau de Claude Monet.

Ce n’est pas à cause de la parution toute récente du dernier volume d’Harry Potter, mais il y a quelque chose de magique dans le jardin d’eau de Claude Monet.

Pour le visiter, on longe un cours d’eau, le Ru, on traverse la bambouseraie et on débouche au pied de ce hêtre pourpre centenaire.

On le voyait très bien de loin, tant il est grand. Depuis la fenêtre de la chambre de Monet, il apparaît à l’arrière-plan, immanquable avec son rouge bien foncé. Mais une fois que l’on est dessous, quel est ce sortilège ? Si on lève les yeux vers lui, les feuilles paraissent vertes !

Il doit y avoir une explication scientifique des plus rationnelles, mais j’espère que personne ne va se mettre en tête de me la livrer. Vous aimez bien qu’on vous explique les tours de prestidigitation, vous ?

Un autre sort opère au même endroit, c’est très curieux. De là, on ne voit pas l’étang aux nymphéas. On aperçoit tout juste un coin du pont, un bout de pelouse, quelques arbustes. Mais c’est toujours à cet endroit que les visiteurs se mettent à soupirer d’aise en disant « quel calme ! quel endroit merveilleux ! »

Je ne m’explique pas trop bien non plus ce phénomène ; je me retiens de leur dire, mais non, ce n’est pas là, attendez de voir le bassin ! J’imagine qu’il y a un effet de porte quand on débouche des bambous, même si on ne voit pas grand chose.

Mais finalement, la magie la plus exceptionnelle, c’est encore sur Monet qu’elle a opéré. Cette attraction irrésistible, cette aimantation qui l’a tenu au bord de son bassin pendant vingt ans, qui lui a fait reprendre les pinceaux alors qu’il ne peignait plus depuis longtemps suite à la mort de sa femme Alice, qui l’a poussé à reproduire à l’infini les mêmes paysages d’eau sur des centaines de mètres carrés de toiles, ces « éternels nymphéas » pour lesquels il a jeté dans la bataille ses dernières forces de vieillard… Si ce n’est pas de la magie, qu’est-ce que c’est ?

Chambre de verdure

Au musée d’art américain de Giverny, le jardin se décompose en petites chambres de verdure dont les murs sont faits de charmilles. Ces haies évoquent pour les uns celles du bocage normand, pour les autres les bosquets de Versailles. Leur opacité est telle qu’on ne peut deviner ce qu’elles cachent. On chemine d’une chambre à l’autre, chacune réservant une nouvelle surprise.

Au musée d’art américain de Giverny, le jardin se décompose en petites chambres de verdure dont les murs sont faits de charmilles. Ces haies évoquent pour les uns celles du bocage normand, pour les autres les bosquets de Versailles. Leur opacité est telle qu’on ne peut deviner ce qu’elles cachent. On chemine d’une chambre à l’autre, chacune réservant une nouvelle surprise.

Ici, c’est une pièce de dimensions réduites, organisée autour de végétaux bien taillés. Là, une symphonie de tons oranges. Plus loin, on découvre un tout petit parterre à la française aux buis minuscules plantés de rosiers. Ailleurs, de puissantes senteurs de plantes condimentaires vous assaillent, puis c’est le clapotis d’un petit bassin au milieu d’un massif de fleurs blanches.

On déambule. On n’a pas tellement envie d’entrer dans les jardinets, mais on passe devant en jetant un coup d’oeil à l’intérieur, et l’on en retient une image fugitive et colorée qui impressionne la rétine.

Photos anciennes

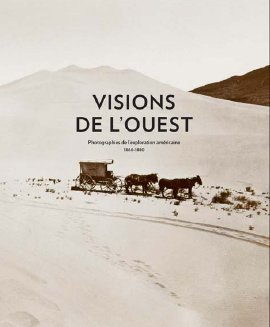

La programmation n’en était certainement pas concertée. Par une coïncidence étonnante, deux expositions de photos présentées à quelques kilomètres de distance, l’une à Giverny, l’autre à Vernon, se répondent.

La programmation n’en était certainement pas concertée. Par une coïncidence étonnante, deux expositions de photos présentées à quelques kilomètres de distance, l’une à Giverny, l’autre à Vernon, se répondent.

Les deux expositions montrent des photographies très anciennes, des années 1860-1870 pour le musée d’Art Américain de Giverny, à partir de 1870 pour le musée A.G. Poulain de Vernon.

Le musée de Vernon présente un fonds de photos d’un dénommé Paul Denis, un Vernonnais qui s’est passionné pour ce média nouveau et a pris des milliers de clichés dans la ville, livrant un témoignage précieux de son aspect à la fin du 19ème siècle.

De son côté, le musée d’art américain a organisé son exposition autour des missions photographiques qui ont suivi de peu l’exploration et la conquête des Etats de l’Ouest américain. Le gouvernement a fait réaliser des reportages par plusieurs équipes. Dans quel but ? Ce n’est pas très clair. Il est possible qu’il y ait eu une volonté de propagande pour pousser à la colonisation de ces terres nouvelles récemment conquises sur les tribus indiennes. En tout cas, de luxueux portfolios de grand format ont été réalisés à grands frais et se retrouvent aujourd’hui dans des collections françaises, peut-être transmis par des ambassades.

La photographie avait alors dépassé le stade des balbutiements et de l’expérimentation, mais restait un art difficile réservé à des professionnels, ou à tout le moins des personnes très motivées.

C’était la grande époque des négatifs sur plaque de verre au collodion et des tirages sur papier albuminé.

La plaque de verre est recouverte d’un vernis composé de coton-poudre dissous dans de l’alcool et de l’éther, additionné d’iodure de potassium, puis sensibilisé dans un bain de sels d’argent. Une exposition de 3 à 12 secondes est nécessaire, puis l’image négative est développée à l’acide pyrogallique ou au sulfate de fer, et fixée à l’hyposulfite de sodium. (Amélie Lavin, conservatrice du musée de Vernon, catalogue de l’exposition « autour de Paul Denis »)

Bigre ! Le papier, de son côté, était « sensibilisé dans une solution de nitrate d’argent puis recouvert d’une fine couche d’albumine ».

Il fallait un certain penchant pour la chimie pour se lancer dans la photographie. Mais ce n’était pas la seule qualité requise. Il importait également d’être assez athlétique pour transporter le matériel, lourd et volumineux. La taille des plaques de verre déterminait la taille du tirage. Si l’on voulait de grandes photos, il fallait utiliser de grandes plaques, et des chambres de taille correspondante.  C’est là qu’on mesure l’exploit des missions américaines, parties pour de longs mois en chariots tirés par des mules, sur des pistes pleines de cahots, et qui ont livré des vues magnifiques grand format prises au bout de pitons rocheux.

C’est là qu’on mesure l’exploit des missions américaines, parties pour de longs mois en chariots tirés par des mules, sur des pistes pleines de cahots, et qui ont livré des vues magnifiques grand format prises au bout de pitons rocheux.

La beauté sauvage de l’ouest américain avant l’arrivée des Blancs a quelque chose de fascinant. Les photographes s’attachent à en montrer l’aspect monumental rendu populaire un peu plus tard par les westerns, du Grand Canyon à Monument Valley. Ils n’oublient pas de souligner la présence d’eau et de végétation, histoire de lutter contre le bruit qui court alors que l’ouest n’est qu’un vaste désert.

D’image en image, on les voit rechercher le cadrage harmonieux, mais aussi se mettre en scène eux-mêmes, avec parfois un peu d’humour.

Tandis que ces équipes parcourent le lointain ouest en tous sens, à Vernon, Paul Denis produit des images beaucoup plus sages, dans ces mêmes tons chocolatés donnés par les tirages sur papier albuminé. Ce sont des rues, des vues du pont et de la Seine, des figures dans le paysage, des portraits, des inondations, des aspects de son jardin, et puis soudain, des peintres de la colonie d’Auvers sur Oise dont la postérité n’a guère gardé la mémoire, Ramalho, Girskens, Favier.

Enfin il s’essaie à la photographie de personnages costumés, comme des scènes de théâtre saisies en pleine action. Voilà à quoi l’on s’amuse en France dans une petite ville de province au moment même où, aux Etats-Unis, d’autres personnes maîtrisant le même art vivent l’aventure de l’exploration.

Reflets dans la nef

Il y a des reflets dont la vue serre le coeur. Voici ceux que l’on peut voir dans la nef de l’église de Louviers, un jour pluvieux comme aujourd’hui. On patauge dans les flaques d’eau, tandis que de grosses gouttes continuent de tomber des voûtes noircies par l’humidité.

Il y a des reflets dont la vue serre le coeur. Voici ceux que l’on peut voir dans la nef de l’église de Louviers, un jour pluvieux comme aujourd’hui. On patauge dans les flaques d’eau, tandis que de grosses gouttes continuent de tomber des voûtes noircies par l’humidité.

Des travaux de restauration sont en cours depuis près de dix ans. Ce sera, comme aurait dit le docteur Knock de Jules Romain, très long et très coûteux. D’autant qu’on s’entoure de précautions et qu’on affine les études préliminaires de manière à éviter les restaurations désastreuses comme celles du 19ème siècle, qui causent des déboires aujourd’hui.

L’un des bas-côtés, au nord, a déjà été refait, une fois les problèmes d’étanchéité résolus.  Le contraste avec la nef et le bas-côté sud est spectaculaire.

Le contraste avec la nef et le bas-côté sud est spectaculaire.

En dépit de ses voûtes fissurées, l’église de Louviers reste impressionnante par la richesse de son mobilier sculpté, sans parler de sa façade sud dans laquelle le gothique flamboie de ses derniers feux.

Motte féodale

Le château de Gisors est construit sur une motte féodale. Cette levée de terre artificielle a dû demander bien des efforts à ceux qui l’ont construite au 11e siècle.

Le château de Gisors est construit sur une motte féodale. Cette levée de terre artificielle a dû demander bien des efforts à ceux qui l’ont construite au 11e siècle.

Il y eut sans doute d’abord une tour peu imposante, en bois, entourée d’une palissade, qui avait pour fonction essentielle d’asseoir l’autorité du seigneur au début de la féodalité. Puis Gisors est devenue ville frontière entre le Duché de Normandie et le Royaume de France, et le château s’est fortifié.

En haut de sa butte, le donjon et sa chemise gardent un air imposant. La motte servait à protéger les fondations de la sape. Elle était couverte de ronces et de buissons épineux pour en empêcher l’assaut.

Albizia

Ce ne sont pas ses pétales, mais ses étamines roses qui font tout le charme de l’albizia et lui valent le nom d’arbre de soie.

Celui du jardin de Monet est en fleurs, une floraison qui va se prolonger pendant plusieurs semaines.

Il est planté entre des rosiers conduits en arbres, et son rose répond au rose des roses.

L’albizia est tellement beau avec ses fleurs soyeuses, son port de pin parasol et son feuillage léger, qu’il peut se permettre quelques défauts.

D’abord, il ne pousse qu’en climat assez doux, ou alors bien protégé. Si l’on déroge à cette règle, le pauvre va stresser et se mettre à se fissurer ou sécréter de la sève ou autre symptôme de mal être.

Ensuite, même s’il ne vous fait pas le coup de la sève collante sous les semelles, il faut s’attendre à ce qu’il perde ses feuilles, ses fleurs, ses tiges, ses fruits et les gousses qui les entourent, puisque c’est une légumineuse. Autant dire qu’il vaut mieux l’admirer de loin, au milieu de la pelouse. Planté près d’une terrasse, il vous imposera un balayage quotidien.

Photos de mariage dans les jardins de Monet

Il n’est pas rare en cette saison de croiser des mariés dans les allées du jardin de Monet à Giverny.

Les photos doivent être jolies, en tout cas le tableau que composent les amoureux sur le pont japonais ou devant les massifs de fleurs est ravissant.

Mais les jeunes couples et leur photographe doivent s’armer de patience, et avoir beaucoup de temps devant eux pour arriver à prendre des photos sans touristes à l’arrière-plan.

Tous mes voeux de bonheur et sincères félicitations aux mariés du jour !

Edit 2020 : En raison de l’affluence, les photos de mariage ne sont plus autorisées dans les jardins ni la maison de Monet.

Kiwi

Avez-vous déjà vu des kiwis « dans l’arbre » ? Ils sont les fruits d’une longue liane qui accepte de produire sous le climat normand. Ceux-ci poussent dans un coin du jardin de Monet à Giverny, et je suis sûre que presque tous les visiteurs repartent sans les avoir vus. Ils ombragent la petite ruelle Leroy qui dévale à droite de la maison depuis la rue Claude Monet.

Avez-vous déjà vu des kiwis « dans l’arbre » ? Ils sont les fruits d’une longue liane qui accepte de produire sous le climat normand. Ceux-ci poussent dans un coin du jardin de Monet à Giverny, et je suis sûre que presque tous les visiteurs repartent sans les avoir vus. Ils ombragent la petite ruelle Leroy qui dévale à droite de la maison depuis la rue Claude Monet.

La floraison printanière est jaune, de grosses fleurs parfumées qui bourdonnent d’insectes pendant quelques jours. Puis, avant qu’on ait eu le temps de faire ouf, arrivent les fruits duveteux. Ceux de chez Monet deviennent moins gros que les maousses de Nouvelle Zélande, mais ils sont très bons m’a-t-on dit. On les récolte en septembre et on les laisse mûrir à l’intérieur encore quelques jours, avant de les déguster et de faire le plein de vitamines en prévision de l’hiver.

Bon d’accord, j’entends d’ici les grincheux, qu’est-ce que ces kiwis viennent faire dans un jardin qui se veut une restitution du 19ème siècle ? Mais voyons, c’est pour faire plaisir à Monet. De là-haut, sûr qu’il se félicite de cette initiative. Gourmand et fin jardinier comme il était, fanatique de plantes exotiques, cela ne fait pas de doute qu’il aurait aimé les accueillir dans son jardin, histoire d’épater son monde.

La colline Saint-Michel

La ville de Vernon s’étend sur les deux rives de la Seine, le centre ville rive gauche, le quartier de Vernonnet rive droite. Entre les deux, un pont existe depuis près de mille ans. C’est l’un des plus anciens points de franchissement du fleuve en Normandie. Au 12e siècle, il n’y en avait que deux, à Vernon et à Pont-de-l’Arche. Partout ailleurs, il fallait prendre un bateau.

La ville de Vernon s’étend sur les deux rives de la Seine, le centre ville rive gauche, le quartier de Vernonnet rive droite. Entre les deux, un pont existe depuis près de mille ans. C’est l’un des plus anciens points de franchissement du fleuve en Normandie. Au 12e siècle, il n’y en avait que deux, à Vernon et à Pont-de-l’Arche. Partout ailleurs, il fallait prendre un bateau.

La colline qui domine le pont a été placée sous la protection de saint Michel à une date inconnue, mais probablement antérieure au 12ème siècle, alors que Vernon était normande : saint Michel est le patron de la Normandie.

Saint Michel a un rôle de premier plan dans l’Apocalypse. Archange combattant, il terrasse « le grand dragon, l’antique serpent, celui qu’on appelle Satan ».

C’est aussi lui qui pèse les âmes pour savoir si elles méritent d’entrer au Paradis.

Ce rôle fait de lui l’archange passeur, défenseur des portes.

Son culte a commencé au Mont-Gargano, en Italie, où saint Michel apparaît en 492. Suite à ces apparitions, partout en Occident on choisit alors des endroits retirés, des grottes, des hauteurs pour bâtir des sanctuaires à saint Michel.

L’ange combattant est particulièrement protecteur, il veille sur les frontières, les lieux de passage. Le Mont Saint-Michel, à la limite de la Normandie et de la Bretagne, lui est consacré dès l’an 709.

Vernon était à la fois ville frontalière et lieu de franchissement du fleuve. Cela faisait donc deux bonnes raisons de dédier un sanctuaire à saint Michel sur la colline la plus proche du pont. Cette chapelle n’existe plus aujourd’hui.

Composition et perspective

Une route a l’audace de couper les jardins de Monet en deux. Sur la gauche de la départementale 5 quand on vient de Vernon, s’étend le jardin fleuri, sur la droite, le jardin d’eau.

Une route a l’audace de couper les jardins de Monet en deux. Sur la gauche de la départementale 5 quand on vient de Vernon, s’étend le jardin fleuri, sur la droite, le jardin d’eau.

Les touristes s’en étonnent, et pour tout dire s’en offusquent. Comment est-ce qu’on a pu laisser faire une chose pareille ! Qu’est-ce qu’on attend pour la dévier ! Au mieux ils regrettent que le passage des camions vienne troubler la paix du jardin.

La réponse est toute simple : la route a toujours été là. Elle est très ancienne, et portait au temps de Monet un nom qui fleurait bon l’Ancien Régime : le chemin du Roy.

Il n’est pas question de la dévier, le paysage est protégé.

Après avoir aménagé le clos fleuri, Claude Monet a eu l’opportunité d’acheter une parcelle de terrain de l’autre côté de la route, où il a créé son jardin d’eau. Puis il s’est porté acquéreur d’une deuxième parcelle, nettement plus grande, qui lui a permis d’agrandir l’étang aux nymphéas.

La porte du jardin d’eau fait face à celle du clos fleuri. Pour se rendre au bord de son bassin, ce que Monet faisait plusieurs fois par jour, il lui fallait traverser non seulement une route, mais encore une voie ferrée.

Le petit train à vapeur ne gênait guère Monet. Il était si lent qu’on pouvait, dit-on, le héler pour qu’il s’arrête et vous prenne à son bord.

Cette petite ligne de Pacy-sur-Eure à Gisors a disparu depuis, transformée en voie verte sur une partie de son parcours. Disparue aussi, la nécessité de traverser la route, aujourd’hui un passage souterrain permet d’aller d’un côté à l’autre en toute sécurité.

Bref ! Quand Monet a décidé de créer un autre jardin en face du premier, la question s’est posée à lui de réunir les deux visuellement.

J’ai pris une photo de printemps parce que cela se voit mieux, surtout si vous l’agrandissez. Regardez bien au-dessus de la porte du jardin, tout en bas de la grande allée, on aperçoit une glycine mauve en fleur. C’est celle qui recouvre le pont japonais du jardin d’eau. Monet a placé la passerelle exactement dans le même axe que la grande allée. Et le chemin se poursuit par-dessus le pont, à travers la bambouseraie, jusqu’à l’autre extrémité du jardin d’eau.

La peinture est affaire de couleur mais aussi de composition. Cette ligne qui relie les deux jardins en est l’axe fort. Perpendiculaire à la route, elle forme une croix avec elle.

Lilla Cabot Perry

Dans la chambre de Claude Monet à Giverny, on peut voir un tableau de style impressionniste représentant une petite fille debout dans une rue bordée de fleurs. Il est signé Lilla Cabot Perry. L’artiste américaine a pris pour modèle sa fille cadette Alice, dans une des rues du village.

Dans la chambre de Claude Monet à Giverny, on peut voir un tableau de style impressionniste représentant une petite fille debout dans une rue bordée de fleurs. Il est signé Lilla Cabot Perry. L’artiste américaine a pris pour modèle sa fille cadette Alice, dans une des rues du village.

Je présume qu’il s’agit d’un cadeau de la peintre à son illustre voisin. Lilla Cabot Perry habitait la maison juste à côté de celle de Monet dans la rue de l’Amsicourt, devenue aujourd’hui rue Claude Monet. Les deux propriétés ne sont séparées que par la ruelle Leroy, une étroite venelle.

La maison des Perry se nommait Le Hameau. Sur cette photo prise dans le jardin du Hameau, on apercoit l’atelier de Perry, et, derrière, le pignon rose de l’atelier de Monet. Dans ses souvenirs, Perry raconte que Monet aimait bien faire une apparition chez elle après le repas, avant de retourner à son travail.

C’est toujours agréable d’entretenir de bonnes relations avec ses voisins. Madame Perry et Claude Monet s’entendaient à merveille, passionnés tous deux par la peinture et le jardinage. Elle est l’une des rares artistes de la colonie américaine de Giverny à être devenue intime avec Monet.

Les Perry ne résidaient pas toute l’année à Giverny, mais ils y ont passé dix étés entre 1889 et 1909.

Lilla Cabot Perry était issue de l’élite culturelle de Boston. A 36 ans, elle décide de se mettre à la peinture. Elle étudie aux Etats-Unis, puis en Europe, et se révèle si douée qu’elle devient peintre professionnelle.

Lors d’un séjour à Paris, elle découvre un tableau de Monet dans une galerie. C’est une révélation qui va changer sa vie. Voilà comment elle veut peindre ! Elle se met en quête de l’artiste, le rencontre à Giverny et sympathise avec lui. C’est le début d’une longue amitié.

Perry fait partie de ces peintres qui sont considérés plus ou moins comme des élèves de Monet. Monet ne voulait pas d’élèves, pensant que chacun devait trouver sa propre voie en art, mais il lui arrivait de donner son avis sur les toiles en cours. Perry, Breck ou Blanche Hoschedé ont été très profondément influencés par sa manière.

Perry a beaucoup oeuvré pour faire acheter des Monet par les collectionneurs américains. Elle a écrit sans relâche à ses amis de la bonne société bostonienne pour les encourager à en acquérir ; ils étaient alors à un prix très abordable, 500 dollars. Les descendants des relations mondaines de Perry lui doivent une jolie chandelle.

Le bal du 14 juillet

J’étais venue juste pour faire quelques photos au coucher du soleil.

J’étais venue juste pour faire quelques photos au coucher du soleil.

Et puis, dès l’entrée dans le jardin public où le bal du 14 juillet était organisé, je me suis laissé emporter par l’ambiance festive et détendue, et je suis restée jusqu’à la fin.

Il y avait des ballons bleu blanc rouge accrochés aux grilles, des guirlandes et des lampions.

Sur la scène installée au pied de la tour des Archives, à l’emplacement du jeu d’échec dont on avait à peine repoussé les pièces dans un coin, un groupe excellent jouait des standards avec sincérité.

Sur la piste, des couples de danseurs tourbillonnaient dans un style impeccable. D’autres plus maladroits regardaient leurs pieds. Une petite fille en robe de tulle courait après un ballon.

La tour des Archives, heureuse d’être de la fête, prêtait son gros ventre à la projection de lumières. Tout en haut, une brise agitait les drapeaux et les faisait flotter en rythme avec beaucoup d’à propos. Le mur d’enceinte et les bâtiments autour du jardin créaient un espace intime sur lequel tombait la nuit.

Il faisait agréablement doux, une petite bulle d’été qui venait tout juste d’arriver alors qu’on n’y croyait plus. On savourait ce temps suspendu, ce petit miracle d’harmonie urbaine, sans oser respirer trop fort de peur qu’il ne s’envole.

– Vous reviendrez l’année prochaine ? a demandé quelqu’un dans le public.

Même avant, j’espère.

Feu d’artifice

« D’éblouissants feux d’artifice allaient mêler aux étoiles leurs panaches de feu ».

C’est du Maupassant. C’est beau, cette petite citation, n’est-ce pas ? Il n’y a pas un mot à changer pour décrire le spectacle pyrotechnique d’hier soir, tiré sous un ciel enfin dégagé.

Guy de Maupassant, écrivain haut-normand, critique d’art, a été un grand ami et admirateur de Monet.

Rien de nouveau sous les étoiles, donc, tous les 14 juillet. Pour changer un peu de point de vue, je suis montée sur la colline Saint-Michel.

L’escalade avec le matériel photo dans la pénombre s’est avérée un peu dangereuse, mais le paysage était à la hauteur, si j’ose dire. La nuit tombait sur la vallée de la Seine, la ville de Vernon brillait déjà de toutes ses lumières. De là-haut, le château des Tourelles ressemblait plus que jamais à la Bastille. Un endroit rêvé pour tirer un feu d’artifice, d’autant plus qu’on peut aussi l’admirer depuis le pont ou de l’autre berge de la Seine, et qu’on profite alors des reflets.

Mais pourquoi faut-il qu’à chaque fois la musique pleine de feu et de panache de la Guerre des Etoiles vienne se mêler aux éblouissants feux d’artifice ?

Vulcain

Avez-vous deviné de quoi il s’agit ? Certains objets technologiques sont beaux comme des oeuvres d’art. Vu de près, celui-ci ressemble à une sculpture non figurative, où l’artiste aurait voulu exprimer, disons, des destins qui s’entrecroisent, la linéarité de certains parcours, les méandres que font d’autres vies… On est tenté, comme dans les jeux pour enfants, de suivre tous ces fils et de relier le chien à son os, le chat à la souris et la souris au fromage.

Avez-vous deviné de quoi il s’agit ? Certains objets technologiques sont beaux comme des oeuvres d’art. Vu de près, celui-ci ressemble à une sculpture non figurative, où l’artiste aurait voulu exprimer, disons, des destins qui s’entrecroisent, la linéarité de certains parcours, les méandres que font d’autres vies… On est tenté, comme dans les jeux pour enfants, de suivre tous ces fils et de relier le chien à son os, le chat à la souris et la souris au fromage.

On peut toujours plaquer de l’interprétation sur n’importe quoi. Dans toute analyse d’oeuvre, dès qu’on cesse de décrire pour essayer de donner du sens, le terrain devient glissant. L’interprétation n’est qu’une proposition, une piste, une suggestion.

Rien de tel ici puisque l’intention n’a rien d’esthétique, mais qu’elle est purement technique. Ce bel objet est un moteur d’essai Vulcain, fabriqué à Vernon, qui sert à expédier hors de l’atmosphère la fusée Ariane 5.

Les petits fils soigneusement fixés sont des capteurs pour mesurer (entre autre ?) la température du divergent.

Vous vous demandez ce qu’est le divergent ? L’ingénieur qui tenait compagnie au moteur exposé hier sur la place de Gaulle à Vernon a été d’une patience remarquable. Je m’étais juré de m’accrocher pour comprendre enfin quelque chose à Vulcain et Ariane, et je l’ai interrompu chaque fois que je ne suivais pas.

Réponse : le divergent, c’est cette sorte de cloche bourrelée d’où les gaz sortent à une vitesse extrêmement grande (4000 m/seconde, je n’arrive même pas à imaginer).

C’était une aubaine que quelqu’un soit là pour expliquer aux badauds de mon espèce, qui ne se bousculaient pas vu le temps. Sur la maquette d’Ariane, il m’a montré les deux moteurs qui fonctionnent avec du carburant en ol (du propergol, si ça vous cause) et qui servent à décoller, parce que Vulcain tout seul, le pauvre, il n’y arriverait pas. Il m’a aussi fait voir la place énorme occupée par les combustibles dans la fusée – presque toute la place, en fait – et le moteur plus petit qui sert à la fin du vol ; enfin il m’a décrit le circuit fait par l’hydrogène liquide, à la fois pour refroidir ce fameux divergent et pour brûler au contact de l’oxygène.

J’étais contente d’écouter le guide, pour une fois. D’expérimenter ce qui se passe dans la tête de la personne qui se fait expliquer quelque chose.

Au fil des explications, je me sentais plus proche de ces hommes et ces femmes qui relèvent des milliers de défis techniques pour rendre possible cette prouesse d’aller placer des satellites là-haut, en orbite.

Je suivais l’hydrogène liquide ultra froid qui circulait dans les tuyaux, qui brûlait au contact de l’oxygène, qui devenait du gaz, qui passait le mur du son et atteignait des vitesses incroyables.

Et je me sentais un tout petit peu devenir cette fusée Ariane qui décolle, qui largue progressivement des étages, et qui s’arrache enfin à l’attraction terrestre pour aller danser dans la grande nuit des étoiles.

Pinson

Permettez-moi de vous présenter Boubou. Ce petit pinson est la voix des Jardins de Monet, leur fond sonore mélodieux et enthousiaste. Il aime se percher sur les arceaux fleuris de la Grande Allée pour se lancer dans d’ébouriffantes improvisations.

Permettez-moi de vous présenter Boubou. Ce petit pinson est la voix des Jardins de Monet, leur fond sonore mélodieux et enthousiaste. Il aime se percher sur les arceaux fleuris de la Grande Allée pour se lancer dans d’ébouriffantes improvisations.

Le dénommé Boubou a vraisemblablement de multiples incarnations, avec des houpettes plus ou moins marquées ou des plumes plus ou moins jaunes. Mais comme il ne se laisse pas approcher d’assez près pour qu’on perçoive ce genre de détails, on feint de croire à son unicité. Bref, Boubou est la mascotte de la caisse des Groupes.

Les jardins de Monet ont une entrée réservée aux groupes de touristes, tout en bas du clos normand. Les moments d’intense fréquentation y alternent avec des minutes de calme plat. Entre deux arrivées massives d’humains, Boubou ne manque jamais de venir sautiller sur les pavés, à la recherche de mies de pain.

Comment reconnaître un Pinson ? Les pinsons ont un gros bec de granivores (tandis que les insectivores ont généralement un bec plus fin). Ils ont un ventre rose qui pourrait les faire confondre avec les bouvreuils, mais ces derniers ont la tête noire. Le pinson, lui, préfère enfiler une cagoule grise. Ses ailes sont ornées de plumes blanches, noires et jaunes. Ce sont ces couleurs que l’on retrouve chez la femelle. Madame n’aime pas le rose, allez savoir pourquoi.