Les Japonais à Giverny

Costume bleu marine et talkie-walkie : c’est la panoplie des gardiens de la maison de Claude Monet à Giverny. Postés à l’entrée de la maison, ils veillent à ce que chacun respecte le sens de la visite. On voudrait commencer par le plus beau, la salle à manger et la cuisine, à droite de l’entrée, ils vous aiguillent poliment mais fermement vers la gauche.

Costume bleu marine et talkie-walkie : c’est la panoplie des gardiens de la maison de Claude Monet à Giverny. Postés à l’entrée de la maison, ils veillent à ce que chacun respecte le sens de la visite. On voudrait commencer par le plus beau, la salle à manger et la cuisine, à droite de l’entrée, ils vous aiguillent poliment mais fermement vers la gauche.

Conversation surprise ce matin entre deux gardiens :

– « Comment tu dis s’il vous plaît en japonais ?

– Kudasai.

– Koshira c’est quoi ?

– Par ici.

– Kudasai alors, tu es sûr ? Parce que c’est bien gentil mais si tu leur dis kudasai et qu’on dit pas comme ça, ils peuvent se dire ils pourraient être plus polis ! »

Voilà les questions qu’on se pose quand on est gardien à Giverny. Car les touristes venus du Japon sont nombreux. Il n’y a qu’eux pour s’arrêter longuement devant toutes les estampes, émerveillés de leur beauté et de leur profusion (je suppose !). Dans le jardin, ils flashent sur les azalées, sur des plantes étranges qu’on n’aurait pas remarquées sans eux.

J’aime les Japonais à Giverny. Ils arrivent le plus souvent en groupe. La plupart ne parlent pas un mot d’européen. On voudrait se parler mais on n’essaie même pas, on se sourit. C’est frustrant de ne pas pouvoir communiquer. J’aimerais tant savoir ce qu’ils pensent de ce japonisme à l’européenne, sauce 19e siècle. Sont-ils surpris ? Amusés ? Flattés ? Agacés ?

Ami lecteur japonais, je serais très honorée d’un commentaire de ta part dans ce modeste blog.

Sayonara !

L’atelier de Monet

Si je vous dis 3-0, qu’est-ce que ça vous évoque ? Tous les Français de plus de 6 ans répondront sans hésiter « France-Brésil 98 ! » Deux coupes du monde plus tard, on voudrait tant revivre ces instants de liesse…

Si je vous dis 3-0, qu’est-ce que ça vous évoque ? Tous les Français de plus de 6 ans répondront sans hésiter « France-Brésil 98 ! » Deux coupes du monde plus tard, on voudrait tant revivre ces instants de liesse…

Mais non, le football n’a pas grand chose à faire dans un blog consacré à Claude Monet et Giverny.

3, c’est le nombre d’ateliers dont disposait Monet dans sa maison de Giverny. Et 0, c’est le nombre d’atelier qu’il prétendait avoir…

Son biographe, Daniel Wildenstein, parle d’une « mystification ». Elle remonte à 1880, quand un journaliste de la Vie Moderne, Emile Taboureux, vient interviewer Monet à Vétheuil. Lorsqu’il demande à voir l’atelier du peintre, il s’attire la réponse offensée de Monet :

« Mais je n’ai jamais eu d’atelier, moi, et je ne comprends pas qu’on s’enferme dans une chambre. Pour dessiner, oui ; pour peindre, non. » Et il s’écrie, désignant le paysage d’un grand geste : » Voilà mon atelier, à moi ! »

Evidemment, Claude Monet veut faire passer l’idée qu’il peint ce que son oeil voit, d’après nature. Mais comment un peintre pourrait-il se passer d’atelier ? Il faut entreposer les toiles commencées, et elles sont nombreuses quand Monet travaille à des séries. Il faut aussi pouvoir retoucher les tableaux, les harmoniser, finir les bords. Enfin, même s’il est avant tout paysagiste, il arrive à Monet de peindre des portraits et des natures mortes, en atelier.

Dès son arrivée à Giverny, Monet s’attribue une grange accolée à la maison pour en faire son atelier. Quelques années plus tard, c’est la construction du deuxième atelier au bout de l’allée des tilleuls, tandis que le premier est transformé en salon-galerie. Et pour finir, le projet des Grandes Décorations de l’Orangerie exige de faire bâtir un troisième atelier, encore plus grand que les précédents, avec une immense verrière zénithale.

Le peintre sans atelier en avait donc trois, et non des moindres… Mais malgré ces inévitables concessions, Monet reste bien entendu avant tout un peintre de plein air, peignant sur le motif dans le froid, la pluie ou le vent, pour représenter fidèlement l’impression visuelle de l’instant.

Monet et la musique

La musique, c’est bien beau, à condition que cela ne vous fasse pas coucher trop tard.

La musique, c’est bien beau, à condition que cela ne vous fasse pas coucher trop tard.

Je ne sais pas si Monet aurait traîné longtemps dans les rues ce soir. Il était du genre à se lever dès potron-minet pour être sur le motif avant le premier rayon du soleil. Pas facile à concilier avec des concerts tardifs, surtout lorque l’on n’est plus tout jeune et que les habitudes sont bien ancrées.

Alice raconte que pendant leur voyage à Venise, ils ont été enchantés du récital donné par la soeur de leur hôtesse, une cantatrice un peu fantasque, mais que ce concert les a fait coucher fort tard : minuit, alors qu’en général ils sont au lit avant 10 heures !

Une autre cantatrice a chanté pour Monet, l’Américaine Marguerite Namara. En 1922, elle insiste, elle veut venir à Giverny et chanter pour le maître. Une photo a immortalisé l’évènement, où l’on voit un Monet tout blanchi assis dans le grand atelier au milieu des panneaux des Grandes Décorations, tandis qu’une jeune femme joue du piano. Monet a conservé dans ses papiers la photo dédicacée que la belle Marguerite Namara lui a offerte. « A vous… Très grand et cher maitre in the happiest recollection of my life… to have met you and to have chantait pour vous ».

Plus généralement, les Monet vont au concert à Paris, où ils séjournent pendant plusieurs jours et dorment à l’hôtel.

Ils aiment aussi écouter des enregistrements sur un phonographe à cylindre dans le salon-atelier, ou encore écouter Marthe, une des filles d’Alice, jouer du piano. Monet avait paraît-il une belle voix, et quand il était en forme, il poussait volontiers la chansonnette…

Champ de coquelicots près de Vétheuil

les jardins de Monet à Giverny.

les jardins de Monet à Giverny.

Tilleul

Parce qu’il est accommodant, on fait subir toutes sortes de misères au tilleul.

Parce qu’il est accommodant, on fait subir toutes sortes de misères au tilleul.

Dans les jardins de Monet, une petite allée ombragée passe presque inaperçue, sur la gauche de la maison. Elle fait pourtant ce qu’elle peut pour se faire remarquer, avec son « couvert de tilleuls carrément taillés » comme dit Balzac.

Alors que le reste du jardin est tout en souplesse, ces quelques tilleuls réduits à des troncs surmontés de cubes paraissent curieusement raides. Cela vous a un petit côté prouesse jardinière qui ne devait pas déplaire au maître des lieux.

C’est là que la famille de Claude Monet et d’Alice Hoschedé aimait s’installer en plein air. L’ombre du tilleul est réputée une des plus agréables qui soit.

A la floraison, le tilleul répand une odeur délicate, beaucoup plus discrète que le chèvrefeuille et la rose ancienne qui fleurissent en même temps.

Aux alentours de la fête de la musique, tous les tilleuls de Vernon sont en fleur. Il y en a plus de mille, dont 560 pour la seule avenue des Capucins, majestueuse voie qui relie le château de Bizy à la Seine. Elle est bordée de quatre rangées de tilleuls séculaires.

Vernon doit ses tilleuls au châtelain de Bizy, qui consentit à voir ses avenues passer dans le domaine public, à condition que la ville en entretienne les arbres.

Les tilleuls, voilà le luxe de la ville de Vernon. Car eux aussi sont taillés, deux fois par an, selon une forme qui rappelle le F et que l’on nomme paraît-il en berceau. Quand les feuilles poussent, les frondaisons se transforment en un véritable toit de verdure que les rayons du soleil ne traversent pas.

L’appel du 18 juin

Des messieurs en costumes sombres et porteurs de drapeaux étaient réunis ce matin en plein centre de Vernon, sur la Place de Gaulle.

Des messieurs en costumes sombres et porteurs de drapeaux étaient réunis ce matin en plein centre de Vernon, sur la Place de Gaulle.

L’endroit ne sert qu’une fois par an à la commémoration patriotique. D’habitude, les célébrations se passent plutôt dans les carrés militaires des cimetières, devant les monuments aux morts ou à la mairie. Mais il y a quelques années, chaque commune de France a reçu un exemplaire de l’appel du 18 juin du Général de Gaulle, et a été priée de l’afficher bien en vue.

Vernon avait une Place de Gaulle, place centrale où se tient le marché deux fois par semaine. Le lieu a paru tout indiqué. Le mémorial patriotique a pris place à côté de la boulangerie et du coiffeur, dans un des endroits les plus passagers de la ville. Certaines années, suivant les hasards du calendrier, les anciens combattants se retrouvent à quelques mètres des marchands de légumes, dans un irrévérencieux téléscopage du passé le plus glorieux et du présent le plus prosaïque. Mais cette année, le 18 juin tombe un dimanche et la place était libre.

Giverny n’a pas de place de Gaulle. S’il était besoin de donner des noms à de nouvelles rues, le village a bien assez de peintres à honorer. L’appel figure au mur de la mairie, où cette photo a été prise.

Meules de foin

|

|

L’air embaume le foin coupé autour de Giverny. Le temps chaud de juin favorise le séchage de l’herbe. Le calendrier des travaux agricoles reste immuable, même si l’opération est entièrement mécanisée aujourd’hui et que les meules façonnées à la fourche ont disparu.

Ces deux toiles ont été peintes par Monet au même endroit à un an d’intervalle, en 1884 et 1885.

La première, Meules à Giverny (numéro w0902 du catalogue raisonné) fait partie d’une mini série de trois tableaux sur le même thème, avec des variations de lumière : au soleil, par soleil voilé, le soir.

Monet reprend le même sujet l’année suivante dans Les Meules à Giverny (w0993), pour une nouvelle déclinaison en trois tableaux. On remarque que le temps a passé aux changements dans la végétation. Les peupliers du fond, élagués en 1884, ont repoussé.

Mais le détail le plus intéressant, c’est l’apparition de personnages dans la gauche du tableau. On dirait que Monet a trouvé que quelque chose manquait dans les toiles des 1884. Les arbres ne suffisent pas à donner l’échelle pour permettre à l’oeil d’évaluer la taille réelle des meules. Cette fois, les silhouettes minuscules de plusieurs membres de sa famille (Alice, Germaine, Jean-Pierre et Michel), font ressortir le gigantisme des tas de foin. D’autant plus que Monet triche un peu en plaçant les personnages à mi-chemin entre les deux meules, et non pas au premier plan.

Les jardins de Miserey

Qu’est-ce qui nous attend dans l’au-delà ? L’enfer, le purgatoire ou le paradis ? Au soir de leur vie, les propriétaires du château de Miserey, dans l’Eure, ont créé un jardin unique en son genre sur ce thème d’inspiration religieuse.

Qu’est-ce qui nous attend dans l’au-delà ? L’enfer, le purgatoire ou le paradis ? Au soir de leur vie, les propriétaires du château de Miserey, dans l’Eure, ont créé un jardin unique en son genre sur ce thème d’inspiration religieuse.

L’enfer et ses souffrances sont symbolisés par des plantes qui brûlent et qui piquent. Sous la conduite de la maîtresse des lieux, on découvre une collection stupéfiante de ce que la Création compte de ronces, d’épineux et de plantes urticantes, agrémentée de feuillages couleurs de feu. Quelques roses aussi, mais dangereusement bardées d’aiguillons.

Quelle douceur ensuite dans l’autre moitié du jardin, qui symbolise l’eden ! Là les roses n’ont pas d’épine, les fleurs aux pétales blancs ou en forme d’étoiles embaument. Est-ce une illusion ? Certaines sentent la pomme. Le serpent se tient dressé, sous la forme d’un buis taillé. Des pavots, des tabacs et des soucis l’entourent…

Entre ces deux parties, le purgatoire fait transition sous la forme d’une haie d’ifs.

Miserey se trouve à une petite demi-heure de route de Giverny en direction d’Evreux. La visite guidée, vivement recommandée, a lieu tous les dimanches après-midi à 15h30 jusqu’au 15 août, puis le jardin ferme pour trois semaines.

Boîte aux lettres

Une idée à prendre si une boîte aux lettres de la Poste orne votre mur : elle devient très romantique encadrée par un rosier rouge grimpant. On imagine aussitôt des lettres enflammées et parfumées…

Une idée à prendre si une boîte aux lettres de la Poste orne votre mur : elle devient très romantique encadrée par un rosier rouge grimpant. On imagine aussitôt des lettres enflammées et parfumées…

Cette boîte est la plus proche de la maison de Monet à Giverny. Etait-elle déjà là quand Alice entretenait une correspondance quotidienne avec Claude, pendant ses longues campagnes de peinture ?

Aujourd’hui les lettres postées dans cette boîte ne portent pas le cachet de Giverny, elles sont oblitérées au bureau voisin de Gasny, dont la flamme est à l’effigie de Claude Monet.

Photos des jardins de Monet

Quel est donc ce sortilège ? Une fièvre photographique saisit les visiteurs de Giverny.

Quel est donc ce sortilège ? Une fièvre photographique saisit les visiteurs de Giverny.

Aux endroits stratégiques, il est presque impossible de résister, on se sent obligé de faire la même photo que tout le monde. Au bout du bassin, la vue sur le pont japonais de l’autre côté provoque parfois de mini bouchons.

Sans appareil photo à disposition, la visite des jardins ne prendrait guère plus d’une demi-heure. Mais il est prudent de prévoir deux à trois fois plus de temps si l’on envisage de faire « quelques photos ».

Tout attire l’objectif : des fleurs encore plus belles que dans les catalogues, des allées débordantes de couleurs, des perspectives, des reflets… Chacun se sent soudainement une âme d’artiste. Ceux qui maîtrisent la peinture sortent leurs aquarelles, les autres travaillent lumière et cadrage avec leur appareil photo.

La conscience de vivre un instant aussi extraordinaire que fugace saisit le visiteur. Sans y penser, il s’attache à retenir une impression. Monet aussi voulait rendre l’instantanéité, comme s’il ressentait une urgence face au temps qui passe.

Femme à l’ombrelle

Dans les jardins de Giverny, un jour de grand soleil. Au fil des allées, on aperçoit quelques parapluies ouverts. Un petit coup d'oeil : c'est toujours une dame japonaise qui se protège ainsi des ardeurs du soleil. Ce geste ne lui paraît pas, comme à nous, vaguement ridicule, mais au contraire parfaitement adapté à la situation.

Dans les jardins de Giverny, un jour de grand soleil. Au fil des allées, on aperçoit quelques parapluies ouverts. Un petit coup d'oeil : c'est toujours une dame japonaise qui se protège ainsi des ardeurs du soleil. Ce geste ne lui paraît pas, comme à nous, vaguement ridicule, mais au contraire parfaitement adapté à la situation.

Les Japonaises n'ont pas perdu comme nous l'habitude féminine de l'ombrelle. Camille apparaît plus gracieuse que jamais quand Monet la peint en 1875 avec cet accessoire si prisé alors.

Le visage très doux, esquissé de quelques coups de pinceaux, se devine derrière un léger voile qui flotte au vent, tandis que la silhouette de Camille se détache à contre-jour dans une atmosphère bleutée.

Sa femme, son fils, une journée de beau temps dans la nature : Monet semble avoir résumé tout son bonheur d'Argenteuil, mis en valeur par le cadrage en contre-plongée.

Estampes japonaises

Une des surprises que la maison de Monet réserve au visiteur, c’est la décoration des murs. Là où il s’attendrait à un accrochage de toiles du peintre, il découvre une extraordinaire collection d’estampes japonaises.

Une des surprises que la maison de Monet réserve au visiteur, c’est la décoration des murs. Là où il s’attendrait à un accrochage de toiles du peintre, il découvre une extraordinaire collection d’estampes japonaises.

Extraordinaire par son ampleur, 231 gravures, et par le goût très sûr de Monet. Son choix s’est porté sur les meilleurs artistes, Utamaro, Hokusai, Hiroshige, dont les oeuvres constituent plus de la moitié de la collection.

Monet n’était pas le seul à aimer les estampes japonaises en France, puisqu’un marchand parisien, Tadamasa Hayashi, en a importé très précisément 156487 en onze ans.

La collection de van Gogh est exposée au musée Vincent van Gogh d’Amsterdam. Celle d’Auguste Rodin se trouve au musée Rodin à Paris.

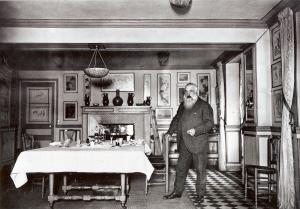

Comme on l’aperçoit sur cette photo prise dans la salle à manger de Giverny, Monet a opté pour un accrochage très serré. Les murs sont recouverts d’estampes, dont les teintes bleutées ressortent à merveille sur le jaune des murs.

Les gravures japonaises ont envahi plusieurs pièces de la maison : salle à manger et salon bleu, escalier, chambre d’Alice, cabinets de toilette… Deux exceptions notoires, l’atelier-salon, où Monet s’entourait de ses propres oeuvres de différentes époques, et sa chambre à coucher, où il aimait avoir autour de lui les toiles et les esquisses offertes par ses amis, Pissarro, Sisley, Boudin, Renoir, Berthe Morisot, Manet, Cézanne, Delacroix…

Une partie de cette collection personnelle impressionniste est conservée aujourd’hui au musée Marmottan-Monet à Paris. L’hiver prochain, on pourra y voir exposées les estampes de Giverny, au côté des oeuvres de Monet et de ses amis. D’intéressants rapprochements en perspective.

Escourgeon

On dirait un juron du capitaine Haddock : « Bachibouzouk ! Moule à gaufres ! Escourgeon ! »

On dirait un juron du capitaine Haddock : « Bachibouzouk ! Moule à gaufres ! Escourgeon ! »

Pourtant l’escourgeon n’a rien d’une quelconque sorte de courge. C’est l’autre nom de l’orge d’hiver, qui mûrit en ce moment aux alentours de Giverny.

On en fait de l’aliment pour le bétail, il entre aussi dans la composition de la bière.

L’escourgeon n’est pas sans rappeler d’autres céréales, notamment le froment. Il s’en distingue par ses longues barbes qui accrochent merveilleusement la lumière. En plein soleil, un champ d’escourgeon est capable de miroiter comme de l’eau.

Giverny, site classé

Le panneau orne fièrement la porte de la mairie : »Giverny Claude Monet Site classé Patrimoine national ».

Le panneau orne fièrement la porte de la mairie : »Giverny Claude Monet Site classé Patrimoine national ».

Le classement des sites naturels est moins connu que celui des monuments historiques, et pourtant la loi qui protège les paysages – entre autres – date du 21 avril 1906. Elle fête son centenaire cette année, en toute discrétion.

C’est en toute discrétion aussi que le panneau du classement a été placé à la mairie, à l’écart des flux touristiques. Mais il fallait bien le mettre quelque part.

La zone protégée depuis 1985 couvre un secteur qui s’étend sur plusieurs communes autour de la Fondation Monet. Les générations futures auront peut-être encore le loisir d’admirer les paysages qui ont inspiré le maître de l’impressionnisme.

Le classement d’un site comme celui de Giverny ne pose pas question, il va de soi. Mais parfois, l’inscription porte sur des objets beaucoup plus limités : un arbre, un cimetière.

Est-ce dû à un patrimoine régional exceptionnel, comme le proclame la Direction Régionale de l’Environnement de Haute-Normandie ? L’Eure est la championne de France du classement, avec 261 sites et monuments naturels protégés.

Dans un zèle qui les honore, les fonctionnaires du début du 20e siècle se sont empressés d’inscrire de nombreux arbres remarquables du département, parmi lesquels les ifs pluricentenaires des cimetières. Cette frénésie de classement a cessé après la guerre.

Aujourd’hui, on cherche à protéger de vastes zones naturelles et cohérentes. Les projets sont moins nombreux, mais plus ambitieux.

Rosier grimpant

Une harmonie de fin de printemps règne en ce moment à Giverny. Le jardin fleuri qui s’étend devant la maison de Monet est éblouissant de couleurs.

Une harmonie de fin de printemps règne en ce moment à Giverny. Le jardin fleuri qui s’étend devant la maison de Monet est éblouissant de couleurs.

Les rosiers grimpants savamment taillés et conduits en arbres, en arceaux, en tonnelles, en haies, déversent leur pluie de fleurs, en écho aux pivoines, leurs cousines des plates-bandes.

Les supports des clématites maintenant défleuries s’illuminent à nouveau de la floraison des roses.

Les variétés sont choisies pour s’échelonner. Alors que certaines resplendissent, d’autres, couvertes de rangs serrés de boutons, promettent des délices futures.

C’est une des caractéristiques du jardin de Monet. Le coeur tressaille devant le spectacle qui constitue le clou du moment, la glycine au-dessus du pont japonais, l’allée des iris, les rideaux de clématites, les rosiers-arbres… Mais en même temps, on a toujours l’impression d’arriver trop tôt ou trop tard pour quelque chose.

Le goût de la collection propre à Monet devient une nécessité pour donner à voir tout au long des sept mois d’ouverture. Si bien que pour admirer toutes les roses, ou tous les iris, il faudrait venir chaque semaine tout au long de leur période de floraison.

La Grande Allée début juin 2006

Juin est le mois des roses, et d’habitude les arceaux qui surplombent la grande allée du jardin de Monet se recouvrent de fleurs, dans une explosion de couleurs du meilleur effet.

Juin est le mois des roses, et d’habitude les arceaux qui surplombent la grande allée du jardin de Monet se recouvrent de fleurs, dans une explosion de couleurs du meilleur effet.

Que s’est-il passé cette année ? Les rosiers grimpants ont l’air malades. Ils peinent à s’étirer le long des arceaux. On aperçoit, tout au bout de l’allée, une maigre floraison.

Heureusement, le clos normand ne manque pas de rosiers en pleine forme et très en beauté en ce moment.

Dans les plates-bandes de la grande allée, quelques nouveautés : pivoines, bleuets, campanules, et les capucines encore petites mais prêtes à s’élancer à l’assaut de l’allée.

Champ de coquelicots

Etonnant destin que celui du coquelicot : de mauvaise herbe, de fleur des champs indésirable, le voici devenu icône. Il a suffi pour cela de quelques coups du pinceau magique de Monet.

Etonnant destin que celui du coquelicot : de mauvaise herbe, de fleur des champs indésirable, le voici devenu icône. Il a suffi pour cela de quelques coups du pinceau magique de Monet.

Cette photo a été prise dans le pré qui borde le musée d’art américain de Giverny.

Le MAAG organise des ateliers de peinture, et la prairie fleurie est l’un des sujets favoris des élèves. Bleuets et coquelicots s’y poussent du col, en petites touches de couleur pure au milieu du vert.

Mais les fleurs n’ont plus rien de sauvage. Partout les herbicides ont fait disparaître les champs de blé envahis de coquelicots. Pour recréer le spectacle des étendues de coquelicots chères à Monet, il a fallu les semer.

D Day

C’est un jour très spécial aujourd’hui. Pourquoi ? Nous sommes le 6 juin, voyons ! Oui, bien sûr, c’est l’anniversaire du Débarquement, mais cela se passait près de vingt ans après que Monet eut quitté ce monde. On n’avait pas encore inventé les régions, on ne parlait pas encore de fusionner Haute et Basse-Normandie et encore moins de faire du 6 juin le Normandy Day.

C’est un jour très spécial aujourd’hui. Pourquoi ? Nous sommes le 6 juin, voyons ! Oui, bien sûr, c’est l’anniversaire du Débarquement, mais cela se passait près de vingt ans après que Monet eut quitté ce monde. On n’avait pas encore inventé les régions, on ne parlait pas encore de fusionner Haute et Basse-Normandie et encore moins de faire du 6 juin le Normandy Day.

Oui, je sais, nous sommes le 6/6/06, mais ma devinette n’a rien de diabolique. Vous donnez votre langue au chat ?

Eh bien, regardez votre agenda, c’est la Saint-Claude ! L’évêque de Besançon fait parfois date commune avec Norbert. Qu’à cela ne tienne. C’est en tout cas le 6 juin qu’Alice sortait la belle vaisselle à Giverny pour la fête de son époux. Ce jour-là, on mettait les petits plats dans les grands pour une cuisine encore plus raffinée qu’à l’ordinaire… Bonne fête Claude !

Et comme une fête peut en cacher une autre, voici « La fête d’Argenteuil » peinte en 1872 par Monet. Cette fête se tenait chaque année de l’Ascension à la Pentecôte.

Peindre Giverny

A en juger par la forte participation des peintres hier à Giverny, le cru 2006 de la fête de la peinture dans l’Eure a été un succès.

A en juger par la forte participation des peintres hier à Giverny, le cru 2006 de la fête de la peinture dans l’Eure a été un succès.

Les artistes étaient regroupés près de l’hôtel Baudy, un peu à l’écart de la Fondation Monet. Il fallait donc avoir la curiosité de se promener un peu dans le village pour les voir. Quelques pas récompensés par l’intérêt de découvrir des artistes de talent en pleine création.

Beaucoup de visiteurs n’en auront sans doute pas eu le temps, l’entrée aux jardins de Monet demandant une bonne dose de patience.

Il a fait beau et chaud, une clémence météorologique dont nous avions perdu l’habitude ces dernières semaines. Comme c’était la Pentecôte, plusieurs milliers de Franciliens et de Normands ont eu la même bonne idée : aller visiter les jardins de Monet. Le dimanche de Pentecôte se dispute chaque année avec celui de la fête des mères le privilège du record d’affluence des particuliers. Je crois bien qu’il a gagné cette fois-ci.

Fête de la peinture

On connaissait la Fête de la Musique, les Journées du Patrimoine… L’Eure espère rencontrer le même succès en lançant la Fête de la Peinture.

On connaissait la Fête de la Musique, les Journées du Patrimoine… L’Eure espère rencontrer le même succès en lançant la Fête de la Peinture.

Dans tout le département, aujourd’hui, on sort les chevalets et les cartons à dessin. Chacun est invité à manier les couleurs sous les yeux des passants. Le communiqué de presse officiel en attend « un jaillissement créatif » et un support à des échanges entre les individus.

On en est à la deuxième édition et j’espère que cette initiative aura du succès. Que, pourquoi pas, elle sera imitée ailleurs.

Il y a quelques années, Vernon organisait une manifestation intitulée « Je peins Vernon ». C’était un concours de peinture sur un week-end, avec jury, remise des prix et vente aux enchères.

De nombreuses villes proposent ce genre de concours, destinés aux bons amateurs et aux professionnels. C’est un plaisir de voir des dizaines de peintres investir la ville, d’assister à la naissance d’une oeuvre. Il en résulte de très agréables expositions qui permettent d’admirer des lieux familiers transfigurés par les pinceaux.

Le Conseil Général saura-t-il insuffler un élan festif à la manifestation ? C’est surtout là que réside le risque de flop, car ce ne sont pas les peintres du dimanche et de tous les jours de la semaine qui manquent. Comme pour la fête de la musique, il faut maintenant que chacun s’empare de l’opportunité et recrée l’évènement à titre individuel. En espérant que le soleil brillera.

Peindre une vache

Bien que Normand, Monet a peint très peu de vaches. Celle-ci est un détail du tableau « Cour de ferme en Normandie » exécuté à ses tout débuts, en 1862 ou 63. Il porte le numéro 16 du catalogue raisonné.

Bien que Normand, Monet a peint très peu de vaches. Celle-ci est un détail du tableau « Cour de ferme en Normandie » exécuté à ses tout débuts, en 1862 ou 63. Il porte le numéro 16 du catalogue raisonné.

La vache est pourtant un des thèmes favoris d’Eugène Boudin, le premier « maître » de Monet. Le musée Malraux du Havre a la chance de posséder le fond d’atelier de Boudin. En plus d’innombrables marines et ciels admirables, des dizaines d’études de vaches sont accrochées côte à côte en haut de l’escalier de la mezzanine, une vision réellement saisissante.

Monet a bien essayé de faire comme Boudin. Mais sa désaffection pour un des emblèmes régionaux provient d’un défaut majeur du modèle : il bouge. Avec beaucoup d’humour, Monet a raconté l’anecdote suivante au journaliste du Temps :

« Un bel après-midi, je travaillais aux environs du Havre dans une ferme. Une vache pâturait dans un pré : l’idée me vint de dessiner la bonne bête. Mais la bonne bête était capricieuse, et, à chaque instant, se déplaçait. Mon chevalet d’une main, ma sellette de l’autre, je la suivais pour retrouver tant bien que mal mon point de vue. Mon manège devait être fort drôle car un grand éclat de rire derrière moi retentit. Je me retourne et je vois un colosse qui pouffe. Mais le colosse était un bon diable. « Attendez, me dit-il, que je vous aide ». Et le colosse, à grandes enjambées, rejoint la vache et, l’empoignant par les cornes, veut la contraindre à poser. La vache, qui n’en avait pas l’habitude, se rebiffe. C’est à mon tour, cette fois, d’éclater. Le colosse, tout déconfit, lâche la bête et vient faire la causette avec moi. »

Rencontre fructueuse, puique ce ‘colosse’, un Anglais, va lui faire faire la connaissance du peintre Jongkind, son « vrai maître ».

Les orchidées de Giverny

Les collines calcaires qui s’élèvent au-dessus de Giverny et de Vernon récèlent des trésors. C’est l’endroit de la vallée de la Seine où l’on trouve le plus d’orchidées sauvages : on en a identifié 35 espèces, toutes protégées.

Les collines calcaires qui s’élèvent au-dessus de Giverny et de Vernon récèlent des trésors. C’est l’endroit de la vallée de la Seine où l’on trouve le plus d’orchidées sauvages : on en a identifié 35 espèces, toutes protégées.

Elles connaissent en ce moment leur pic de floraison. Les plus faciles à repérer sont les orchidées pyramidales, d’un rose vif et d’une forme caractéristique, qui aiment pousser en stations de plusieurs fleurs.

Celle-ci, également commune, est une orchidée pourpre. Elle peut dépasser les 80 cm.

On peut partir à leur recherche le long du chemin qui relie Vernon et Giverny, et à travers la colline. C’est un émerveillement de les observer de près, avec leurs airs de grandes dames réduites à l’état de miniatures, leurs couleurs et leurs formes sophistiquées. Le bouquet sera photographique seulement, car il est interdit de les cueillir.

Monet dans les écoles

Voilà longtemps que Monet et la pédagogie font bon ménage. L’oeuvre de Monet est tout à la fois facile à appréhender par des enfants, et source de mille déclinaisons possibles.

Voilà longtemps que Monet et la pédagogie font bon ménage. L’oeuvre de Monet est tout à la fois facile à appréhender par des enfants, et source de mille déclinaisons possibles.

En cette journée mondiale de l’enfant, musardons donc du côté des écoles près de Giverny. Vernon, la ville voisine, n’a pas d’école ni de collège ni de lycée Claude Monet, (il n’en manque pas ailleurs dans l’Eure) mais n’en rend pas moins hommage au père de l’impressionnisme pour autant.

A Vernonnet, dans le quartier de Vernon situé sur la même rive de la Seine que Giverny, la cour d’une école primaire se pare de cette magnifique fresque murale inspirée des ponts japonais de Monet.

Monet et le tabac

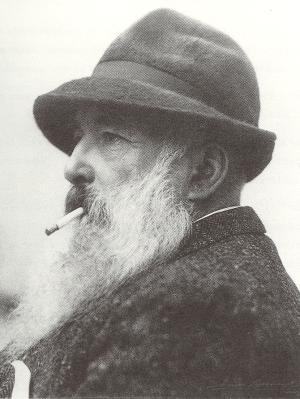

C’est la journée sans tabac. De ce point de vue, Monet n’est pas politiquement correct. Gros fumeur. Malgré cela, une belle longévité : il est mort à 86 ans d’une sclérose pulmonaire. Je ne sais pas si le tabac est la cause de cette maladie.

C’est la journée sans tabac. De ce point de vue, Monet n’est pas politiquement correct. Gros fumeur. Malgré cela, une belle longévité : il est mort à 86 ans d’une sclérose pulmonaire. Je ne sais pas si le tabac est la cause de cette maladie.

En 1872, Renoir le peint en train de fumer la pipe, avec son journal, le tableau s’appelle « Claude Monet lisant ».

Par la suite, sur les photos, on le voit souvent une cigarette à la main. Des « Caporal rose », selon la tradition familiale.

Il n’en abandonne pas la pipe pour autant. De Bordighera, Claude Monet écrit à Alice, en prévision de son prochain retour, de lui préparer du champagne, des morilles, « et quelle bonne pipe je fumerai sur le divan de l’atelier ! Je me réjouis d’avance. »

Si nous voulons être conformes à la réalité historique, il faut nous imaginer le peintre et sa maison empestant le tabac.

Monet et Sacha Guitry

En feuilletant le livre de cuisine réalisé à partir des cahiers de recettes familiales retrouvées dans la cuisine de Monet à Giverny, j’ai été tentée par la « palette de porc à la Sacha ».

En feuilletant le livre de cuisine réalisé à partir des cahiers de recettes familiales retrouvées dans la cuisine de Monet à Giverny, j’ai été tentée par la « palette de porc à la Sacha ».

Il s’agit de Sacha Guitry, dont les parents étaient déjà amis de Monet. L’humoriste n’était qu’un jeune homme quand Monet entrait dans le 3e âge. Mais ils semblent avoir eu une belle complicité, notamment grâce à leur passion commune pour la photographie.

On sait peu que Monet a fait installer une chambre noire à Giverny, près de son deuxième atelier. Il était ami de Nadar, qui a fait de très beaux portraits de Monet et d’Alice.

Sacha Guitry a lui aussi pris Monet en photo dans son jardin. Mieux : il l’a filmé en train de peindre, gratifiant la postérité d’un document unique.

La palette de porc à la Sacha ne rappelle en rien le ton spirituel de son auteur. Pas l’ombre d’un trait d’humour, la cuisine est une affaire sérieuse. La recette tient en quelques lignes :

« Mettre la palette à cuire dans de l’eau froide. Quand elle bout, on met les choux, les pommes de terre. Laissez cuire 2 heures, ajoutez le saucisson. Laissez cuire 1/2 heure et servez. » Avouez que ça a l’air simple.

Il a beau faire frais pour la saison, le chou et le saucisson font de cette recette un plat d’hiver. J’ai fait encore plus simple : j’ai mis la palette dans une terrine avec du bouillon, et je l’ai laissée cuire toute la matinée à four doux. En refroidissant, le bouillon a pris en gelée comme un aspic. Délicieux.

Commentaires récents