Des bouquets dans les pelouses

C’est un coup d’oeil éphémère, ces bouquets de narcisses, de jonquilles et de tulipes dans les pelouses qui s’étendent devant la maison de Monet.

C’est un coup d’oeil éphémère, ces bouquets de narcisses, de jonquilles et de tulipes dans les pelouses qui s’étendent devant la maison de Monet.

L’effet dure une dizaine de jours au tout début de la saison, à une époque où les fleurs les plus précoces ouvrent le bal.

Ailleurs, c’est encore l’attente et la promesse.

Mais devant les pelouses, on rêve déjà aux ilôts de nymphéas qui s’épanouieront bientôt selon la même disposition sur le bassin de Giverny.

La photo a été prise il y a quelques jours, et déjà le jardin a changé.

Les tulipes s’ouvrent partout, dans un déploiement de couleurs tapageuses ou tendres digne du jardin d’un peintre horticulteur.

Bientôt des toilettes

A l’heure de la floraison des cerisiers fleurs sur le parking du musée, voici l’état d’avancement du chantier des futures toilettes publiques de Giverny.

A l’heure de la floraison des cerisiers fleurs sur le parking du musée, voici l’état d’avancement du chantier des futures toilettes publiques de Giverny.

On en est à la charpente, l’air résonne de coups de marteau.

La livraison devrait intervenir vers le milieu de saison, et après 33 ans d’attente on espère que l’inauguration sera à la hauteur de l’évènement !

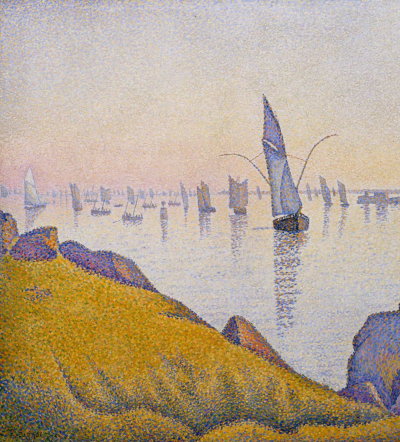

Signac, les couleurs de l’eau

Paul Signac, Concarneau, calme du soir, opus 220 Allegro maestoso (détail) 1891, huile sur toile, New York, The Metropolitan Museum of Art

Paul Signac, Concarneau, calme du soir, opus 220 Allegro maestoso (détail) 1891, huile sur toile, New York, The Metropolitan Museum of Art

Le musée des impressionnismes Giverny débute sa saison avec une exposition très attendue : « Signac, les couleurs de l’eau » (jusqu’au 2 juillet 2013).

A travers 130 oeuvres, cette expo évènement parcourt toute la production de Paul Signac, de ses années de jeunesse jusqu’à sa mort, sur le thème de l’eau, une thématique qui est aussi celle de l’édition 2013 du Festival Normandie Impressionniste.

Pourquoi aller voir cette exposition ? Parce que c’est une sorte d’expo Signac idéale, signée Marina Ferretti. Depuis qu’elle a été nommée directrice scientifique du Musée des impressionnismes Giverny en 2009, Marina a en tête cette échéance des 150 ans de la naissance de Paul Signac en 2013. Quatre ans pour se donner le temps de rassembler les prêts, afin de réunir des toiles dont certaines n’ont plus été présentées ensemble depuis le 19e siècle.

Marina est une spécialiste de Paul Signac. Elle sait tout de son oeuvre, de sa correspondance, de sa biographie. Elle était l’amie et la collaboratrice de Françoise Cachin, petite-fille de l’artiste. Elle a su convaincre les plus grands musées, de New York à Moscou, de prêter des oeuvres pour cette exposition.

C’est donc l’occasion de redécouvrir toutes les facettes, la singularité et la richesse de ce peintre trop souvent qualifié de pointilliste, un terme qu’il récusait : « Le néo-impressionniste ne pointille pas, mais divise, » rectifiait-il.

A travers ses tableaux élaborés minutieusement et dans un esprit scientifique, ou par ses aquarelles qui saisissent l’instant dans sa fulgurance, Signac livre ses lumineuses variations sur les rivages, comme autant de pièces musicales à la subtile harmonie.

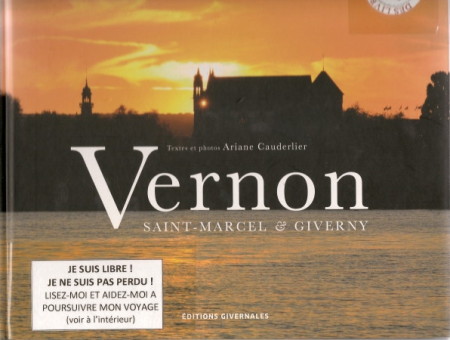

Lâcher de livre

Saviez-vous que des millions de livres se promènent à travers le monde après avoir été laissés dans une gare ou sur un banc par leur propriétaire ? Les Anglo-Saxons appellent cela le bookcrossing, en français le lâcher de livres.

Saviez-vous que des millions de livres se promènent à travers le monde après avoir été laissés dans une gare ou sur un banc par leur propriétaire ? Les Anglo-Saxons appellent cela le bookcrossing, en français le lâcher de livres.

Il ne s’agit pas simplement d’abandonner un livre lu pour en faire profiter quelqu’un d’autre et éviter d’encombrer ses étagères. Les ouvrages sont étiquetés, numérotés, de façon à ce que la personne qui va en trouver un puisse faire connaître, par l’intermédiaire d’un site internet, les aventures du livre. Avec un peu de chance, on peut suivre le voyage du volume lâché, parfois à travers les cinq continents.

La librairie de Vernon « La Compagnie des Livres » fête ses dix ans cette année. A cette occasion, les charmantes libraires qui l’animent ont eu l’idée d’organiser un bookcrossing collectif. C’est un succès : 70 personnes ont été volontaires pour faire couvrir et étiqueter un livre, avant de lui souhaiter bonne chance quelque part dans la ville.

Je n’ai pas pu résister, bien sûr, j’ai confié le titre qui m’est le plus cher à son destin. Juste avant de le lâcher le 29 mars à 8h15 dans la collégiale de Vernon (elle figure sur la couverture, et le plus gros chapitre de mon livre la concerne) je l’ai scanné avec ses étiquettes de voyageur.

Je n’ai pas l’ambition qu’il parte très loin, au contraire. J’espère qu’il va passer entre de nombreuses mains dans la ville dont il parle, et aller à la rencontre des Vernonnais qui ne le connaissent pas encore.

A travers les bambous

Voici l’aspect de la bambouseraie de Monet après le grand nettoyage de cet hiver. Les jardiniers n’ont pas chômé : ils ont éliminé tous les chaumes anciens pour ne garder que les pousses les plus jeunes. Le résultat est étonnant. Au lieu d’une masse compacte, la bambouseraie s’est transformée en une forêt claire qui n’arrête ni la vue ni la lumière.

Voici l’aspect de la bambouseraie de Monet après le grand nettoyage de cet hiver. Les jardiniers n’ont pas chômé : ils ont éliminé tous les chaumes anciens pour ne garder que les pousses les plus jeunes. Le résultat est étonnant. Au lieu d’une masse compacte, la bambouseraie s’est transformée en une forêt claire qui n’arrête ni la vue ni la lumière.

J’étais sur le point de titrer ce billet « plus de lumière », en allusion aux dernières paroles de Goethe, mais un article déjà ancien du Spiegel m’apprend que tout ça, selon les recherches d’un professeur d’Harvard, c’est du bluff. Du pipeau.

Le grand génie de la littérature allemande ne demandait pas qu’on ouvre les volets, il n’a pas eu de révélation ultime aux frontières de l’au-delà, en fait ses derniers mots, selon son domestique seul témoin de la scène, ont été pour réclamer son pot de chambre, Botschanper dans le texte.

Impensable de léguer ce message à la postérité, bien entendu. Selon le professeur Karl Guthke, l’invention de dernières paroles bien senties est un genre littéraire à part entière, de nature à favoriser le mythe, la légende.

Et Monet dans tout ça ? Nous tenons son dernier mot de Georges Clemenceau lui-même. Accouru au chevet de son ami pour assister à ses derniers instants, Clemenceau raconte qu’il lui a demandé : « Souffrez-vous ? » Et Monet, dans un souffle, lui a répondu « Non ». Et ce fut tout.

On peut regretter de ne pas avoir une belle remarque sur la qualité de la lumière à se mettre sous la dent, mais il faut remercier le Tigre d’avoir livré à la postérité cet échange qui, dans sa simplicité, sa banalité, a l’accent de la vérité.

Fourrure végétale

Gants, écharpe, manteau et bottes fourrées : c’est la tenue qui convient pour venir visiter Giverny en ce drôle de début de printemps qui se prend encore pour l’hiver.

Gants, écharpe, manteau et bottes fourrées : c’est la tenue qui convient pour venir visiter Giverny en ce drôle de début de printemps qui se prend encore pour l’hiver.

Pour ne pas se laisser surprendre par le petit vent frigorifiant, les plantes aussi s’emmitouflent.

Regardez ce magnolia qui hésite encore à défaire le zip du manteau de fourrure qui protège ses boutons.

Poilus et doux comme une peluche, ils donnent envie de les caresser.

Tout comme les pâquerettes en coussinets, ou les pensées veloutées.

Le printemps est long à venir, et le contact avec la nature nous démange.

Eternels bambous

Les bambous de Monet sont un éternel sujet de conversation parmi les visiteurs et les guides, car ils sont là depuis toujours. Plantés sous la direction du peintre, ils se sont régénérés d’eux-mêmes en produisant de nouvelles pousses chaque année. On peut donc affirmer qu’ils figurent parmi les rares végétaux encore d’origine, en compagnie des glycines et de quelques vieux arbres.

Les bambous de Monet sont un éternel sujet de conversation parmi les visiteurs et les guides, car ils sont là depuis toujours. Plantés sous la direction du peintre, ils se sont régénérés d’eux-mêmes en produisant de nouvelles pousses chaque année. On peut donc affirmer qu’ils figurent parmi les rares végétaux encore d’origine, en compagnie des glycines et de quelques vieux arbres.

Durant la période où le jardin n’était guère entretenu, les enfants de Giverny en avaient fait leur domaine, et ils se rappellent qu’ils jouaient à Tarzan dans ce qui était pour eux une jungle épatante. Voilà un souvenir qui ne prête pas au doute.

Pourtant le bruit court que les bambous de Monet ont fleuri déjà. Et comme vous ne l’ignorez pas, la floraison, épuisante, signe en général la fin de cette plante.

Alors, bambous d’origine ou bambous replantés ? Les deux paraissent inconciliables, et les avis sont tranchés.

J’ai eu le fin mot de l’histoire aujourd’hui en interrogeant un jardinier qui était déjà en poste au moment de cette fameuse floraison, car elle remonte à plus d’une décennie. Une bonne partie de la bambouseraie avait bien été perdue, se souvient-il, mais pas toute. Certains bambous – sans doute d’une autre génération – n’avaient pas fleuri. On avait pu s’en servir pour recoloniser l’espace vide de la bambouseraie, par division et replantation des rhizomes.

Voilà une réponse qui m’a fait plaisir. Une réponse apaisante, qui donne raison à tout le monde. J’aime que la concorde règne, et que rien ne vienne troubler la sérénité du jardin d’eau de Claude Monet.

Photo de la bambouseraie de Monet en mai 2009

Ouverture le 29 mars !

Les jardins de Monet ouvrent super tôt cette année : dès le vendredi 29 mars 2013, parce que c’est le week-end pascal. Le Vendredi Saint est férié dans d’autres pays, mais pas forcément le lundi de Pâques comme chez nous.

Les jardins de Monet ouvrent super tôt cette année : dès le vendredi 29 mars 2013, parce que c’est le week-end pascal. Le Vendredi Saint est férié dans d’autres pays, mais pas forcément le lundi de Pâques comme chez nous.

La photo que voici a été prise l’an dernier le 4 avril. Ces premiers jours au sortir de l’hiver ont un charme particulier qui tient à leur fraîcheur.

Côté floraison, c’est le début un peu timide avec des narcisses, des jonquilles, et l’odeur suave des mahonias.

Le temps frais s’attarde cette année, mais pour les jardiniers de Giverny, c’est plutôt une aubaine car leur crainte est de voir le printemps démarrer trop tôt, faisant fleurir les bulbes dès mars, avant l’ouverture.

Cette année pas de danger, le jardin a été soigneusement gardé au frigo par la météo. On n’attend plus que le printemps, le vrai, pour passer un peu la terre au micro-ondes. Il devrait nous servir de bien jolis amuse-bouche pour Pâques et un festin floral deux ou trois semaines plus tard, à partir de la mi-avril.

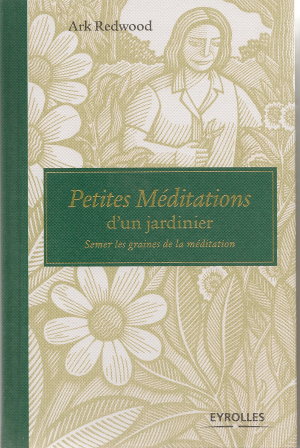

Les méditations d’un jardinier

Sous leur belle couverture toilée, les ‘Petites Méditations d’un jardinier’ ont quelque chose de net et soigné, comme un bel écrin pour un beau contenu. L’auteur, Ark Redwood, respecte le lecteur autant qu’il respecte la terre. En feuilletant le livre à la librairie, il m’a tout de suite été sympathique :

Sous leur belle couverture toilée, les ‘Petites Méditations d’un jardinier’ ont quelque chose de net et soigné, comme un bel écrin pour un beau contenu. L’auteur, Ark Redwood, respecte le lecteur autant qu’il respecte la terre. En feuilletant le livre à la librairie, il m’a tout de suite été sympathique :

Chaque année, j’attends avec impatience le mois de février, parce que c’est mon anniversaire, certes, mais aussi et surtout parce que c’est la saison du perce-neige, une fleur que j’adore : sa floraison marque le commencement de la nouvelle année au jardin.

J’avance doucement dans cette lecture qui parcourt les quatre saisons. A chaque page, je suis saisie. L’année s’ouvre sur la taille d’un arbuste, une taille « en conscience », puis se poursuit par la germination. Et voici la photosynthèse :

Si l’on me demandait quel est, selon moi, le phénomène le plus magique et mystérieux sur Terre, je répondrais sans hésiter : la photosynthèse. Cette transformation de la lumière du soleil en glucides continue d’ailleurs d’époustoufler les biologistes, et, à ce jour, personne n’est parvenu à l’expliquer entièrement. (…)

Parfois, au milieu de tout ce renouveau, par une journée claire et ensoleillée – à la mi-mars par exemple, lorsque les choses s’accélèrent – il est bon de s’arrêter quelques instants et de faire une pause dans son jardin, pour apprécier cette danse d’énergie. (…)

Prenez une feuille tendre, levez-la à la lumière et observez son réseau de veines, regardez-la capter l’énergie solaire qui arrive de toutes les directions. Rappelez-vous que la séparation apparente de cette feuille et du soleil n’est qu’une illusion. Car tout n’est qu’un. Il n’y a que la danse cosmique qui se déroule sous nos yeux. Parfois nous arrivons à laisser de côté nos préjugés et à embrasser cette idée, et une sorte de ravissement s’empare de nous.(…) »

Le lien entre la lumière et la vie… Et Claude Monet dans son jardin, captant la vibration lumineuse de la nature, dans une concentration et une communion qui devaient être bien proches de la méditation…

Le lis martagon de Sophie Peslier

Lis martagon, pastel, copyright Sophie Peslier

Voici le lis martagon plus vrai que nature que vient de terminer l’artiste Sophie Peslier, dont nous avions déjà admiré le bel iris.

Sophie Peslier a travaillé au pastel d’après une photo de lis martagon dans le jardin de Monet publiée dans givernews.com.

Les contrastes sont adoucis, les couleurs plus moelleuses.

Je suis épatée par les feuilles, par le rendu de la lumière.

C’est toute la magie des fleurs d’été qui se déploie.

Merci Sophie !

Biotropica

Il neige sur Giverny… Juste le temps qui donne envie d’aller visiter Biotropica, la grande serre zoologique ouverte depuis septembre à Val de Reuil, entre Vernon et Rouen.

Il neige sur Giverny… Juste le temps qui donne envie d’aller visiter Biotropica, la grande serre zoologique ouverte depuis septembre à Val de Reuil, entre Vernon et Rouen.

A l’entrée, on vous invite gentiment à laisser le manteau au vestiaire. C’est une précaution qui s’impose, car il fait une chaleur moite très dépaysante dans la serre, grâce à des brumisateurs et des averses artificielles.

Bien à l’abri dans cette immense verrière, des plantes tropicales assurent le décor, bananiers, caféiers, papayers… et beaucoup d’autres, étranges et inconnues.

Un parcours thématique conduit devant des cages, des aquariums, des vivariums, peuplés d’animaux choisis pour leur aspect spectaculaire et leur rôle dans l’histoire de l’évolution.

Parfois on peut même entrer dans les volières.

Trois fois par jour, le public est invité à nourrir les loriquets. Ces petits perroquets chamarrés sont friands de nectar de fleurs, qu’on leur sert dans des cuillères.

Un loriquet perché sur votre tête, trois autres accrochés à votre bras qui attendent leur tour, vous vous appliquez à ne pas renverser le précieux nectar, tout en admirant les couleurs extraordinaires de ces oiseaux, et la vitesse à laquelle le premier lape le contenu de la cuillère, sans en laisser une goutte pour les suivants. Vous vous sentez timide, maladroit, vous réalisez seulement à quel point vous aimez cette intimité avec les oiseaux.

Chaque jour de nombreuses animations sont proposées, du côté des loutres, des alligators ou des poissons… En saison, la visite se poursuit à l’extérieur. Si j’arrive à m’échapper cet été, j’irai voir le Territoire australien et le lac des Pélicans.

La gare Saint-Lazare

Quand on se trouve dans la gare Saint-Lazare, les tableaux que Monet en a fait reviennent en mémoire. Mais il n’est pas facile de dire où il s’est placé exactement pour peindre ses célèbres toiles.

L’un de mes collègues parisiens s’est forgé une conviction en enquêtant sur le passé de la gare, la toute première gare de Paris, inaugurée en 1837.

Les deux premières gares provisoires, situées près du pont de l’Europe, ont disparu. Mais ensuite, explique-t-il, le passé s’est comme fossilisé. La troisième gare a été bâtie à l’emplacement actuel entre 1842 et 1853. De taille modeste, elle a été élargie plusieurs fois par des nefs qui se sont ajoutées à gauche et à droite, sans qu’on détruise la tranche précédente.

En plein milieu, entre les voies 15 et 16, un bout de quai plus court et plus bas que les autres est inaccessible au public. Si on compare avec le tableau, il semble bien que les immeubles du fond viennent se placer au même endroit.

On peut imaginer Claude Monet en 1877, âgé de 33 ans, venant s’installer avec brosses et chevalet tout au bout de ce petit quai.

Anémones sauvages

J’ai déjà évoqué ici la surprise des visiteurs qui viennent de loin quand ils découvrent dans les jardins de Monet, cultivées avec amour, des fleurs de la plus extrême banalité chez eux : agapanthes, arums, volubilis, poussent comme du chiendent ailleurs sur la planète, et que nous nous donnions tant de mal à les cultiver ne manque pas de les étonner.

J’ai déjà évoqué ici la surprise des visiteurs qui viennent de loin quand ils découvrent dans les jardins de Monet, cultivées avec amour, des fleurs de la plus extrême banalité chez eux : agapanthes, arums, volubilis, poussent comme du chiendent ailleurs sur la planète, et que nous nous donnions tant de mal à les cultiver ne manque pas de les étonner.

Inversement, quand on aime les fleurs, c’est un émerveillement de découvrir dans la nature celles qui demandent habituellement tous nos soins.

Rencontrer des cyclamens en montagne, trouver du muguet dans les bois ou des jonquilles procure une joie particulière, comme si la nature devenait un jardin.

Nombre des visiteurs de Giverny sont sensibles à l’émotion botanique. Celle-ci intervient pour une large part dans leur bonheur d’être ailleurs. Vous rêvez de cocotiers ou de palmiers ? J’en connais d’autres qui craquent pour les anémones sauvages, la férule cousine de l’antique silphium, les prairies d’oxalis jaunes et les asphodèles.

La bambouseraie de Monet

La bambouseraie plantée par Claude Monet, captive sur son île, a subi une cure de jouvence cet hiver.

La bambouseraie plantée par Claude Monet, captive sur son île, a subi une cure de jouvence cet hiver.

Un fort éclaircissage a ouvert des perspectives nouvelles dans le jardin d’eau de Giverny.

Les visiteurs qui entraient dans le jardin en cheminant le long du Ru étaient face à un imposant mur de verdure à travers lequel on ne distinguait rien.

Ce printemps, ils pourront voir à travers les bambous jusqu’au pont japonais.

C’est le pouvoir du jardinier de modeler les opacités et les transparences.

Quant aux bambous, ils sont par nature coriaces, et si on les laisse faire, il reprendront vite le dessus.

Au printemps, la croissance des tiges qui sortent de terre est impressionnante, digne d’une époque où les plantes géantes étaient dans l’air du temps.

Photo avril 2009

La peinture à l’huile

L’une des joies d’une visite à Giverny, c’est de voir des peintres au travail. Le jardin créé par Claude Monet est fait pour être peint, et les artistes d’aujourd’hui qui viennent y exercer leurs talents lui rendent, de la pointe de leurs pinceaux, le plus bel hommage qui soit.

L’une des joies d’une visite à Giverny, c’est de voir des peintres au travail. Le jardin créé par Claude Monet est fait pour être peint, et les artistes d’aujourd’hui qui viennent y exercer leurs talents lui rendent, de la pointe de leurs pinceaux, le plus bel hommage qui soit.

Assez souvent, des visiteurs individuels s’assoient sur un banc et couvrent leur carnet d’aquarelles ou de dessins au crayon. Mais peindre sur une toile requiert un matériel plus encombrant. Pour poser son chevalet devant les massifs colorés du clos normand ou face aux nymphéas du jardin d’eau, il faut demander une autorisation à la Fondation Monet.

Les peintres accrédités arrivent peu avant la fermeture, à l’heure où les visiteurs s’en vont. Ils tirent des caddies sur lesquels leur matériel est attaché et s’installent à un endroit qu’ils ont dûment choisi pour son point de vue remarquable. Parfois original, parfois convenu, selon l’humeur.

On ne saurait résister à la tentation de jeter un coup d’oeil à leur toile. Quand on ne sait pas peindre, l’alchimie mystérieuse qui, par le biais de la vision, du cerveau et de la main, transforme un paysage en tableau est fascinante.

Mais tout de même, on ne veut pas déranger. Leur curiosité satisfaite en toute discrétion, les derniers visiteurs s’éclipsent vers la sortie, emportant cette émotion laissée par l’oeuvre en cours, par l’artiste au travail, et, peut-être plus encore, par cette puissante odeur de peinture à l’huile mêlée au parfum des fleurs. La quintessence de Giverny, tout au bout de la journée, comme un point d’orgue.

Fée des Neiges

Blanche-Neige est la fille de la Vierge et de Robin des Bois. Pas pour les frères Grimm, naturellement, mais au pays des roses, un monde parallèle qui cousine avec les contes de fées.

Blanche-Neige est la fille de la Vierge et de Robin des Bois. Pas pour les frères Grimm, naturellement, mais au pays des roses, un monde parallèle qui cousine avec les contes de fées.

Blanche-Neige, c’est le nom choisi en 1958 par l’obtenteur allemand Kordes pour ce rosier qui allait atteindre la gloire suprême, la distinction ultime, le titre de rose préférée au monde : un hommage rendu à une seule rose chaque année par la Fédération mondiale des sociétés de roses.

Plus exactement, Korbes a baptisé sa jeune beauté à la blancheur virginale Schneewittchen, soit Blanche-Neige en allemand. Pour une raison qui m’est obscure le rosier est devenu Fée des neiges en français, et Iceberg en anglais. Trois noms différents qui surfent sur sa blancheur nivéale, mais qui peuvent prêter à confusion.

A en croire les pros, Fée des Neiges, donc, a toutes les qualités de la terre.

Elle fleurit abondamment jusqu’aux gelées, elle résiste impeccablement à la pluie, elle fait de belles fleurs bien pleines… Ils disent vrais, ces qualités se manifestent sur les sujets plantés dans le jardin de Monet.

Les forums d’amateurs de rose, en revanche, se montrent plus nuancés. Untel pointe le côté grêle des rameaux, tel autre la sensibilité du feuillage aux maladies… Le troisième a la solution : une taille sévère pour obliger le rosier à se développer de la base.

Monet n’aurait pas pu contribuer à ces fructueux échanges, car Fée des Neiges a été obtenue des décennies après sa mort. C’est certainement sa longue durée de floraison qui a été déterminante pour l’introduire à Giverny, puisque le jardin ouvert au public se doit d’être fleuri tout au long de la saison.

Si Fée des Neiges n’existait pas il y a cent ans, Monet n’en avait pas moins, déjà, un choix immense pour fleurir son jardin. A l’Haÿ-les-Roses, on se souvient qu’en 1910 le collectionneur Jules Gravereaux avait rassemblé dans sa roseraie la bagatelle de 8000 types de roses différents, soit toutes les roses de son époque.

Photo : Un rosier tige Fée des neiges (iceberg) dans le jardin de Claude Monet à Giverny

La maison de Claude Monet

Au mois d’avril, la maison de Claude Monet à Giverny se devine derrière les premières feuilles des tilleuls.

Au mois d’avril, la maison de Claude Monet à Giverny se devine derrière les premières feuilles des tilleuls.

A gauche apparaît la verrière de son premier atelier.

Les couleurs fraîches de la façade, rose pâle et vert vif, s’harmonisent à celles des fleurs de printemps.

Du temps de Monet, la pelouse sous les tilleuls était une terrasse ombragée où la famille aimait prendre ses repas en plein air.

Certains des tilleuls sont encore d’origine au vu de leur circonférence.

Le métier de guide

Je viens de découvrir par hasard dans un coin du net une étude sur le métier de guide menée en 2008/2009 à la demande du ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, sous-direction du Tourisme.

Je viens de découvrir par hasard dans un coin du net une étude sur le métier de guide menée en 2008/2009 à la demande du ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, sous-direction du Tourisme.

Nous serions, nous apprend cette étude, environ 3000 à exercer en France, dont la plupart à temps partiel. Un métier confidentiel, donc, et pourtant bien connu du grand public, puisque tout le monde a tôt ou tard suivi une visite guidée, au moins pendant sa scolarité.

L’étude a débouché sur une réforme qui a pris effet l’an dernier. Fini les guides-interprètes, régionaux ou nationaux, les conférenciers, les guides des villes et pays d’art et d’histoire… Le maquis des cartes professionnelles a été simplifié. Tous les guides portent désormais le titre de guide-conférencier et sont autorisés à exercer sur tout le territoire national. Les jeunes qui souhaitent devenir guides doivent valider un cursus universitaire de trois ans.

En 2008, la radiographie de la profession effectuée par le cabinet Lewy était assez déprimante, il faut bien l’avouer. Très peu de mes collègues ont déclaré tirer un revenu décent de leur métier. Il se dégage des réponses une certaine amertume, ce qui m’attriste, car je ne la partage pas.

Je ne sais si nous sommes chanceux ici en Normandie, privilégiés, ou si c’est autre chose. Nous avons beaucoup de travail, honnêtement rétribué, et, ceci expliquant peut-être cela, essentiellement en langues étrangères. Des bateaux de croisière fluviale sillonnent la Seine, des paquebots font escale au Havre ou à Cherbourg, et la Normandie bénéficie de magnets touristiques : les plages du Débarquement, le Mont Saint-Michel, Giverny, Honfleur… Autour de moi je n’entends personne se plaindre de manquer désespérément de clients.

Ce qui me désole aussi dans cette étude, c’est le peu d’intérêt pour les nouvelles technologies manifesté par certains collègues ayant répondu. N’est-ce pas suicidaire de leur tourner le dos ? Puisque nous avons la chance de nous trouver temporellement au début de cette nouvelle ère, ne faut-il pas nous jeter dedans avec imagination et détermination ? Il y a tout à inventer sur les nouveaux supports de communication, qui ne sont pas forcément destinés à remplacer le guide mais peuvent rendre la visite plus riche.

Un aspect qui fait chaud au coeur, en revanche, c’est l’enthousiasme avec lequel mes collègues parlent de leur métier, un « métier passion » qu’ils adorent. Ils se voient comme des « passeurs », qui enseignent des savoirs culturels avec la légèreté du divertissement. Si je partage cette passion, je suis beaucoup plus modeste dans la définition de mon rôle : je dirais que j’allume la lumière, je tiens une petite torche et j’éclaire ici et là. Ceux qui veulent regarder regardent. Et je ne leur en voudrai pas s’ils oublient très vite ce que je leur ai dit.

Photo : Honfleur, un des pôles d’attraction touristique de Normandie

Les dockers du Moyen Âge

Sur un bateau, deux hommes. L’un se penche vers le chargement, dans un beau geste ample et rond qui paraît poursuivre la coque. L’autre, vêtu d’une longue blouse bleue, grimpe à une échelle. Il a jeté un sac sur son épaule.

Dans le panneau voisin, deux autres hommes ploient sous le fardeau qu’ils portent eux aussi sur les épaules. On comprend que les quatre personnages sont occupés à décharger le bateau qui vient d’accoster. Au Moyen Âge cette tâche harassante était volontiers confiée à des manoeuvres de passage, des trimardeurs, d’où le nom du vitrail, « Les Trimardeurs du port ». Il fait partie des collections du musée des Antiquités de Rouen.

Ces deux panneaux de soixante centimètres de côté environ sont des détails d’une verrière plus grande, perdue semble-t-il, réalisée pour la cathédrale de Rouen vers 1220-1230. Le verre bleu qui présente des stries et une épaisseur plus renflée appelée boudine est caractéristique.

Il s’agit probablement de la signature de donation d’une verrière offerte par la corporation des marchands de blé de la ville. Les professionnels avaient l’habitude de se cotiser pour financer des ornements pour les églises. Pour que le Bon Dieu et les générations présentes et futures n’oublient pas leur geste généreux, les donateurs étaient souvent figurés en petit en bas du vitrail, de la statue ou de la fresque.

Les marchands de blé formaient une corporation puissante à Rouen. La ville est située sur la Seine à 120 kilomètres de la Manche, et c’est depuis l’époque antique un grand port fluvio-marin. Les céréales récoltées en Normandie et en Picardie convergent encore aujourd’hui vers Rouen pour en faire le premier port céréalier d’Europe, et le numéro un au monde pour le blé.

Balsamine

Se plaindre de son jardin est un filon intarissable, qui peut devenir comique si on a le talent d’Octave Mirbeau.

Se plaindre de son jardin est un filon intarissable, qui peut devenir comique si on a le talent d’Octave Mirbeau.

La correspondance de l’écrivain avec Claude Monet regorge d’allusions au jardinage et aux fleurs. Mais Mirbeau, si fin jardinier, ne peut se départir d’un sentiment d’infériorité par rapport aux gens qu’il admire et qu’il déifie. Il met souvent une certaine complaisance à l’auto-dénigrement, et son humour finit par avoir des accents touchants. Voici ce qu’il répond à Monet depuis sa propriété des Damps à la mi-juillet 1890, une période où le peintre en pleine crise morale vient de lui écrire qu’il est « foutu » :

Si vous faites une petite interruption dans votre travail, c’est vous qui devriez venir en famille passer une journée ici. Nous essaierions de nous remonter réciproquement le moral, et, quoi que vous en disiez, mon bon Monet, j’en ai bien plus besoin que vous, parce que vous c’est vous, et que moi c’est personne, parce que vous au moins, vous avez la consolation d’un beau jardin, et que moi… Ah ! il se passe dans le mien des choses véritablement extraordinaires. Dieu sait si les plantes étaient mesquines. Eh bien, au lieu de pousser, les voilà qui rapetissent. Chaque jour je constate une diminution de un ou deux centimètres. Et je m’attends, un de ces matins, à ce qu’elles vont rentrer en terre complètement.

Il ya là un phénomène surprenant. La terre a été abondamment fumée ; durant la sècheresse, l’arrosoir a fait rage. Peut-être qu’elles poussent par en bas, et que je vais avoir un jardin souterrain. Et pour comble d’infortune, Vilmorin s’est moqué de moi d’une façon outrageante. Je lui demande des capucines naines, il m’envoie des capucines grimpantes. Je ne sais plus que faire de celles qui me restent, ni comment les diriger. C’est absurde. Et voilà une maladie inconnue qui s’abat sur mes 50 tristes reines-Marguerite. Elles poussent sans feuilles, une hampe dépourvue de tout, une hampe qui ressemble à un bout de bois mort. Comme tout a crevé, pour occuper les places vides, le jardinier m’apporte des balsamines. Des balsamines ! La fleur la plus bête que je sache. Ah ! je suis bien loti, et tout s’acharne pour me rendre fou. Enfin, mon ami, le jardin est des plus curieux, en ce sens qu’il n’y a rien, et que ce qu’il y a est moins que rien. Il faut voir cela.

Et vous, vous reconnaissez-vous en Mirbeau ? Vous arrive-t-il de vous plaindre de vos plantes ?

Photo : La balsamine, « la fleur la plus bête » qui soit, selon Mirbeau.

Le musée des Antiquités de Rouen

A Rouen, le musée des Antiquités partage avec le muséum les bâtiments d’un ancien couvent.

A Rouen, le musée des Antiquités partage avec le muséum les bâtiments d’un ancien couvent.

La création des deux musées remonte à 1831. La Révolution avait chassé les soeurs de leur monastère de la Visitation Sainte-Marie à la fin du 18e siècle. Quarante ans plus tard, le lieu trouve une nouvelle affectation, présenter au public les collections municipales d’objets issus de l’antiquité égyptienne, grecque et romaine. S’y ajoutent des oeuvres d’art religieux ou laïque allant jusqu’à la Renaissance.

Comment tirer parti au mieux de l’édifice du 17e siècle ? L’architecte chargé du projet a l’idée de fermer les arcades du cloître par des vitraux anciens faisant partie des collections. Les nouvelles salles sont dotées de vitrines de style néo-gothique.

A visiter ces lieux aujourd’hui, on se laisse prendre par leur charme très particulier. Les objets de culte, les statues de la Vierge sont à leur place dans cet environnement minéral, sous ces voûtes autrefois consacrées.

On ressent ici non seulement l’ancienneté des oeuvres, mais aussi celle du musée, grâce à l’aspect désuet des vitrines. Voilà près de deux siècles déjà que des personnes cultivées ont décidé que ces objets méritaient d’être conservés et présentés dans un musée. Pour les générations futures, dont nous faisons partie, et dont beaucoup viendront après nous.

Parmi ces personnes figurait l’abbé Cochet, dont la galerie photographiée porte le nom. L’abbé Cochet s’est pris de passion pour l’archéologie en 1830, quand une villa gallo-romaine a été découverte à Etretat. Il est considéré comme l’un des pères de l’archéologie scientifique. Jusqu’ici, on se contentait de fouiller pour sortir les objets les plus beaux, recherchés par les collectionneurs pour leurs cabinets de curiosité. C’était l’époque de l’archéologie romantique. Cochet se fera le chantre de l’observation sur le lieu de fouille.

Qu’une galerie de cloître se voit attribuer le nom d’un abbé, voilà qui est bien naturel, au fond. Qu’un prêtre se préoccupe des générations passées, présentes et futures, de ce qui fut, de ce qui est et de ce qui sera, ce n’est pas illogique non plus.

Le musée des Antiquités est situé au 198 rue Beauvoisine, à quelques minutes à pied de la gare.

La Brasserie Paul

Si Paris a ses brasseries célèbres à Saint-Germain des Prés, la province n’est pas en reste. A Rouen, la brasserie Paul, au pied de la cathédrale, a été le quartier général de Simone de Beauvoir, qui enseignait la philosophie au lycée Jeanne d’Arc. Dans la Force de l’Age, elle se souvient :

Si Paris a ses brasseries célèbres à Saint-Germain des Prés, la province n’est pas en reste. A Rouen, la brasserie Paul, au pied de la cathédrale, a été le quartier général de Simone de Beauvoir, qui enseignait la philosophie au lycée Jeanne d’Arc. Dans la Force de l’Age, elle se souvient :

Civilisée, pluvieuse et fade, la Normandie ne m’inspirait pas. Mais la ville avait ses charmes : de vieux quartiers, de vieux marchés, des quais mélancoliques. J’y pris vite mes habitudes. Une habitude c’est presque une compagnie dans la mesure où une compagnie n’est bien souvent qu’une habitude. Je travaillais, je corrigeais des copies, je déjeunais à la brasserie Paul, rue Grand-Pont. C’était un long corridor, aux murs recouverts de glaces écaillées ; les banquettes de moleskine crachaient leur crin ; au fond, la salle s’élargissait, des hommes jouaient au billard et au bridge. Les garçons s’habillaient à l’ancienne, en noir, avec des tabliers blancs, et ils étaient tous très vieux ; il y avait peu de clients parce qu’on mangeait mal. Le silence, la nonchalance du service, l’antique lumière jaunie me plaisaient. Contre la désolation de la province, il est bon de se ménager ce que nous appelions, d’un mot emprunté au vocabulaire tauromachique, une querencia : un endroit où on se sent à l’abri de tout. Cette vieille brasserie défraîchie jouait ce rôle.

C’est peut-être de sa mère, née Brasseur, que Simone tenait le goût des brasseries…

Parmi les autres clients célèbres de la brasserie Paul, le plus ancien est le poète Guillaume Apollinaire, l’auteur d’Alcools bien sûr, venu tout comme Verhaeren donner une conférence à Rouen. Heureusement, la sienne ne lui fut pas fatale…

Autre provocateur, Marcel Duchamp, l’inventeur de l’objet d’art « ready made », a été un pilier de la brasserie Paul, où il venait jouer aux échecs. Est-ce là qu’il a trouvé l’idée de son célèbre urinoir ?

Enfin, parmi les contemporains, Philippe Delerm a écrit de belles lignes sur la brasserie Paul :

A la brasserie Paul, la terrasse d’été brille au soleil. Chaises de métal aux pieds lourds et galbés, tables rondes ; la blancheur éblouissante n’évoque pas ici le côtoiement fébrile ni la consommation précipitée, mais le sérieux dans le plaisir, l’ampleur d’une distance confortable, le sentiment rafraîchissant d’un espace social pour déguster la solitude.

Un espace social pour déguster la solitude : Simone de Beauvoir ne l’aurait pas contredit.

Giverny en vidéo

Si vous avez envie de voir des images animées sur le thème de Monet, quatre vidéos de quelques minutes chacunes viennent d’être mises en ligne sur YouTube. Elles sont signées Qlovis Production et vous entrainent du Havre à la gare Saint-Lazare, de Vétheuil à Giverny.

Si vous avez envie de voir des images animées sur le thème de Monet, quatre vidéos de quelques minutes chacunes viennent d’être mises en ligne sur YouTube. Elles sont signées Qlovis Production et vous entrainent du Havre à la gare Saint-Lazare, de Vétheuil à Giverny.

Patrice Velut, le réalisateur, affirme qu’il a puisé dans Giverny News un peu de son inspiration. Il a en tout cas tourné de très belles images, comme le lever de soleil sur le port du Havre ou la neige à Vétheuil.

Jean-François Balmer a prêté sa voix à Monet, et c’est un des moments du film sur les années Giverny que je préfère, cette citation bien connue interprétée avec beaucoup de charisme par l’acteur.

Sinon, n’allez pas croire que Monet faisait chauffer l’eau de son bassin, sauf peut-être le 1er avril…

La voie verte était blanche

Croyez-moi sur parole, ce n’est pas du givre, c’est de la neige.

Quelques minuscules flocons de poudreuse ont voltigé nuitamment dans le ciel givernois, et au matin, le soleil s’est levé sur un paysage non pas blanc mais blanchi.

Je crois que la couche neigeuse atteint les huit ou neuf millimètres.

A ce stade, on ne parle plus de précipitation, mais de nonchalance.

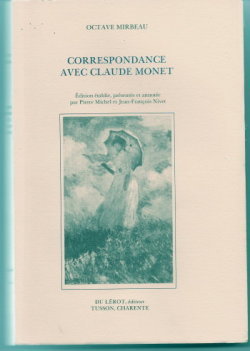

Octave Mirbeau et Claude Monet

Le nom d’Octave Mirbeau est lié à celui d’une pièce de théâtre au titre devenu proverbial, Les affaires sont les affaires, et au roman Le journal d’une femme de chambre, deux oeuvres dont le succès ne s’est pas démenti depuis un siècle. En tant qu’homme de plume Mirbeau a aussi été un fervent défenseur des impressionnistes, dès 1884, où débute son amitié avec Claude Monet.

Le nom d’Octave Mirbeau est lié à celui d’une pièce de théâtre au titre devenu proverbial, Les affaires sont les affaires, et au roman Le journal d’une femme de chambre, deux oeuvres dont le succès ne s’est pas démenti depuis un siècle. En tant qu’homme de plume Mirbeau a aussi été un fervent défenseur des impressionnistes, dès 1884, où débute son amitié avec Claude Monet.

Suite à un papier élogieux de Mirbeau dans le journal « La France », Monet lui offre un tableau, une Cabane des Douaniers. L’un et l’autre se montrent également intuitifs, Mirbeau en défendant le peintre que le temps consacrera, Monet en remerciant avec largesse dès le premier article celui qui, par ses prises de position influentes, lui forgera une réputation de génie de la peinture. Une amitié indéfectible les liera jusqu’à la mort.

On lit avec plaisir les lettres de Mirbeau à Monet, publiées et abondamment annotées par les éditions du Lérot. La correspondance est lacunaire et à sens unique, mais elle laisse percevoir un drôle de bonhomme, sincère, enflammé, pessimiste, maladif, passionné d’horticulture, à l’humour enjoué ou corrosif, doté d’une admiration sans borne pour Claude Monet.

Pendant plusieurs années, Mirbeau s’installe aux Damps, un village de l’Eure tout comme Giverny. Voici comment il décrit le lieu, avant même de le louer, pour essayer d’éveiller en son ami et presque voisin l’envie de le peindre :

Dans le plus admirable paysage qui puisse se voir, une maison, gentille d’aspect (…). Toute la vallée de la Seine, la vallée de l’Andelle, au loin s’ouvrant derrière le mont des Deux amants ; et, tout près de nous, l’embouchure de l’Eure. (…) Il faudrait venir vous installer quelques temps chez nous ; car des hauteurs du jardin, vous avez là, sept ou huit toiles extraordinaires. Des impressions de lointain ; des études d’eau, et de peupliers bien plus belles et d’un caractère bien plus poignant qu’à Giverny. C’est extraordinaire.

C’est finalement Camille Pissarro et non Claude Monet qui peindra le jardin de Mirbeau aux Damps.

Camille Pissarro, Le Jardin de Mirbeau aux Damps, 1891