Lever de soleil sur la Seine

J’envie les mariniers pour le spectacle de l’aube sur la Seine. Ils ont tout leur temps pour se repaître de la beauté du ciel et de l’eau.

J’envie les mariniers pour le spectacle de l’aube sur la Seine. Ils ont tout leur temps pour se repaître de la beauté du ciel et de l’eau.

Les automobilistes qui franchissent le pont de Vernon au petit jour ne peuvent jeter que de brefs coups d’oeil, à moins qu’il y ait de providentiels encombrements.

Pour éviter les rappels à l’ordre des conducteurs coincés derrière vous, tandis que vous ne parvenez pas à détacher les yeux de cette symphonie de bleus et d’ors, il est préférable de traverser le pont à pied. En trois cents mètres, cela laisse le temps de faire provision de magnifique.

L’effet se renouvelle, différent, tous les jours, comme si le fleuve et le ciel, pour célébrer leur union matinale, essayaient une infinité d’atours.

Le marché de Vernon

Tous les samedis matins, au marché de Vernon, c’est la grande fête des yeux avant celle des papilles. Aux petites heures de la matinée, les légumes et les fruits sont à la parade, tellement beaux qu’on a envie de tout acheter.

Tous les samedis matins, au marché de Vernon, c’est la grande fête des yeux avant celle des papilles. Aux petites heures de la matinée, les légumes et les fruits sont à la parade, tellement beaux qu’on a envie de tout acheter.

J’aime le sens artistique de ce marchand, qui fait chanter les formes et les couleurs.

Voici donc, dans l’ordre de leur entrée en scène, les poireaux, les choux-fleurs, les potirons, les blettes, derrière lesquelles se devine une cagette de topinambours. En plein milieu, de délicates pommes de terre rates en provenance d’Israël. Et à l’arrière-plan, les choeurs : tomates grosses ou moyennes, endives, choux de Bruxelles.

Tous ces produits splendides viennent d’ailleurs, de loin parfois, en passant par Rungis. On trouve aussi au marché de Vernon des fruits et des légumes qui n’ont parcouru que quelques kilomètres depuis leur verger ou leur champ. Les producteurs locaux ne font pas dans le tape-à-l’oeil. Ils entassent les salades en piles, les pommes dans des cageots profonds. Chez eux, on achète des produits de saison pleins des saveurs du terroir.

If

Deux ifs montent la garde tout en haut de la grande allée, devant la maison de Monet à Giverny. Quand il a remanié le jardin, le peintre a supprimé les épicéas et les pommiers, il a conservé les ifs. Qui irait porter la hache sur un tel arbre ?

Deux ifs montent la garde tout en haut de la grande allée, devant la maison de Monet à Giverny. Quand il a remanié le jardin, le peintre a supprimé les épicéas et les pommiers, il a conservé les ifs. Qui irait porter la hache sur un tel arbre ?

La journaliste botaniste Patricia Beucher parle de sa « noblesse » et de sa « présence indéniable ». L’if remplace le cyprès dans les cimetières du nord de la Loire. Symbolique, cet arbre de vie toujours vert avait pour fonction de repousser les bêtes sauvages et domestiques, les empêchant de profaner les lieux.

Tout comme l’olivier, l’if est capable d’une longévité hallucinante. On en connaît qui seraient âgés de 1400 ans.

Plus vieux que les cathédrales gothiques, plus vieux que les plus anciennes églises romanes, ils datent d’avant les invasions vikings. Dans l’Eure, le plus célèbre est celui de la Haye de Routot. Une chapelle a été aménagée dans son tronc creux.

Contempler ces arbres qui traversent les millénaires nous remet à notre place, nous les humains si imbus de nous-mêmes, capables que nous sommes d’inventer des armes de destruction massive, de modifier génétiquement les organismes, d’aller regarder les Martiens sous le nez, de bouleverser les paysages et de modifier le climat. Toute cette agitation devient dérisoire face à un if.

Mille ans de silence, à veiller sur les morts et accueillir les vivants, les racines enfoncées dans le sol, les branches dans le vent, la tête dans les nuages…

Exposition d’estampes japonaises de Monet au musée Marmottan

Hier s’ouvrait à Paris l’exposition des estampes japonaises de Monet, venues de la maison de l’artiste à Giverny. Elles seront présentées au musée Marmottan-Monet jusqu’au 25 février.

Hier s’ouvrait à Paris l’exposition des estampes japonaises de Monet, venues de la maison de l’artiste à Giverny. Elles seront présentées au musée Marmottan-Monet jusqu’au 25 février.

Monet possédait 231 gravures dont il avait décoré la plupart des pièces de sa maison. L’accrochage des estampes sur les cimaises de Marmottan permet de les voir autrement. A Giverny, certaines d’entre elles passent inaperçues : suspendues trop haut ou dans un recoin, trop nombreuses, éclipsées par des éléments du décor plus spectaculaires… A Marmottan, elles sont toutes à égalité, à hauteur des yeux.

L’exposition se déploie sur plusieurs salles, les estampes ont été logiquement regroupées par auteur. Cette présentation fait ressortir le style de chaque artiste, ses motifs préférés, son coloris, en même temps que l’attraction qu’il exerçait sur Monet.

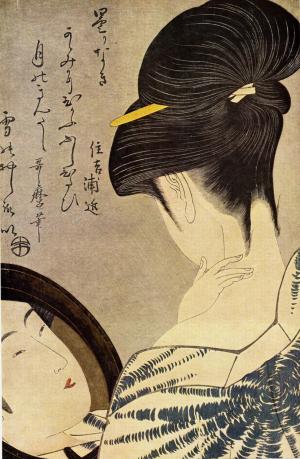

On devine facilement ce qui pouvait plaire au peintre dans les paysages bleutés d’Hiroshige, dans la représentation de la nature d’Hokusai. Mais quand on pénètre dans la salle consacrée à Utamaro, l’étendue de la collection de Monet de cet artiste étonne.

Des femmes, des femmes, des femmes, dessinées avec sobriété, presque sans couleur, dans des tons chamoisés. Elles cueillent des fleurs, elles pêchent, elles jouent avec leur enfant, elles s’habillent, elles se regardent dans un miroir… A la vérité, elles vivent, et c’est ce qui devait séduire Monet, surtout si l’on pense aux portraits guindés qui étaient la règle à l’époque en Europe. Selon le récit d’un de ses visiteurs à Giverny, le peintre croyait voir « la chair qui palpite » dans les gravures d’Utamaro.

Alchimie d’automne

Hier, l’automne faisait l’arrogant. Il flamboyait de tous ses ors, qu’il jetait avec prodigalité.

Hier, l’automne faisait l’arrogant. Il flamboyait de tous ses ors, qu’il jetait avec prodigalité.

Aujourd’hui, par une bourde de l’apprenti alchimiste qui s’est mêlé de la couleur du ciel, voici que l’or est changé en plomb. Le vent souffle, il arrache des feuilles jaunies qui ne sont plus qu’un souvenir de leur splendeur de la veille.

Quand le soleil reviendra, les feux de l’automne seront éteints. Il faudra attendre l’année prochaine pour retrouver cette magie éphémère, si courte qu’elle nous en semble plus précieuse encore.

Avec l’hiver, avec le gel, c’est le temps de l’argent qui succèdera à celui de l’or.

Dilection

Ce doit être l’effet de la fréquentation quotidienne de chefs d’oeuvres, le raffinement de l’art qui rejaillit sur la prose de celui qui les côtoie : les commissaires d’exposition ont parfois un langage si choisi qu’il faut le dictionnaire pour les comprendre.

Ce doit être l’effet de la fréquentation quotidienne de chefs d’oeuvres, le raffinement de l’art qui rejaillit sur la prose de celui qui les côtoie : les commissaires d’exposition ont parfois un langage si choisi qu’il faut le dictionnaire pour les comprendre.

J’ai appris un mot – ce qui, toujours, m’enchante – en parcourant le dernier communiqué de presse du musée Marmottan. Il annonce l’ouverture aujourd’hui de l’exposition des estampes japonaises de Monet dans le musée parisien.

Monet « sut choisir avec dilection des oeuvres d’une grande qualité technique et esthétique. » Dilection ? est-ce que ça s’apparente à prédilection ?

Renseignement pris, il s’agit d’un « amour pur et pénétré de tendresse spirituelle ». On peut parler de dilection du prochain, de dilection de Dieu pour ses créatures.

Ce communiqué s’adresse à des journalistes, des gens qui, comme moi, ont la modeste ambition de parler comme tout le monde. Alors je m’interroge : pourquoi un mot aussi rare pour qualifier l’art, le goût, le flair, le raffinement, la sensibilité, la passion avec lesquels Monet a su composer sa collection d’estampes ?

Cette dilection nous met sur la piste du lien entre Monet et la spiritualité. Il faut se représenter la communion de Monet avec la nature, au fil des heures et des jours passés à peindre le paysage. Chez cet homme indifférent à la pratique religieuse, le lien au monde qui l’entoure est certainement empreint de dilection.

Naissance de Monet

Bon anniversaire, Monsieur Monet !

Bon anniversaire, Monsieur Monet !

Le 14 novembre 1840, c’est la date de naissance d’Oscar Claude Monet, pour citer les prénoms dans l’ordre de son acte de baptême. Il voit le jour à Paris, au sud de la butte Montmartre, au numéro 45 de la rue Lafitte. Monet est baptisé le 20 mai 1841 à l’église voisine de Notre-Dame-de-Lorette.

Sa mère se nomme Louise-Justine, Aubrée de son nom de jeune fille. Elle a épousé Adolphe Monet en 1835. Quand Monet vient au monde, la famille compte déjà un frère aîné, Léon, né en 1836.

Pour l’instant, celui qui passera à la postérité sous le nom de Claude Monet se prénomme plutôt Oscar. C’est la tradition dans la famille paternelle, le prénom Claude vient d’un aïeul du début du 18e siècle, et peut-être d’encore plus haut. Papa Monet se nomme en réalité Claude Adolphe.

Dix-huit ans plus tard, le jeune Oscar signe ses premiers dessins O. Monet. On ignore pour quelle raison il abandonne un jour ce prénom au profit de Claude. Faut-il y voir un signe de rébellion à l’égard d’une famille qui veut le faire entrer dans un moule ? En choisissant Claude comme prénom usuel, Monet s’inscrit dans la lignée à laquelle il doit, peut-être, son don exceptionnel.

Oscar ou Claude, dans le fond peu importe, puisque bien peu de personnes étaient amenées à faire usage de son prénom. Alice parle de lui à sa fille comme de « Monet ». Clemenceau le nomme le plus souvent « cher ami », mais aussi « cher homme des bois », « pauvre vieux maboul », « mon vieux coeur », « cher vieux frère » et autre affectueux « pauvre vieux crustacé ». Pas la femme, pas les amis, alors qui ?

Je ne suis pas assez fine pâtissière pour avoir réalisé le fameux gâteau « vert-vert » avec lequel la cuisinière de Monet régalait les convives de Giverny, et pour le décor, vous voudrez bien me pardonner ce scorpion au titre de la licence poétique. Car même si le 19e siècle s’est passionné pour l’ésotérisme, je suis convaincue que l’astrologie laissait Monet totalement indifférent.

La vague

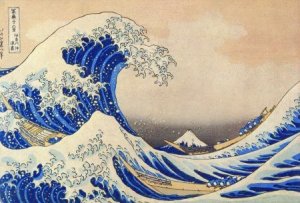

Quel est vraiment le sujet de cette estampe d’Hokusai, qui figurait dans la collection de Monet ? On voit d’abord une vague énorme, un véritable monstre qui avance des bras armés de griffes. Comme une bouche gigantesque, la vague s’apprête à engloutir tout ce qu’elle pourra trouver. Instant suspendu, juste avant la catastrophe.

Quel est vraiment le sujet de cette estampe d’Hokusai, qui figurait dans la collection de Monet ? On voit d’abord une vague énorme, un véritable monstre qui avance des bras armés de griffes. Comme une bouche gigantesque, la vague s’apprête à engloutir tout ce qu’elle pourra trouver. Instant suspendu, juste avant la catastrophe.

Le titre de l’estampe attire l’attention vers le bas de la gravure : « Sous la vague au large de Kanagawa ». On remarque alors deux esquifs, qui paraissent désespérément fragiles face à la montagne liquide sur le point de s’effondrer sur eux. Ils sont à moitié cachés par d’autres vagues menaçantes.

Les pêcheurs sont prostrés sur les barques. Ils détournent la tête, n’osant affronter le danger du regard.

« Sous la vague au large de Kanagawa ». Il y a une certaine ironie dans ce titre au ton détaché, avec son indication géographique superflue dans cet instant dramatique. Ou alors, peut-être qu’il s’analyse en termes rassurants : il n’y a pas lieu de s’inquiéter, les marins s’en sortiront comme à l’accoutumée ?

Le titre paisible vient contrebalancer l’impression de danger dégagée par l’estampe. Il ramène vers le seul élément paisible de la gravure : au centre, « sous la vague » on aperçoit le Fuji-Yama couvert de neige, dont les couleurs se confondent avec celles de la mer déchaînée. C’est la clé de cette estampe : elle fait partie de la suite « Les trente-six vues du mont Fuji. »

Cathédrale de Beauvais

Voilà une cathédrale qui ne ressemble à aucune autre. Dès l’entrée, elle désoriente. On cherche les repères habituels, la nef, le choeur, les bas-côtés : rien n’est à sa place. Pourtant il se dégage une impression de gigantisme. Le regard monte, monte, avant de rencontrer, tout là-haut, la voûte.

Voilà une cathédrale qui ne ressemble à aucune autre. Dès l’entrée, elle désoriente. On cherche les repères habituels, la nef, le choeur, les bas-côtés : rien n’est à sa place. Pourtant il se dégage une impression de gigantisme. Le regard monte, monte, avant de rencontrer, tout là-haut, la voûte.

A quelle hauteur peut-elle bien culminer ? Dans nos maisons, le plafond se trouve à environ trois mètres du sol. Ici, combien ? 25, 30 mètres ? Allez, vous n’y êtes pas. 35, 40 ? Plus haut ! Quand même pas 45 mètres ? Encore plus haut ! 48 mètres des croisées d’ogives au sol du choeur !

J’imagine la stupéfaction des habitants de Beauvais qui ont assisté à la construction de la cathédrale Saint-Pierre. Les murs s’élevaient, s’élevaient, s’élevaient encore. Quand allait-on s’arrêter ?

La cathédrale de Beauvais fut un temps (de 1567 à 1573) l’édifice religieux le plus haut de la chrétienté. Saint-Pierre de Beauvais dépassait Saint-Pierre de Rome ! Avant même de bâtir la nef, l’architecte s’était hâté de doter l’édifice d’une grande tour lanterne surmontée d’une croix de fer.

Ce péché d’orgueil allait coûter cher : Le jour de l’Ascension 1573, la tour s’écroula, heureusement sans faire de victime.

Depuis, la cathédrale de Beauvais a été réparée, consolidée, mais jamais achevée. Telle qu’elle est, c’est un monument stupéfiant de beauté, qui invite à la méditation.

Onze novembre

Journée de souvenir, qui donne lieu à jour férié et cérémonies solennelles dans toutes les villes, notamment à Vernon.

Journée de souvenir, qui donne lieu à jour férié et cérémonies solennelles dans toutes les villes, notamment à Vernon.

C’était au début du siècle dernier, une guerre absurde, longue et meurtrière. La mémoire directe s’en perd. Les combattants sont morts, ceux qui étaient enfants à cette époque s’éteignent à leur tour. Bientôt, il ne restera que le souvenir du souvenir.

Dans ma mémoire vivante se mêlent deux mémoires aujourd’hui disparues. Un être cher de chaque côté du front.

Je me rappelle ma grand-mère, née en Alsace en 1901, donc née Allemande. Pendant la Première Guerre Mondiale, elle avait tricoté des chaussettes pour les soldats. On lui avait appris à l’école. Elle a gardé ce savoir-faire toute sa vie. C’était la reine de la chaussette, celle qui se tricote à quatre aiguilles réversibles dans une laine défiant tous les hivers. Quinze ans après sa mort toute la famille en a encore, de ces chaussettes inusables.

Je me rappelle le grand-père de mon mari, né en 1908 en Normandie, donc Français. De la Première Guerre Mondiale, il racontait l’Armistice. Sa mémoire d’enfant a été marquée à jamais par les cloches de la cathédrale sonnant à toutes volées, interminablement.

Le jour de l’Armistice a été choisi comme date de commémoration. Fin de la guerre, heure du bilan. Honneur aux morts. Mais le 11 novembre 1918, d’autres sentiments animaient les coeurs. Chaque année, je repense à ce souvenir de cloches.

« Elles ont sonné pendant des heures et des heures »… La sonnerie n’était pas motorisée, en ce temps là. Il fallait tirer sur les lourdes cordes. Il a dû se trouver des dizaines de tout jeunes gens, de vieux messieurs, de femmes peut-être, pour venir le faire à tour de rôle, dans une ambiance de joie folle que l’on ne peut même pas se figurer. Quand le cauchemar prend fin, que l’avenir à nouveau peut exister, quel meilleur exutoire y aurait-il à l’envie de bouger ses muscles et de crier sa joie que de faire sonner les cloches, à s’en crever les tympans ?

Brume

L’automne nous tricote des matinées de brumes… La lumière est irréelle, tout est nimbé d’un voile de douceur et de mystère.

L’automne nous tricote des matinées de brumes… La lumière est irréelle, tout est nimbé d’un voile de douceur et de mystère.

Ce matin, au bord de la Seine, il soufflait un petit vent aigre qui engourdissait les doigts et berçait les toiles d’araignées transformées en bouliers.

Le pont Clemenceau se prenait pour le Golden Gate, l’autre rive perdue dans le brouillard. En dessous, le fleuve infini devenait une mer. Les îles surgissaient du flou, en silhouettes légères et pâles.

J’ai marché longtemps dans cet univers cotonneux, dans la griserie de photographier ces instants magiques.

Il paraît que le soleil va l’emporter cet après-midi, comme disent les prévisionnistes qui voient tout en termes de bataille. Pourvu qu’il y ait de la brume demain…

Perles de rosée

Instant d’émerveillement devant les perles de la rosée sur une feuille de capucine. Les fleurs aussi portent des parures.

Instant d’émerveillement devant les perles de la rosée sur une feuille de capucine. Les fleurs aussi portent des parures.

Dans mon jardin les capucines, au demeurant si gracieuses, se sont transformées en mégères qui s’agrippent à tout ce qu’elles trouvent. Elles étouffent les dahlias, les cosmos, et menacent mes chers hellébores… Chaque jour j’ai envie de leur faire entendre raison. Mais à quoi bon ? Un coup de gel les anéantira. Ce n’est plus qu’une question de jours.

Pédiluve de ferme

Au château de Versailles, la ferme du Hameau de la Reine a encore son pédiluve. La Reine Marie-Antoinette pouvait y conduire les bêtes pour les faire boire, ou encore demander qu’on y lave les chevaux.

Au château de Versailles, la ferme du Hameau de la Reine a encore son pédiluve. La Reine Marie-Antoinette pouvait y conduire les bêtes pour les faire boire, ou encore demander qu’on y lave les chevaux.

La construction de ce pédiluve champêtre est faite d’une maçonnerie assez grossière, avec un accès en pente douce à chaque extrémité. Les abords sont couverts de gros pavés rustiques pour éviter la boue.

Aujourd’hui, C’est le Bénarès des pigeons, qui se pressent en foule là où ils ont patte pour y faire leurs ablutions.

Le fer à cheval du Grand Canal de Versailles

Le Grand Canal du parc du château de Versailles vient buter contre les terrasses du Grand Trianon. Oui, Louis XIV aimait beaucoup la grandeur… et ce fer à cheval où le plan d’eau prend naissance n’en manque pas.

Le Grand Canal du parc du château de Versailles vient buter contre les terrasses du Grand Trianon. Oui, Louis XIV aimait beaucoup la grandeur… et ce fer à cheval où le plan d’eau prend naissance n’en manque pas.

Les pierres des murs sont sculptées en forme de gouttes d’eau, comme si toute la paroi n’était qu’une cascade.

De chaque côté du fer à cheval, un escalier descend vers la berge. Il faut choisir judicieusement son côté : si l’on veut se rendre au château de Versailles en une vingtaine de minutes, c’est celui de gauche. Sinon, il faudra faire tout le tour de la croix formée par les deux branches du Grand Canal. Ce sera trois fois plus long.

Mur végétal

Il était une fois, au château de la Roche Guyon, un renfoncement où des plantes peu gourmandes s’étaient installées spontanément.

Il était une fois, au château de la Roche Guyon, un renfoncement où des plantes peu gourmandes s’étaient installées spontanément.

Patrick Blanc, botaniste et chercheur au CNRS, s’est intéressé à la flore de cette cavité. Créateur de murs végétaux, il a eu envie d’amplifier le phénomène dans cette niche en y introduisant des plantes tropicales et en assurant un léger apport d’eau et d’engrais.

La greffe a très bien pris, on peut admirer aujourd’hui des espèces collectées au Japon par Patrick Blanc (Pilea petiolaris et Elatostema umbellatum) et de nombreuses variétés indigènes, fuchsias, fougères, bégonias, saxifrages ou menthes.

Chemin à Giverny

Aimez-vous les petits chemins secrets ? Celui-ci est caché dans la colline au-dessus de Giverny. Sous vos pieds, il est doux comme un gazon. Des pieds qui seraient vite humides de rosée, mais vous êtes prévoyant, vous portez des chaussures imperméables !

Aimez-vous les petits chemins secrets ? Celui-ci est caché dans la colline au-dessus de Giverny. Sous vos pieds, il est doux comme un gazon. Des pieds qui seraient vite humides de rosée, mais vous êtes prévoyant, vous portez des chaussures imperméables !

De là-haut, la vue est magnifique. Le clocher du village surgit au milieu des prés, tout seul. Où sont passées les maisons ? Derrière lui, la vallée de la Seine se déroule, jusqu’à la colline parallèle à la vôtre, couverte de bois.

De ce côté-ci, c’est plutôt le domaine des prairies et des vergers. Vous apercevrez peut-être le troupeau de brebis qui a pour mission d’entretenir les pelouses calcicoles et d’empêcher que les buissons ne viennent y étouffer les fleurs sauvages protégées.

Protégé aussi, le lézard vert est un hôte farouche de la colline. Mais si vous avez la chance de vous trouver nez à nez avec ce bel animal d’un vert presque fluorescent, cette rencontre extraordinaire va illuminer toute votre journée.

La Grande Allée le 31 octobre

Presque toutes les photos de la grande allée de cette catégorie ont été prises à l’heure de l’ouverture des jardins de Monet, à 9h30. Au printemps et en été, il fait jour depuis longtemps. En automne, c’est plus difficile car le ciel matinal est souvent voilé, la lumière moins franche.

Presque toutes les photos de la grande allée de cette catégorie ont été prises à l’heure de l’ouverture des jardins de Monet, à 9h30. Au printemps et en été, il fait jour depuis longtemps. En automne, c’est plus difficile car le ciel matinal est souvent voilé, la lumière moins franche.

J’avais envie de voir à quoi ressemblait ce point de vue familier à la tombée de la nuit. Impossible au printemps et en été, quand le soleil se couche bien après 18 heures. Il fallait attendre le passage à l’heure d’hiver, le dernier week-end d’octobre.

Voici les ombres qui gagnent les massifs, qui deviennent profondes sous les ifs au bout de l’allée des capucines, et la chaleur des lumières derrière les murs de la maison rose aux volets verts…

Citrouille

Depuis qu’elles grimacent un peu moins, les citrouilles ont conquis leurs lettres de noblesse.

Depuis qu’elles grimacent un peu moins, les citrouilles ont conquis leurs lettres de noblesse.

Ces trois potirons se hissent au rang de sculptures pour orner un carré de simples dans un jardin potager du Hameau de la Reine à Versailles.

Grosses comme des roues de carrosse (je sais, j’exagère un tout petit peu) elles paraissent avoir conduit Cendrillon au bal de la Reine fermière.

Bien à l’abri derrière sa peau épaisse, la chair de la citrouille se conserve bien. Alors pourquoi ne pas profiter un peu de la couleur flamboyante de votre légume avant de le passer à la casserole ?

La tombe de van Gogh

Certaines tombes connaissent toute l'année une affluence de Toussaint : une visite à Auvers-sur-Oise ne serait pas complète sans un pèlerinage au cimetière. C'est là que repose Vincent van Gogh, en compagnie de son frère Théo décédé six mois après lui.

Certaines tombes connaissent toute l'année une affluence de Toussaint : une visite à Auvers-sur-Oise ne serait pas complète sans un pèlerinage au cimetière. C'est là que repose Vincent van Gogh, en compagnie de son frère Théo décédé six mois après lui.

La tombe est facile à trouver, contre un des murs du cimetière. Elle est entièrement recouverte de lierre.

Dans la maison du Docteur Gachet, on vous raconte une histoire à propos de ce lierre. Je crois me souvenir que c'est le fils du Docteur Gachet qui l'a planté, après avoir soigneusement déraciné le conifère (if, cyprès ? ) qui s'y trouvait. L'arbre a été transplanté dans le jardin des Gachet. Ces modifications sont intervenues au moment où Théo est venu rejoindre son frère dans la tombe.

Le cimetière se trouve un peu à l'écart de la ville, au bord du plateau qui domine la vallée de l'Oise. Tout près de là, van Gogh a peint son dernier tableau, celui avec des corbeaux au-dessus d'un champ, avant de se donner la mort le 27 juillet 1890 en se tirant dans le ventre.

Il s'est ensuite traîné jusqu'à l'auberge Ravoux, pas toute proche, et il a agonisé pendant deux jours. Il a rendu son dernier souffle le 29 juillet 1890 dans les bras de son frère.

C'est émouvant de se trouver là et de contempler ces deux petites stèles jumelles, au-dessus desquelles fânent les dernières roses.

Chrysanthèmes et abeille

Claude Monet possédait cette estampe d’Hokusai, Chrysanthèmes et abeille, qui orne aujourd’hui les murs de son cabinet de toilette. Comme il ne subsiste pas de photo d’époque de cette petite pièce intime, on n’est pas absolument sûr de l’accrochage d’origine. Mais Monet aimait sans doute beaucoup ces Chrysanthèmes. Ils font partie d’une suite de onze estampes, « Grandes fleurs », dont Monet possédait aussi Volubilis et rainette et Pivoines et papillon.

Claude Monet possédait cette estampe d’Hokusai, Chrysanthèmes et abeille, qui orne aujourd’hui les murs de son cabinet de toilette. Comme il ne subsiste pas de photo d’époque de cette petite pièce intime, on n’est pas absolument sûr de l’accrochage d’origine. Mais Monet aimait sans doute beaucoup ces Chrysanthèmes. Ils font partie d’une suite de onze estampes, « Grandes fleurs », dont Monet possédait aussi Volubilis et rainette et Pivoines et papillon.

Il rêvait d’acquérir une autre de ses fleurs préférées, les Coquelicots, mais il n’est probablement pas parvenu à ses fins.

Comme l’indiquent les titres des oeuvres de cette suite, Hokusai introduit un petit animal, ici une abeille, dans chaque gravure pour lui donner vie. La composition, à la savante asymétrie, pourrait sinon sembler un peu figée. Les fleurs ne paraissent pas saisies dans leur milieu naturel, mais plutôt organisées en arrangement floral à la manière d’un Ikebana.

Monet s’est-il inspiré de cette estampe pour ses Chrysanthèmes ? En apparence, c’est le même sujet, mais le traitement en est radicalement opposé. Pas d’ode à la couleur et à la vibration lumineuse ici, mais des lignes nettes qui dessinent chaque pétale, et des teintes douces rehaussées par le vert sombre des feuilles.

Fermeture

Malgré le changement d’heure de dimanche dernier, la Fondation Monet n’a pas changé ses horaires. A 18 heures, ce soir, il faisait nuit quand les tout derniers visiteurs de la saison ont quitté les jardins de Monet.

Malgré le changement d’heure de dimanche dernier, la Fondation Monet n’a pas changé ses horaires. A 18 heures, ce soir, il faisait nuit quand les tout derniers visiteurs de la saison ont quitté les jardins de Monet.

La maison et l’atelier illuminés avaient un aspect inhabituel, comme si les lieux, à la veille de plonger dans un long sommeil, voulaient paraître habités une dernière fois.

Les portes se sont fermées pour cinq mois. Il flotte un parfum de mélancolie sur Giverny.

Cet après-midi, les touristes étaient encore nombreux dans les rues du village, profitant du soleil et des vacances d’automne. Demain, Giverny retrouvera son calme hivernal, jusqu’au 1er avril prochain.

Chrysanthèmes

Un massif de fleurs vu presque à la verticale, sans référence à ses limites : on a l’impression que le tableau Chrysanthèmes de Monet n’a ni haut ni bas.

Un massif de fleurs vu presque à la verticale, sans référence à ses limites : on a l’impression que le tableau Chrysanthèmes de Monet n’a ni haut ni bas.

Monet s’est attaché à rendre la vibration lumineuse des fleurs sans rechercher la netteté des formes.

Ce tableau s’éloigne de l’aspect figuratif et annonce l’abstraction.

Les grosses têtes colorées des chrysanthèmes sont prétexte à représenter des masses de couleurs chaudes, jaunes, blanc-rosé, rouges, tranchant sur un fond froid vert-bleu.

Elles semblent flotter à la surface de ce bleu, préfigurant les Nymphéas à la surface du bassin.

A l’automne 1897, ou peut-être dès 1896, Monet peint quatre toiles de belle taille (celle-ci mesure 79×119 cm) sur ce même motif de massif de chrysanthèmes. Les premiers Nymphéas datent aussi de 1897, ils sont catalogués juste après.

Van Gogh et les estampes japonaises

Van Gogh et Monet avaient une passion commune : les estampes japonaises. Tous deux se sont constitué de magnifiques collections de gravures des plus grands maîtres nippons, notamment Hiroshige.

Van Gogh et Monet avaient une passion commune : les estampes japonaises. Tous deux se sont constitué de magnifiques collections de gravures des plus grands maîtres nippons, notamment Hiroshige.

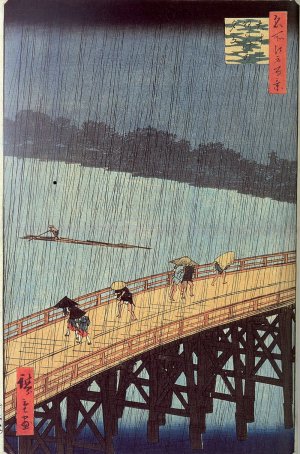

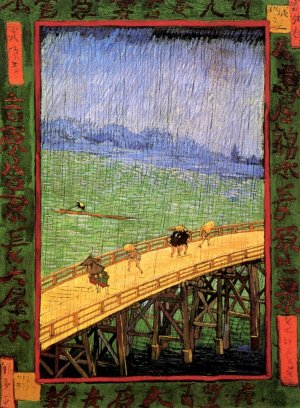

Hiroshige est l’auteur de cette estampe, « Ohashi, averse soudaine à Atake ». Elle figure en bonne place dans la maison de Monet à Giverny, accrochée dans le vestibule qui mène à son salon-atelier. Van Gogh, pour sa part, admirait tellement cette estampe qu’il en a fait une copie réinterprétée à sa manière.

On peut tenter une analyse de ce qui a plu à van Gogh et Monet dans cette gravure sur bois.

– La sobriété des moyens : une gamme serrée de bleus traités en aplats, quelques notes d’ocre et de rouge. Le relief est donné par les valeurs des couleurs froides, qui varient du clair au foncé.

– La composition au dessin très affirmé, en flèche vers la droite, avec cette berge opposée qui penche dans le sens où coule l’eau. Mais le pont est coupé, on ne voit pas d’où il part ni où il arrive, si bien que le focus est mis sur les personnages, sur cet instant où ils se font tremper dans la traversée d’un pont qui n’offre aucun abri.

Il y a de l’impressionnisme dans cette façon de capter l’instant, de figurer la pluie.

Dans le tableau de van Gogh, « Le Pont sous la pluie », une couleur supplémentaire fait son apparition : le vert. Il est probable que van Gogh a travaillé d’après une autre version de cette planche, dont on connaît trois états différents, l’un d’eux présentant des teintes vertes.

Dans le tableau de van Gogh, « Le Pont sous la pluie », une couleur supplémentaire fait son apparition : le vert. Il est probable que van Gogh a travaillé d’après une autre version de cette planche, dont on connaît trois états différents, l’un d’eux présentant des teintes vertes.

Plus d’aplat chez van Gogh. Les surfaces sont animées de nuances. L’eau de la rivière est la partie la plus caractéristique de son style. Les coups de brosse parallèles de vert, de gris-bleu et de blanc y dessinent des reliefs, des vagues qui lui donnent un aspect menaçant. Le frêle esquif qui tente de remonter le courant paraît en danger.

Le dessous du pont d’Hiroshige est monochrome et graphique, créant un contraste avec la passerelle claire où progressent les piétons. Celui de van Gogh sort de l’ombre pour montrer sa matière, – bois ? bambou ? – un matériau assez fragile que l’on croit entendre gémir et sentir trembler sous la poussée de l’eau.

L’analyse des couleurs montre qu’elles sont de valeur égale, les couleurs sombres sont repoussées vers les bords du tableau. Le principal élément de fort contraste vient de la petite tache noire sur fond jaune qui représente les deux hommes presque au milieu du tableau. Pour renforcer sa force d’attraction, Van Gogh a noirci aussi le personnage de gauche, et éclairci les parapluies et l’homme venant vers nous. Le sens de lecture de l’oeuvre en devient plus net.

Chez les deux peintres, la pluie est rendue par de fines lignes obliques parallèles et croisées, offrant une impression plus nette et plus froide chez Hiroshige.

L’élément le plus personnel que van Gogh apporte à cette copie a été repoussé dans le cadre. Sans reproduire dans le dessin même le cartouche de signature de l’artiste japonais, van Gogh a imaginé un cadre vert bordé d’un liséré rouge, et décoré de caractères d’inspiration japonaise. Il affirme ainsi son intention décorative et japonisante, selon la mode de l’époque.

La pomme Ariane

Je porte un nom de pomme. La nouvelle m’a cueillie à froid.

Je porte un nom de pomme. La nouvelle m’a cueillie à froid.

L’Institut National de Recherche Agronomique, l’INRA, vient de lancer sur le marché la pomme Ariane – le presque anagramme ne vous aura pas échappé.

On nous le jure, cette pomme veut notre bien. Elle est issue de patients croisements qui lui confèrent les qualités les plus intéressantes de ses parents, celle de résister à la tavelure du pommier n’étant pas la moindre. Grâce à cette santé de fer, les arboriculteurs vont pouvoir économiser la moitié des traitements habituellement administrés aux pommes, ce qui sera tout bénéfice pour tout le monde, sauf les producteurs de produits phytosanitaires. Bon, rien à voir avec une pomme bio tout de même…

Pour son lancement, Ariane a droit à toute une campagne de promo. Sur internet, le descriptif est savoureux :

La pomme Ariane est à la fois sucrée et acidulée, ferme et croquante, juteuse et pétillante en bouche pour une saveur authentique. Bicolore, dun rouge profond et brillant pailleté de lenticelles or, Ariane marie élégance et rusticité. De plus cette pomme se conserve très bien. En fait, Ariane veut ressembler à ses consommateurs : naturelle, spontanée, bien dans sa peau.

Un rouge profond et brillant pailleté de lenticelles or, ça ferait joli comme robe à Noël…

Automne à Giverny

L’automne vient de toucher de sa baguette magique le jardin de Monet à Giverny. Je crois qu’il arrive un peu plus tard que d’habitude, et que les quinze jours de retard pris en début de saison se sont répercutés tout au long de l’année.

L’automne vient de toucher de sa baguette magique le jardin de Monet à Giverny. Je crois qu’il arrive un peu plus tard que d’habitude, et que les quinze jours de retard pris en début de saison se sont répercutés tout au long de l’année.

Le liquidambar flamboie dans le soleil, la glycine se transforme en or. Dans l’air flotte une odeur acide de feuilles tombées.

C’est l’été indien, il fait doux l’après-midi, plus de vingt degrés. Par ce temps inespéré, se promener dans les jardins est un délice. Nous étions peu à en profiter aujourd’hui, et nous échangions des sourires complices d’avoir eu cette bonne idée.

Vite ! Si vous voulez venir cette année, dépêchez-vous ! La saison 2006 s’achève à Giverny. Les plus belles choses ont une fin, la Fondation Monet fermera mardi soir, le 31 octobre. Après, il faudra patienter jusqu’en avril, et le spectacle sera très différent.

Commentaires récents