La chambre de Claude Monet

La visite de la maison de Monet à Giverny fait entrer dans l’intimité familiale du peintre. Nulle part ailleurs on ne se sent aussi proche de l’homme qu’il a été, travaillant et vivant dans une demeure patiemment décorée par ses soins, reflet de ses goûts, d’un mode de vie, d’une époque.

La visite de la maison de Monet à Giverny fait entrer dans l’intimité familiale du peintre. Nulle part ailleurs on ne se sent aussi proche de l’homme qu’il a été, travaillant et vivant dans une demeure patiemment décorée par ses soins, reflet de ses goûts, d’un mode de vie, d’une époque.

Une des pièces où se manifeste le plus ce sentiment d’intimité, c’est bien sûr sa chambre à coucher. Que faisons-nous là ? Ne sommes-nous pas un peu indiscrets ? Plus de quatre-vingts ans après la mort du maître dans ce même lit, il paraît encore habiter la chambre.

Peu de personnes y étaient admises, mais il arrivait à Monet d’y conduire ses visiteurs. C’est qu’il avait accroché dans cette pièce sa propre collection d’oeuvres offertes, échangées ou achetées à des artistes amis.

A son époque, les murs de la chambre étaient couverts de trente-cinq toiles accrochées les unes à côté des autres. On y voyait douze Cézanne, quatre Renoir, et des oeuvres de Sisley, Pissarro, Boudin, Delacroix, Jongkind, Morisot, Signac, Caillebotte, Chéret, Guys, Carolus Duran… Ces oeuvres sont conservées aujourd’hui au Musée Marmottan-Monet à Paris.

On accède à la chambre de Monet par un escalier très raide, aussi pentu qu’une échelle de meunier. La place ne manquait pas, pourtant, pour faire un escalier plus facile à gravir.

Monet a installé sa chambre et son cabinet de toilette au-dessus du salon-atelier, cette grange transformée à son arrivée à Giverny en atelier, puis devenue salon-fumoir après la construction du deuxième atelier. Le peintre pouvait ainsi passer aisément de l’un à l’autre, à n’importe quelle heure.

A l’entrée dans la chambre, celle-ci étonne par ses dimensions. C’est une vaste pièce presque aussi grande que l’atelier, par la force des choses. Monet, pourtant, y dormait seul. Dans les familles bourgeoises, on copiait l’aristocratie : de même que les châteaux disposaient d’appartements distincts pour le châtelain et la châtelaine, chez les bourgeois, Monsieur et Madame faisaient chambre à part. Ce n’est pas Alice qui devait s’en plaindre, vue l’habitude de Monet de se lever dès quatre heures et demie ou cinq heures du matin. Qu’on se rassure, une porte de communication reliait la suite de Monet à celle de sa femme.

La chambre est éclairée de trois baies donnant sur le jardin, devant lesquelles le soleil tourne du milieu de la matinée jusqu’au soir. C’est la pièce la plus lumineuse de la maison.

Irrésistiblement attiré, on s’approche. Le jardin s’étire comme un tapis, emplissant le paysage. A part lui, on ne voit rien. Monet surveillait-il à l’occasion ses jardiniers depuis ce poste de guet ? Il devait se régaler en tout cas de la vue qu’il s’était organisée, les allées qui se coupent à angle droit, les pelouses sous les cerisiers du Japon, et surtout les masses de fleurs exubérantes et colorées du printemps à l’automne. A l’arrière-plan, les arbres du jardin d’eau élèvent l’écran de leur masse verte.

Expo 2010 : l’impressionnisme au fil de la Seine

L’exposition Monet n’est pas encore finie (plus que quelques jours ! Dépêchez-vous !), l’expo Joan Mitchell pas encore commencée (le 23 août) qu’on sait déjà quel sera le thème des expositions 2010 et 2011 au Musée des Impressionnismes Giverny.

L’exposition Monet n’est pas encore finie (plus que quelques jours ! Dépêchez-vous !), l’expo Joan Mitchell pas encore commencée (le 23 août) qu’on sait déjà quel sera le thème des expositions 2010 et 2011 au Musée des Impressionnismes Giverny.

Celle qui ouvrira la prochaine saison le 1er avril 2010 s’inscrira dans le cadre du festival Normandie Impressionniste. Elle déclinera « L’impressionnisme au fil de la Seine », un joli sujet qui permettra de mettre en relation une soixantaine de toiles d’Eugène Boudin à Henri Matisse. On y verra des chefs-d’oeuvres de Renoir, Sisley, Seurat, et, ouf ! Claude Monet.

L’expo d’été et d’automne sera consacrée à un artiste pointilliste.

L’année 2011 sera une année Bonnard à Giverny ! Plus jeune que Monet d’une génération, Pierre Bonnard a habité Vernonnet, le quartier de Vernon sur la même rive que Giverny. Les deux maîtres s’estimaient beaucoup. Deux expositions Bonnard devraient se succéder, la première consacrée à sa période normande, la seconde à ses oeuvres du Cannet.

Voilà une programmation qui devrait plaire à un très large public. Je me fais d’avance une fête de toutes ces belles oeuvres qui vont venir nous rendre visite à Giverny, et tout spécialement des Bonnard, un de mes artistes préférés. Quel bonheur !

Giverny sur Télématin

Aifelle a la gentillesse de me signaler que la maison et les jardins de Monet ont fait l’objet d’un reportage aujourd’hui dans Télématin. Si comme moi vous avez raté le magazine, la séance de rattrapage est ici en fin d’émission. Placez le curseur sur 1h45.

Aifelle a la gentillesse de me signaler que la maison et les jardins de Monet ont fait l’objet d’un reportage aujourd’hui dans Télématin. Si comme moi vous avez raté le magazine, la séance de rattrapage est ici en fin d’émission. Placez le curseur sur 1h45.

Le reportage est assez bien fait pour atteindre son but, donner envie de venir à Giverny, et c’est là l’essentiel.

L’enthousiasme de Damien Thévenot n’y est sans doute pas pour rien. Il a le ton et presque le timbre de Nicolas Hulot, et un sourire à faire de la pub pour du dentifrice.

On voit l’intérieur de la maison avec un enchaînement entre les photos d’époque et les vues d’aujourd’hui, le jardin de fleurs, le jardin d’eau… Avec des trouvailles très cinéma, les volets qui s’ouvrent, le reflet de la porte dans le miroir, le soleil qui joue à travers les feuilles : pas facile de filmer du mouvement dans un lieu conçu comme un tableau.

Gilbert Vahé, le chef-jardinier, est interviewé. Dommage de l’interroger sur la vie de Monet, même s’il la connaît très bien, alors qu’il est un très grand professionnel avec une profonde sensibilité artistique, et la mémoire vivante de la restauration des jardins.

Passons sur l’envahissante bande sonore. Le plus étrange, c’est le choix des tableaux pour illustrer ce reportage. Impression, Soleil levant (Le Havre), les Glaçons et le Jardin de l’artiste (Vétheuil), le Déjeuner, la Liseuse (Argenteuil)… Les seuls tableaux faits à Giverny sont deux Nymphéas et un pont japonais. Il y avait pourtant le choix entre près de 500 toiles !

Évidemment, j’ai remarqué quelques inexactitudes, elles sont inévitables, mais des dates fausses par-ci par-là, qu’est-ce que ça peut faire ? Des bêtises, on en dit tous.

C’est la rançon du rythme de la télé, pas le temps de tout vérifier. Il en découle forcément de la banalité et de la superficialité, mais comme il faut faire court, ce n’est pas bien grave.

C’est précisément ce qui capte mon attention. Ce sujet que je connais trop bien, qu’en retient l’oeil neuf d’un journaliste qui le découvre ? Comment résumer Giverny en quelques mots, sans omettre ce qui paraît trop évident ? Qu’ajouter aux images ?

La gracieuse légèreté des fleurs

Le jardin d’été déploie toute sa beauté à Giverny. Du côté du clos normand, les massifs de fleurs ont si bien poussé que les corolles arrivent à hauteur des yeux. Les jardiniers à l’origine de cette profusion réussissent le tour de force d’allier l’opulence à la légèreté.

Le jardin d’été déploie toute sa beauté à Giverny. Du côté du clos normand, les massifs de fleurs ont si bien poussé que les corolles arrivent à hauteur des yeux. Les jardiniers à l’origine de cette profusion réussissent le tour de force d’allier l’opulence à la légèreté.

On vient du monde entier découvrir ce prodige. C’est un savoir-faire horticole très Monet, très Giverny. Les fleurs sont plantées très serrées, et pourtant tout mousse.

Alors qu’on conseille en général d’associer plusieurs pieds de la même plante pour obtenir plus d’effet, ici c’est le contraire qu’on applique. Les jardiniers prennent soin de varier au maximum les fleurs pour qu’elles ne côtoient pas trop leurs semblables.

Revenues à leur singularité, chacune de ces fleurs s’individualise. Plus de masse dans les massifs, mais un pétillement de tons qui se répondent, de pétales aux formes variées, à des hauteurs différentes.

On peut voir en ce moment tout un chatoiement de fleurs d’été aux couleurs chaudes ou tendres, spectaculaires ou discrètes, éphémères ou durables, cléome, glaïeul, phlox, salicaire, gaura, mauve, lavatère, dahlia simple ou double, sauge, reine-marguerite, rudbeckia, coréopsis, capucine et tant d’autres, dans une variété beaucoup plus grande que la meilleure des jardineries.

Devant tant de splendeur, il suffit de tendre l’oreille dans les allées, et on apprend comment on dit « que c’est beau ! » dans toutes les langues…

Une cuisine bleue

C’est Claude Monet lui-même qui a présidé au choix des couleurs dans toutes les pièces de sa maison de Giverny. Pour la cuisine dernier cri qu’il a fait construire à l’extrémité Est de la demeure, à la place d’une cuisine trop petite et d’une remise, Monet a opté pour le bleu.

C’est Claude Monet lui-même qui a présidé au choix des couleurs dans toutes les pièces de sa maison de Giverny. Pour la cuisine dernier cri qu’il a fait construire à l’extrémité Est de la demeure, à la place d’une cuisine trop petite et d’une remise, Monet a opté pour le bleu.

Tout est bleu sauf le sol. Murs, meubles et plafond sont recouverts de carreaux de faïence bleus et blancs ou laqués bleu ciel.

Le bleu est une couleur froide, et pourtant c’est une impression chaleureuse qui se dégage de cette cuisine, souvent la pièce préférée des visiteurs. Car une impressionnante batterie de cuisine en cuivre vient réchauffer le plus grand mur, alignant ses casseroles de différentes tailles, ses sauteuses, ses saumonières, sa turbotière, ses couvercles et autres écumoires. Les reflets chauds du cuivre et le bleu des carreaux s’équilibrent. Il est probable aussi qu’il devait faire très chaud dans cette cuisine à cause de l’énorme fourneau, une impression de fraîcheur était sans doute la bienvenue.

Mais Monet ne s’en est pas tenu là. Non content d’associer les tonalités dans une pièce, il a voulu aussi harmoniser les pièces entre elles.

Par la porte ouverte de la cuisine, on aperçoit la salle à manger. En général, cette porte restait fermée, séparant le domaine des maîtres de celui des domestiques. Mais au moment de servir à table, on l’ouvrait.

Monet avait un sens tatillon du détail. Pour éviter toute faute de goût, il fallait que la couleur de la cuisine réponde à celle de la salle à manger. Celle-ci était jaune de chrome, de manière à mettre en valeur la vaisselle bleue et les estampes japonaises à dominante bleue, et aussi pour apporter plus de luminosité à une pièce éclairée par des ouvertures assez étroites.

Pour aller avec tout ce jaune, Monet a voulu du bleu pour la cuisine : c’était une de ses associations de couleurs préférée. On la retrouve dans de nombreux tableaux, par exemple la série des escaliers aux tournesols du jardin de Vétheuil.

Le mobilier de Monet

J’en rêvais depuis longtemps : la Fondation Claude Monet vient de m’autoriser à prendre des photos dans la maison du peintre à Giverny. Je me réjouis de pouvoir parler enfin de cette demeure merveilleuse, unique, qui mérite quelques explications pour être mieux appréciée.

J’en rêvais depuis longtemps : la Fondation Claude Monet vient de m’autoriser à prendre des photos dans la maison du peintre à Giverny. Je me réjouis de pouvoir parler enfin de cette demeure merveilleuse, unique, qui mérite quelques explications pour être mieux appréciée.

A Giverny, on est non seulement dans les murs, mais aussi dans les meubles de Monet. Tout est resté en place après la mort du maître, d’abord pieusement conservé par sa belle-fille Blanche, puis, comment dire ? oublié ? abandonné ? par son fils Michel, qui avait fait sa vie ailleurs.

Malgré le délabrement de la maison au moment où l’Académie des Beaux-Arts l’a reçue en 1966, on a pu restaurer le mobilier de Monet. Quand, pour certaines pièces en trop mauvais état, cela n’a pas été possible, le directeur Gérald van der Kemp a cherché des meubles de la même époque et du même style pour remplacer les meubles manquants. Il avait acquis une grande expérience de ce travail en remeublant patiemment le palais de Versailles.

Le résultat est saisissant. On est projeté tout à la fois il y a cent ans et dans la vie quotidienne de Claude Monet.

Voici un aspect du salon que Monet s’est installé dans son premier atelier, lorsqu’il s’est fait construire le deuxième et qu’il a pu récupérer cet espace situé au rez-de-chaussée de la maison principale pour son usage personnel.

Largement baigné de lumière par la grande verrière à l’ouest, le salon lui servait de fumoir, cette pièce réservée aux hommes où ceux-ci se rendaient après le repas pour griller une cigarette ou tirer sur leur cigare. Fumer, alors, était considéré comme un signe de distinction. On ignorait les dangers du tabac, qui a fini par venir à bout des poumons de Monet.

Une grande photo montre Monet debout au milieu de cette pièce, et c’est comme un jeu des sept erreurs de comparer son aspect d’aujourd’hui avec celui qu’elle avait de son vivant. On s’aperçoit que la chaise en rotin, la petite table pliante, le bureau sont les mêmes. C’est moins sûr pour le canapé et la méridienne, placés au même endroit mais pas tout à fait semblables.

Si Monet revenait, il retrouverait ses marques, à une exception près : la pièce n’empeste plus le tabac. Comme de photographier, il est maintenant interdit de fumer dans la maison.

Crête de coq

La mémoire nous prend toujours par surprise. Quelquefois elle défaille au mauvais moment, mais il lui arrive aussi de nous réserver des réminiscences brutales, des flashes d’émotion inattendue qui troublent profondément.

La mémoire nous prend toujours par surprise. Quelquefois elle défaille au mauvais moment, mais il lui arrive aussi de nous réserver des réminiscences brutales, des flashes d’émotion inattendue qui troublent profondément.

Cette année le jardinier chef de la Fondation Monet, Gilbert Vahé, a placé l’érythrine tout près de la sortie, personne ne peut la manquer. Cette belle plante exotique demande la douceur d’une serre pour hiberner chez nous. Elle est cultivée en pot, et l’arbuste fait environ deux mètres.

C’est d’abord la taille réduite de l’arbuste en pot qui frappe ma cliente. « Je connais cette plante, s’exclame-t-elle, ça fait longtemps que je n’en ai pas vu, elle est beaucoup plus grande d’habitude ! » On sent qu’elle compare l’érythrine givernoise qu’elle a sous les yeux à l’image qu’elle a gardée dans sa mémoire. Quelque chose cloche.

Ailleurs sur la planète, l’érythrine se développe jusqu’à devenir un arbre. Quel peut bien être le référentiel de cette dame pour trouver celle-ci petite ? Son léger accent ne me permet pas de deviner son pays d’origine.

– La Bolivie ! répond-elle. On jouait avec cette plante !

En Bolivie, raconte-t-elle, l’érythrine fait huit mètres de haut. Les fillettes ramassaient les fleurs tombées : « on jouait à la marchande, on vendait nos poulets ! »

Il y a dans la vivacité de sa réponse, dans sa mélancolie aussi, quelque chose qui étreint. Il y passe comme la déchirure de l’exil, le regret de l’enfance enfuie, et en même temps la tendresse que l’adulte porte aux moments joyeux de ses jeunes années.

Saisie par le souvenir, voici cette dame installée en France depuis des décennies redevenue une petite de sept ans. Rêveuse, elle se revoit qui joue avec ses copines sans jouets, juste avec ces fleurs tombées qui ont la couleur des crêtes de coq, retrouvées par hasard dans les jardins de Giverny.

Fleurs mauves

De belles vivaces mauves forment la parure d’été de l’allée centrale du jardin de Monet.

De belles vivaces mauves forment la parure d’été de l’allée centrale du jardin de Monet.

Les plus hautes, les salicaires, aiment en général le bord de l’eau. Devant elles, les lychnis ou coquelourdes explosent de petites fleurs d’un rose intense qui contraste avec leur feuillage d’un gris duveteux. Au ras du sol, les capucines, ces jolies annuelles à feuilles rondes et fleurs orange, ont pris le départ de leur cent mètres à l’assaut des graviers.

Du temps de Monet, l’allée centrale de son jardin n’avait pas tout à fait l’aspect qu’on lui connaît aujourd’hui. Outre la présence de cyprès et d’épicéas de chaque côté, source de bien des disputes conjugales, on pouvait y voir aussi une large bordure formée d’iris. Seul l’intérieur de l’allée, juste sous les arbres, présentait des touffes de fleurs rose pâle.

Tous les visiteurs de Giverny peuvent s’en rendre compte cette année, s’ils vont voir l’exposition Monet au musée des Impressionnismes Giverny. Une des toiles, le jardin de l’artiste à Giverny représente la grande allée, et l’on y distingue très bien cette masse de différentes variétés d’iris.

L’effet était splendide. Alors, pourquoi ne pas avoir refait cette bordure à l’identique ?  C’est un regret qu’on a surtout à l’époque de la floraison des iris, au mois de mai. Car en ce moment où ils sont défleuris, revenus à la forme d’un poireau et en train d’être taillés courts, l’explication paraît évidente. Vous imaginez la grande allée bordée de moignons d’iris pendant tout l’été ?

C’est un regret qu’on a surtout à l’époque de la floraison des iris, au mois de mai. Car en ce moment où ils sont défleuris, revenus à la forme d’un poireau et en train d’être taillés courts, l’explication paraît évidente. Vous imaginez la grande allée bordée de moignons d’iris pendant tout l’été ?

Monet, qui était seul à profiter de son jardin et libre d’installer son chevalet où il voulait, pouvait se permettre un aspect rebutant par-ci par-là, ce qu’il vaut mieux éviter pour le public.

Aujourd’hui, on privilégie l’esprit plutôt que la lettre. La place dévolue aux iris a donc été réduite. Monet semble d’ailleurs avoir fait évoluer son jardin de la même façon. Dans des toiles ultérieures, on voit les vivaces mauves prendre beaucoup plus d’importance à l’ombre des épicéas.

Le jardin de Monet, les iris

Claude Monet, 1900, Paris musée d’Orsay, huile sur toile 81x 92 cm

Flamboyances d’été

Le printemps avait teinté de mauve et de rose le jardin de Monet, étalant partout ses juliennes et ses pavots. L’été procède autrement. Plutôt qu’un effet de masse, c’est telle ou telle allée qui resplendit soudain, sous l’action de floraisons spectaculaires.

Le printemps avait teinté de mauve et de rose le jardin de Monet, étalant partout ses juliennes et ses pavots. L’été procède autrement. Plutôt qu’un effet de masse, c’est telle ou telle allée qui resplendit soudain, sous l’action de floraisons spectaculaires.

En ce moment, c’est la meilleure période pour voir des lis, des glaïeuls de toutes les couleurs, ou des crocosmias.

Le port du crocosmia évoque une main tendue, paume en l’air, une main de prestidigitateur qui sortirait des bouquets écarlates de nulle part, dans un jaillissement de jet d’eau. Toute cette énergie se marie à Giverny avec des jaunes, en particulier des lysimaques. Même quand le temps est couvert, l’allée des crocosmias flamboie de partout.

A quelques pas, les anthémis discutent avec des rudbéckias. Les hampes des glaïeuls aux couleurs inattendues se penchent gracieusement sur les petites allées. Les premiers soleils s’ouvrent, signe qu’on approche de l’apogée du jardin d’été. Les salicaires et les lychnis font scintiller la grande allée de taches roses, tandis que les capucines s’élancent avec détermination à l’assaut du gravier. Au jardin d’eau, les nymphéas piquent de couronnes pâles la surface de l’étang.

C’est le moment de venir à Giverny, tout autant qu’au printemps ! Ce matin, une dame bouleversée m’a dit en posant la main sur son coeur qu’elle remerciait la mairie de X de lui avoir permis de découvrir un endroit aussi merveilleux. Vous laisser prendre à votre tour par la beauté des jardins de Monet, c’est tout ce que je vous souhaite à vous aussi.

C’est normal, c’est normand !

Le soleil n’est pas toujours au rendez-vous des vacances en Normandie. Plus souvent qu’à son tour, le ciel est gris, d’épais nuages cachant le soleil.

Le soleil n’est pas toujours au rendez-vous des vacances en Normandie. Plus souvent qu’à son tour, le ciel est gris, d’épais nuages cachant le soleil.

C’est une donnée à intégrer au moment de faire vos bagages. Une fois ce principe admis, vous serez paré pour toute éventualité, assuré de la réussite de votre séjour. Vous rêviez de vous promener en sandales, ou même en tongues ? N’oubliez pas les baskets, voire les bottes en caoutchouc !

Côté intempéries, la Normandie est un peu l’annexe de la Bretagne, même si les nuages venus de l’Atlantique se sont déjà bien essorés au début de leur voyage.

Dans l’Eure, on prend tout cela avec flegme. On a été à bonne école, du temps où la Normandie était anglaise. Pour un peu, on en ferait un concours, à qui a la météo la plus variable, la pluie supérieure.

Quand même, à l’heure de l’informatique, on aimerait un peu plus d’organisation là-haut. Qu’il pleuve la nuit, par exemple. Mais ça, c’est comme faire une liste de voeux au Père Noël, on n’est pas toujours exaucé…

Aubépine

L’aubépine poudre de blanc les haies de campagne au mois de mai. On la remarque alors : il y en a partout.

L’aubépine poudre de blanc les haies de campagne au mois de mai. On la remarque alors : il y en a partout.

Dans les jardins, elle déjoue sa banalité en devenant rose, voire rouge, et en se présentant sous forme d’un petit arbre de trois à quatre mètres.

Je ne sais pas ce que cela vous évoque, l’aubépine, quelques belles pages de Proust peut-être ? En Irlande, c’est clair pour tout le monde : l’aubépine (hawthorn) est un arbre féerique (a fairy tree). Des créatures mystérieuses y habitent.

Bien sûr, au pays de Descartes, on ne croit guère aux fées. Mais là-bas, selon la dame irlandaise qui m’a longuement parlé de l’aubépine, personne ne s’amuserait à en plaisanter.

Les paysans sont des gens terre à terre, croyez-vous. Pourtant le cultivateur irlandais qui a un buisson d’aubépine qui pousse dans son champ fera un détour avec son tracteur pour l’éviter. Pas question de l’abîmer, encore moins de l’arracher.

Pour illustrer à quel point la croyance dans le caractère magique de l’aubépine est ancrée, ma cliente m’a raconté une histoire assez incroyable. Dans la maternelle de son village, une aubépine pousse dans la cour de l’école. C’est plein de piquants très pointus, l’aubépine. Les ballons finissent toujours par atterrir dedans, et les enfants se griffent à aller les rechercher.

En conseil d’école, tout le monde était d’accord : l’aubépine devait disparaître (it must go). Mais quand il s’est agi de trouver quelqu’un pour l’arracher… Personne, non personne n’a voulu risquer de… De quoi ? On ne sait pas vraiment, mais sûrement les fées allaient se venger terriblement, car personne, non personne n’a accepté de.

Au final on a taillé sévèrement l’aubépine.

Mais déjà, elle repousse.

A tous les étages

Bien qu’il ait été sévèrement élagué cet hiver pour cause de branches creuses, le vieux saule qui ferme le bassin de Claude Monet ne s’est pas départi de sa majesté. Les arbres centenaires ont un côté noble qui donne du caractère à n’importe quel jardin.

Bien qu’il ait été sévèrement élagué cet hiver pour cause de branches creuses, le vieux saule qui ferme le bassin de Claude Monet ne s’est pas départi de sa majesté. Les arbres centenaires ont un côté noble qui donne du caractère à n’importe quel jardin.

Cela vient peut-être de leur taille tellement plus haute que la nôtre. Ils font un lien entre le sol et le ciel, créant l’indispensable axe vertical.

Mais Monet n’aurait pu se satisfaire d’un aspect de parc à l’anglaise. Il lui fallait s’immerger dans le végétal. il a donc planté fleurs, arbustes et arbres les uns au-dessous des autres, en strates, pour que l’oeil rencontre pétales et feuilles partout où il se pose.

Le chemin qui fait le tour du bassin s’inscrit dans une luxuriance végétale qui atteint son apogée en été.

Pour les jardiniers, le tour de force consiste à faire fleurir des rosiers ou des arbustes à l’ombre d’arbres devenus immenses depuis l’époque de Monet, et qui ont tendance à écraser de leur imposante stature les plantes placées au-dessous d’eux.

Ombre et lumière

Planter des fleurs de couleur claire dans les taches d’ombre, c’est l’idée de Monet pour éclaircir les zones les plus sombres de son jardin.

Planter des fleurs de couleur claire dans les taches d’ombre, c’est l’idée de Monet pour éclaircir les zones les plus sombres de son jardin.

Sous les ifs, tout en haut de la grande allée, et sous chacun des épicéas abattus ultérieurement, il plantait des fleurs blanches. Ici les impatiences blanches sont en mélange avec des rouges, pour l’harmonie avec les pélargoniums.

Ces derniers sont d’un rouge vif dans les massifs ombrés et d’un rouge rosé au soleil, ce qui accentue l’effet d’ombre et de lumière.

Le chemin de la Seine

Le trésor est au pied de l’arc-en-ciel, dit-on. Ici, il a pris la forme de cette double rangée de piquets tout neufs au milieu du pré. Ils bordent le chemin qui vient d’être ouvert au public et qui mène de la route de Giverny jusqu’à la Seine.

Le trésor est au pied de l’arc-en-ciel, dit-on. Ici, il a pris la forme de cette double rangée de piquets tout neufs au milieu du pré. Ils bordent le chemin qui vient d’être ouvert au public et qui mène de la route de Giverny jusqu’à la Seine.

Juste au niveau du panneau indiquant la sortie de l’agglomération de Vernon, un petit parking a été aménagé côté colline. En face, les prés s’ouvrent maintenant aux promeneurs.

Ce fond de vallée était autrefois un chapelet d’îles séparées par de minces bras du fleuve. Les terrains sont d’un seul tenant maintenant, mais le dessin de ces anciennes voies d’eau se lit encore dans le relief du chemin, tout en creux et en bosses.

De chaque côté, des prés à vaches, des rangées de saules, des trembles qui frissonnent, bavards. En dix minutes à peine on atteint le bord de l’eau.

La prairie se termine en escarpement. En contrebas, la Seine lèche de minuscules plages sableuses. C’est un joli coin pour se prélasser un moment, ou déballer son pique-nique au soleil.

On peut, de là, regagner Vernon par la berge (l’inverse est également possible au départ du pont, derrière le stade), ou préférer revenir sur ses pas. Le retour offre des points de vue inhabituels sur la côte Sainte-Catherine et le mont d’Heurgival (qui dériverait d’Or git val, le val où git de l’or : un arc-en-ciel a dû s’arrêter par là autrefois !).

Une fois arrivé au parking, la voie verte s’étire au pied de la colline pour prolonger la promenade vers Giverny ou vers Vernon.

Monet et la Suisse

J’aime bien ces coins du bassin de Monet où il paraît un peu sauvage, et où chaque fleur de Nymphéa semble plus précieuse encore.

J’aime bien ces coins du bassin de Monet où il paraît un peu sauvage, et où chaque fleur de Nymphéa semble plus précieuse encore.

On se croirait devant un plan d’eau naturel comme la Suisse en a tant.

J’ai guidé une délégation suisse ce matin, ce qui m’a donné l’occasion de réviser les connexions qui existent entre Claude Monet et la Confédération Helvétique.

C’est une des règles d’or du métier, il faut essayer d’adapter le commentaire au public. Imaginez que vous soyez au Japon, si vous êtes Français la moindre minuscule anecdote relative à la France va vous faire tendre l’oreille, tandis que de longs développements sur la généalogie des empereurs du Japon, certes plus essentiels à la compréhension de l’histoire locale, vous assommeront.

Monet a beaucoup voyagé à travers l’Europe, et, s’il a visité la Suisse, il n’y a apparemment rien produit. D’où un silence quasi général de ses biographes sur des vacances helvétiques qui n’ont guère marqué l’histoire de l’art. On trouve néanmoins mention de ce voyage sous la plume de Daniel Wildenstein, qui ne saurait rien omettre. Monet part à Saint-Moritz avec Michel et les enfants de feu Suzanne et Théodore Butler à la mi-février 1913.

Le peintre, enthousiaste, envoie des cartes postales à toute la famille et se promet de revenir l’année suivante peindre en Suisse, « dans cet admirable pays. » Malheureusement, il ne mettra pas ce projet à exécution, sans doute à cause de la guerre.

En revanche, les musées suisses regorgent de belles oeuvres, et des collectionneurs privés se sont intéressés à la production tardive de Monet, encore accessible dans les années 1950. Ce qui suscite des expositions régulières et importantes, comme celle de la Fondation Beyeler à Bâle à l’automne dernier.

Ce serait toutefois indélicat de rappeler le vol du Champ de coquelicots près de Vétheuil qui s’est produit à Zurich début 2008.

Et excessif de chercher, dans l’Académie Suisse où Monet a perfectionné sa technique quand il était un jeune artiste parisien, un lien quelconque avec le petit pays alpin. L’Académie Suisse tire son nom de son fondateur, Charles Suisse, qui permettait à des peintres peu fortunés de travailler avec des modèles vivants, sans leçons d’un maître. C’était tout ce qu’il fallait au caractère rebelle de Claude Monet.

Temps fort

Le jardin de Monet à Giverny est en perpétuelle évolution au rythme des saisons. Les floraisons spectaculaires se succèdent à date fixe, prévisibles. Pour le photographe qui souhaite les immortaliser, pourtant, l’affaire n’est pas si simple.

Le jardin de Monet à Giverny est en perpétuelle évolution au rythme des saisons. Les floraisons spectaculaires se succèdent à date fixe, prévisibles. Pour le photographe qui souhaite les immortaliser, pourtant, l’affaire n’est pas si simple.

Imaginons par exemple que vous vous mettiez en tête de faire une photo de la tonnelle de l’embarcadère au moment où elle croule sous les roses, parce que c’est si joli, ce reflet qui lui fait écho dans l’eau, repris en fugue par le feston des astilbes.

Vous essayez de prévoir le jour optimal, celui où les fleurs seront les plus épanouies mais pas encore fanées. Puis vous guettez le ciel, en espérant que le temps variable de Giverny vous ménage quelques heures de soleil dans la période adéquate.

Ce n’est pas gagné, mais parfois cela arrive. Vous vous précipitez à Giverny, pour découvrir que la tonnelle est à l’ombre, ou qu’une équipe de télévision vous a devancé et occupe interminablement les lieux, à moins que ce ne soient les touristes qui passent en flot ininterrompu sous les arceaux fleuris.

Patience, votre heure finira par venir. Il suffit d’avoir le temps.

Inversement, il arrive que tout soit parfait, un de ces instants magiques où le jardin est vide, la lumière délicieuse et où les fleurs semblent ne fleurir que pour vous.

Ce jour-là, comme par hasard, vous n’avez pas votre appareil. Ou votre batterie est à plat.

Ou, en ce qui me concerne, je suis là pour travailler et non pour photographier, et je vois mes clients faire distraitement des photos merveilleuses, tout en me prêtant une oreille plus distraite encore.

Moulin Rouge

Je sais que je vais faire des envieux.

Je sais que je vais faire des envieux.

J’ai guidé une danseuse du Moulin Rouge. Ravissante, bien sûr, et charmante de surcroît.

C’est rare que les clients me disent quel métier ils font, et en général je m’abstiens de leur poser la question. Peut-être que, s’il n’avait pas fait une température caniculaire, je ne l’aurais pas su.

Je lui expliquais que c’était exceptionnel en Normandie, c’est pourquoi il y a peu d’endroits climatisés. « Le Moulin Rouge non plus n’est pas climatisé ! » s’est-elle exclamée. L’info m’a un peu surprise, la clim est peut-être en panne ? Ça doit être dur de danser par cette chaleur.

Les derniers pavots étalaient leurs robes de soie. « On dirait des danseuses ! » ai-je suggéré. « C’est vrai, a-t-elle souri, dans le final j’ai un costume rose avec des lumières qui s’allument, c’est tout à fait comme ça ! »

Hémérocalles

Les Hémérocalles, Claude Monet, Musée Marmottan-Monet, Paris. Vers 1914-1917. Huile sur toile, 150x140cm

Les toiles tardives de Claude Monet conservées au musée Marmottan à Paris n’étaient pas destinées à être vendues.

Les toiles tardives de Claude Monet conservées au musée Marmottan à Paris n’étaient pas destinées à être vendues.

Monet les a peintes pour se faire plaisir, si l’on peut dire, ou plutôt pour répondre à cette passion de la peinture qui l’animait depuis toujours.

Quand Monet s’enthousiasme, c’est une urgence de peindre qui lui fait saisir ses brosses et écraser les tubes de couleurs sur la palette.

On retrouve quelque chose de cet élan créateur dans les Hémérocalles, une toile d’assez grandes dimensions exécutée pendant la Première Guerre Mondiale. C’est une époque où Monet s’enferme dans son grand atelier et peint avec acharnement malgré le poids des ans, pour tâcher d’oublier l’angoisse de la guerre.

La composition des Hémérocalles est d’une grande simplicité. Une touffe d’hemerocallis orange se détache au bord du bassin, dont la rive parcourt le tableau en oblique, découpant deux zones de couleurs différentes. Pas de perspective, de point de fuite, juste un effet de plongée indiquant que les fleurs sont en contrebas du spectateur. Toute la force du tableau vient de l’extraordinaire vigueur qui le parcourt. Les fleurs d’hémérocalles ne sont pas, comme au naturel, sagement découpées sur l’arrière-plan. Elles jaillissent en éruption volcanique, taches incandescentes projetées au-dessus de la masse des feuilles. Des feuilles qui semblent douées de vie, prêtes à sortir du cadre pour venir danser sur le parquet du Musée des Impressionnismes Giverny, où la toile est exposée jusqu’au 15 août.

Toute la force du tableau vient de l’extraordinaire vigueur qui le parcourt. Les fleurs d’hémérocalles ne sont pas, comme au naturel, sagement découpées sur l’arrière-plan. Elles jaillissent en éruption volcanique, taches incandescentes projetées au-dessus de la masse des feuilles. Des feuilles qui semblent douées de vie, prêtes à sortir du cadre pour venir danser sur le parquet du Musée des Impressionnismes Giverny, où la toile est exposée jusqu’au 15 août.

Tout tourbillonne, des coups de pinceau bleus s’enroulent sur l’or du bassin. De quoi s’agit-il, de reflets du ciel, du vent ? Ou juste de la matérialisation de l’incroyable énergie de celui qui se voit comme un vieillard aux forces faiblissantes ?

Le silence des signes

Je n’avais jamais guidé de sourds. L’expérience s’est révélée d’une richesse extrême.

Je n’avais jamais guidé de sourds. L’expérience s’est révélée d’une richesse extrême.

La première chose qui m’a frappée, c’est le silence. Les ados papotaient et plaisantaient en langue des signes dans un calme absolu. Communiquer sans déranger les autres, quelle merveille ! Cela évoquait les gestes des moines pour ne pas rompre leur voeu de silence.

Quand nous parlons, nous diffusons notre message à toutes les oreilles aux alentours, qu’elles soient tournées vers le locuteur ou non. La langue des signes en revanche impose que celui à qui l’on s’adresse vous regarde signer. Il peut à tout moment décider de rompre la communication en regardant ailleurs.

Pour le guidage, il importe que chacun voie très bien l’interprète. Il faut aussi éviter de parler en marchant ou en montrant des choses : on ne peut pas avoir les yeux partout.

En revanche la vue porte mieux que la voix. Quelqu’un assis sur un banc à plusieurs mètres suivra très bien les signes, tandis qu’il aurait du mal à vous entendre.

Autre avantage majeur : les bruits extérieurs ne gênent plus. Plus besoin de chercher un endroit calme. Oubliés, les camions sur la route, la tondeuse, les pleurs des bébés, le coq qui cocoricote ! Seule la vue compte, les sons sont effacés, beaucoup de nuisances en même temps.

Les handicapés nous challengent. Quand un sens leur manque, ils développent d’autres ressources en compensation. Comment perçoivent-ils le monde ? Il nous faut faire un effort pour imaginer les implications du handicap, essayer de comprendre et de s’adapter. Nous pousser à voir les choses sous un autre angle, c’est le beau cadeau qu’ils nous font.

Champ de coquelicots

Faites pousser un champ de coquelicots à Giverny, à côté d’un parking, et voilà ce qui arrive : une nuée de paparazzi vient immortaliser le spectacle !

Faites pousser un champ de coquelicots à Giverny, à côté d’un parking, et voilà ce qui arrive : une nuée de paparazzi vient immortaliser le spectacle !

Monet reste associé à sa célèbre toile du musée d’Orsay où l’on voit son épouse Camille et leur petit Jean avancer au milieu d’une prairie envahie de coquelicots. Le tableau s’appelle « Les Coquelicots à Argenteuil ». Inutile de dire qu’il n’a pas été peint à Giverny.

En revanche, Monet a bel et bien représenté ce champ-ci, ou un autre pas loin. La ressemblance avec la toile « Champ aux coquelicots » de l’Art Institut de Chicago est frappante, même si Monet s’est avancé pour peindre le champ de coquelicots dans l’autre sens, avec la colline de Giverny à l’arrière-plan.

Quelle joie de retrouver ce motif de Monet ! Et coup de chapeau à l’agriculteur qui a pris l’initiative de ne pas trop traiter son blé, pour que les coquelicots s’y développent. Car il y a du blé entre les coquelicots ! Les fleurs sont venues toutes seules de surcroît.

Les agriculteurs façonnent le paysage en donnant leur couleur à tout un patchwork de parcelles, jaune colza, bleu lin, vert maïs, assemblées par des haies et des chemins. Un manteau multicolore lancé par un géant sur les épaules des collines, digne de la haute-couture.

Dimensions de la maison de Monet

Ce ne sont pas toujours les questions les plus simples auxquelles il est le plus facile de répondre. Mais j’ai enfin trouvé la bonne personne à qui demander les dimensions de la maison de Monet. Celle-ci mesure 43 mètres de long par 5 mètres de large.

Ce ne sont pas toujours les questions les plus simples auxquelles il est le plus facile de répondre. Mais j’ai enfin trouvé la bonne personne à qui demander les dimensions de la maison de Monet. Celle-ci mesure 43 mètres de long par 5 mètres de large.

Sur deux niveaux, on obtient 430 mètres carrés, auxquels il faut rajouter un bout de grenier qui a servi de chambre.

430m2, cela semble spacieux à première vue, mais pour loger dix personnes c’est tout de suite moins excessif. D’autant qu’un grand bout de cet espace, le premier atelier, est réservé à l’usage professionnel.

Surtout, à l’arrivée des Monet-Hoschedé à Giverny, la maison est nettement plus petite. C’est Monet qui a poussé les murs en ajoutant une extension de chaque côté. Ce faisant, il a déséquilibré la forme générale de la maison, démesurément longue pour sa profondeur. A l’étage, avec toutes les pièces en enfilade et le plancher de bois, on se croirait sur le pont d’un bateau.

Le raccord entre la maison d’origine et les extensions est encore lisible dans la taille des fenêtres. Le maître de la lumière les veut plus grandes que celles d’origine. Sur la photo, la fenêtre de gauche fait partie du corps principal de la maison, celle de droite a été dessinée par Monet. Habilement, les petits bois reprennent la forme des fenêtres voisines plus étroites, pour garder une harmonie. On remarque toutefois la taille plus grande des persiennes, et même un changement dans les garde-corps. Monet recherchait la simplicité.

A l’intérieur, la différence est notable. Les nouvelles pièces créées par Monet sont lumineuses, celles d’origine restent sombres même par beau temps.

On notera aussi que Monet n’a pas cherché à aligner les ouvertures de l’étage avec celles du rez-de-chaussée. C’est ce léger décalage dans l’emplacement des ouvertures qui donne tout leur charme aux maisons anciennes.

Hémérocalle

L’hémérocalle est au lys ce que la clairette est au champagne, serait-on tenté de croire. Sans avoir l’allure aristocratique de son cousin, l’hémérocalle ne manque pourtant pas de qualités. Sa floraison éphémère – ne l’appelle-t-on pas aussi lys d’un jour ? – est compensée par une production régulière d’élégantes fleurs orange ou jaunes de grande taille, gracieusement présentées tout au bout d’une longue hampe recourbée. Elles sont la plupart du temps dépourvues de parfum, mais le lys n’en fait-il pas un peu trop sur ce plan-là ?

L’hémérocalle est au lys ce que la clairette est au champagne, serait-on tenté de croire. Sans avoir l’allure aristocratique de son cousin, l’hémérocalle ne manque pourtant pas de qualités. Sa floraison éphémère – ne l’appelle-t-on pas aussi lys d’un jour ? – est compensée par une production régulière d’élégantes fleurs orange ou jaunes de grande taille, gracieusement présentées tout au bout d’une longue hampe recourbée. Elles sont la plupart du temps dépourvues de parfum, mais le lys n’en fait-il pas un peu trop sur ce plan-là ?

L’hémérocalle se prête bien à la culture en massif, elle demande d’ailleurs de la place pour loger ses masses de feuilles, aussi encombrantes qu’une robe à crinoline. Si vous lui en offrez, cette vivace se laissera adopter sans faire de manières. Cette bonne fille demande peu de soin, et a le bon goût de résister à toutes les plaies qui s’abattent sur votre jardin, pendant que vos lis se font croquer par des aliens.

Elle résiste, l’hémérocalle, jusqu’à son nom qui refuse de revenir à la mémoire quand on a besoin de lui. C’est le genre de fleur devant laquelle les visiteurs de Giverny s’arrêtent en claquant des doigts. Comment ça s’appelle, déjà ? Euh… iris d’un jour ? Non, c’est pas ça ! Hémérocaille !

Aïe aïe aïe ! Je me sens prise du démon de l’information. Je bouillonne telle un enfant qui lève le doigt, prêt à donner la réponse.

Tais-toi, Ariane, tais-toi. Il y a des gens que cela vexe qu’on leur souffle, comme si on venait de leur dire qu’ils sont nuls en jardinage. Alors que j’aime tant qu’on m’apprenne le nom des milliers de fleurs que je ne sais pas encore reconnaître !

Centenaire de Lourdes

Claude Monet avait 17 ans en 1858, à peine plus que la petite Bernadette Soubirous à qui, cette année-là, la Vierge est apparue dans la grotte de Lourdes.

Claude Monet avait 17 ans en 1858, à peine plus que la petite Bernadette Soubirous à qui, cette année-là, la Vierge est apparue dans la grotte de Lourdes.

La Vierge exhale un parfum de roses, c’est bien connu. Cent ans plus tard l’évènement était enfin associé à une rose, la très répandue « Centenaire de Lourdes » obtenue en 1958.

Très florifère, légèrement parfumée, remontante, cette rose a beaucoup de qualités, dont celle très appréciable de garder un beau feuillage quel que soit le mauvais temps, comme si la pluie n’avait pas d’emprise sur sa santé. Une bénédiction pour les jardiniers normands !

Dans les jardins de Monet, ce sont des rosiers Centenaire de Lourdes greffés sur tiges qui ont été choisis pour évoquer la roseraie de la tante Lecadre.

Il y a quelques jours, le spectacle était si beau que je n’ai pu m’empêcher de le dire à un jardinier qui passait par là. Croyez-vous qu’il a partagé mon enthousiasme ? Ce ne serait pas d’un jardinier ! Selon lui, les rosiers étaient moins fleuris que l’année dernière. Surtout, ce qui le chagrinait, c’était le pied remplacé cet hiver et qui n’a pas repris.

Ce rosier mort, il ne voyait que ça, comme un reproche, alors qu’il passe complètement inaperçu pour les visiteurs au milieu de tant de splendeur.

Galéjade

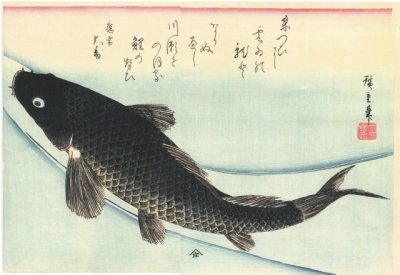

La Carpe par Ando Hiroshige, une des estampes japonaises de la collection Claude Monet

– J’ai vu un énorme poisson !!!

– J’ai vu un énorme poisson !!!

L’enfant qui s’exclame au bord du bassin de Monet est si enthousiaste que je m’arrête.

– Ah oui ? Il était gros comment ?

– Comme ça ! dit-il en écartant les bras.

Un peu moqueuse devant l’exagération manifeste :

-C’était quoi ? Un crocodile ? Une baleine ?

L’enfant me lance un regard noir. Je reprends, sans ironie cette fois :

– Il était plutôt long ou plutôt rond ?

– Plutôt rond !

– Alors c’est une carpe !

– C’est pas une carpe, répond l’enfant définitivement méfiant, c’est un poisson !

Digitalisation

La digitale est un pays de Cocagne à elle toute seule, avec son accumulation de cornes d’abondance toutes entassées les unes sur les autres. Et c’est bien l’effet qu’elle doit faire aux abeilles qui viennent y faire leur shopping.

La digitale est un pays de Cocagne à elle toute seule, avec son accumulation de cornes d’abondance toutes entassées les unes sur les autres. Et c’est bien l’effet qu’elle doit faire aux abeilles qui viennent y faire leur shopping.

Mais à force de voir les bourdons s’y engouffrer, l’envie est venue à certains d’y fourrer les doigts. C’est cette idée que l’imagination populaire a plutôt retenue.

Digitale vient du latin digitus, doigt. C’est un nom de formation savante qui décrit cette « longue grappe de fleurs pendantes à corolle en forme de doigtier », selon le Robert.

Les noms populaires vont dans le même sens, « la digitale pourprée est dite gant de Notre-Dame ou doigt de la Vierge ». Ciel ! On la met volontiers à toutes les sauces, la Bonne Mère, dès qu’il s’agit de nommer une fleur.

Les Anglais ont aussi cette idée de gant, mais pour eux c’est le renard qui les porte : digitale se traduit par fox gloves, je ne m’explique pas trop pourquoi, mais c’est amusant d’imaginer un renard ganté.

C’est à cause de l’anglais que l’on peut digitaliser la digitale en approchant un appareil photo. Cela revient à numériser l’image, à la transformer en chiffres. Puisqu’on compte sur ses doigts, digit est l’anglais pour chiffre. On parle des gros revenus en les classant parmi les salaires à cinq ou six digits.

Mais laissons là les gros bonnets, je voudrais vous parler d’un tout petit chapeau. Un chapeau de doigt, Fingerhut en allemand. C’est le nom de la digitale, autrement dit un dé à coudre.

Qu’il soit à coudre ou à jouer, le dé est en lien étroit avec le doigt, et lui aussi dérive de la même racine latine : on n’en sort pas !