Glycine ancienne

Dans le jardin d’eau de Monet à Giverny, deux glycines ornent le pont japonais qui enjambe la rivière. A l’autre extrémité du bassin, une glycine ancienne leur fait pendant.

Dans le jardin d’eau de Monet à Giverny, deux glycines ornent le pont japonais qui enjambe la rivière. A l’autre extrémité du bassin, une glycine ancienne leur fait pendant.

Elle revient de loin. Très exactement du fond du bassin.

Le pied de glycine avait fini par tomber dans l’étang, qui s’est peu à peu comblé après la mort du maître des lieux.

Au moment de la restauration du jardin, à la fin des années 1970, on a réussi à sauver la glycine plantée par Monet en la tirant du bassin avec une grue.

Son tronc a disparu, il n’en reste plus que l’écorce. Et pourtant, malgré son grand âge, elle fleurit toujours généreusement à chaque printemps.

Tulipes et myosotis

Un somptueux parterre de tulipes roses et de myosotis bleu ciel est en pleine floraison devant la maison de Monet à Giverny.

Un somptueux parterre de tulipes roses et de myosotis bleu ciel est en pleine floraison devant la maison de Monet à Giverny.

Cet effet spectaculaire est à la portée des jardiniers débutants : les myosotis tout comme les tulipes mettent beaucoup de bonne volonté à fleurir. La seule difficulté est d’arriver à ce que les deux floraisons se produisent en même temps. A moins d’une grande habitude, c’est une question de chance, un petit coup de poker au moment où l’on achète les bulbes à l’automne.

Le mousseux du myosotis s’associe bien avec les tiges nettes des tulipes. Il couvre le sol, si bien qu’il n’est pas nécessaire de planter les bulbes de tulipes très serrés. On plante d’abord les pieds de myosotis, puis on intercale les tulipes deci-delà.

Le myosotis existe aussi en blanc et en rose. Cela permet d’imaginer des variations avec d’autres teintes de tulipes ou des narcisses.

Le myosotis – ne m’oubliez pas en langage de fleurs – a la rage de se ressemer tout seul. Si vous l’accueillez une fois dans votre jardin, il se rappellera à votre bon souvenir l’année d’après, quand il repointera son nez un peu plus loin, inventant des scènes pleines de douceur auxquelles on n’aurait pas pensé.

Pommier du Japon

Autrefois, à l’arrivée de Monet à Giverny, le jardin de sa maison était un verger. Monet n’a pas tardé à faire arracher les arbres fruitiers pour les remplacer par des pommiers et des cerisiers du Japon moins communs et plus japonisants.

Autrefois, à l’arrivée de Monet à Giverny, le jardin de sa maison était un verger. Monet n’a pas tardé à faire arracher les arbres fruitiers pour les remplacer par des pommiers et des cerisiers du Japon moins communs et plus japonisants.

Au printemps, leur floraison évoque cette lointaine vocation de verger qu’avait le jardin avant qu’il ne devienne jardin de peintre, quand il n’était encore que le jardin d’un cultivateur aisé du village, monsieur Singeot.

En cette fin du 19ème siècle, à la campagne, chaque petit bout de terrain devait produire. Un jardin d’agrément, un parc fleuri, étaient des luxes de bourgeois et de riches bien loin des préoccupations paysannes.

Les premiers peintres américains qui sont venus travailler à Giverny donnent une idée de ces jardins potagers pleins de citrouilles, de ces vergers de pommiers, de cerisiers et de pruniers. Ils peignent une sorte de témoignage sur le monde rural qui n’est pas du tout le propos de Monet.

Violette

Dans les forêts de Normandie, les violettes ont jailli en touffes colorées qui se mêlent aux anémones des bois.

Dans les forêts de Normandie, les violettes ont jailli en touffes colorées qui se mêlent aux anémones des bois.

En faire un bouquet demande une bonne dose de patience, mais il en faut bien plus encore si on veut en cueillir pour les croquer. C’est irrésistiblement joli dans une salade verte ou une salade de fruits.

La violette a la saveur douce des bonbons de Toulouse – la ville rose a fait de cette fleur parme son emblème.

Tout est délicat chez la violette, son parfum, sa teinte passée, la courbure de sa tige et même son maquillage raffiné. Regardez bien ! Son coeur est un oeil bordé de longs cils et de fard à paupière.

Il faut s’approcher tout près pour découvrir ces coquetteries, si contradictoires avec l’idée qu’on se fait d’un fleur qui symbolise la modestie…

Violette rime avec Colette. Quand j’étais collégienne en classe de sixième, nous avions eu en dictée ce texte de l’écrivaine :

« Violettes blanches et violettes bleues, et violettes d’un blanc-bleu veiné de nacre rose. Ô violettes de mon enfance ! Vous montez devant moi, toutes, vous treillagez le ciel laiteux d’avril, et la palpitation de vos petits visages innombrables m’enivre. »

Je cite de mémoire, c’est peut-être un peu transformé. Mais la nostalgie émerveillée de Colette fait tellement écho à la mienne ! Merveille du retour du printemps, merveille de l’écriture poétique et de l’observation juste de cette grande dame.

Chaque année quand reviennent les violettes je me récite ces mots avec gourmandise, et le regret d’avoir oublié, si je l’ai jamais su, de quel ouvrage sont tirées ces lignes. Et puis il y a quelques mois, j’ai trouvé dans le grenier une vieille édition des Vrilles de la vigne de Colette. Cachées dans les pages jaunies qui sentaient le vieux papier, elles étaient là, les violettes… Depuis, le livre est retourné dormir dans son carton. Vous me pardonnerez de ne pas aller le réveiller.

Les azalées du jardin d’eau

Tout est si beau en ce moment dans le jardin de Monet que j’ai bien du mal à choisir une photo.

Tout est si beau en ce moment dans le jardin de Monet que j’ai bien du mal à choisir une photo.

Partout, les couleurs éclatent. Autour du bassin, les azalées sont en pleine floraison, dans un feu d’artifice de roses, d’oranges et de blanc qui tranchent sur les tonalités vertes des premiers feuillages.

Les azalées ont été choisies par Monet pour évoquer le Japon dans le jardin d’eau, en compagnie d’autres plantes exotiques telles que les bambous et les nénuphars, les fameux Nymphéas.

Le vin du val de Seine

Je le dis pour ceux qui n’habitent pas la moitié nord de la France : il fait si chaud en Normandie en ce moment qu’on se croirait en été. Les petits matins sont frais, certes, pas plus de 3 ou 4 degrés au réveil, mais le soleil ne tarde pas à réchauffer l’atmosphère et l’après-midi, on cherche l’ombre, on se promène avec sa bouteille d’eau et même on prend des coups de soleil.

Je le dis pour ceux qui n’habitent pas la moitié nord de la France : il fait si chaud en Normandie en ce moment qu’on se croirait en été. Les petits matins sont frais, certes, pas plus de 3 ou 4 degrés au réveil, mais le soleil ne tarde pas à réchauffer l’atmosphère et l’après-midi, on cherche l’ombre, on se promène avec sa bouteille d’eau et même on prend des coups de soleil.

Chez Monet, cela fait presque drôle de voir les fleurs de la fraîcheur printanière s’épanouir sous ces chaleurs. Elles ont l’air de s’excuser d’être des tulipes plutôt que des dahlias, elles fleurissent à toute vitesse, comme pressées de laisser la place aux autres.

Il fait un temps éblouissant, le soleil brille de tous ses feux sur des floraisons qu’on a admirées plus d’une fois en grelottant sous des parapluies. Et c’est comme ça depuis l’ouverture le 1er avril. Trois semaines de temps radieux ! Voilà qui augurerait d’un bon millésime pour le vin de Giverny !

C’est à peine une plaisanterie. Il fut un temps où l’on cultivait de la vigne en Normandie, dans toute la vallée de la Seine.

Dans la région de Vernon et de Giverny, on l’appelait le cailloutin, allusion aux pentes des collines calcaires bourrées de cailloux où poussait la vigne.

Attention ! Je n’ai pas dit que le vin était fameux. Pourquoi s’obstiner à produire du vin quand on a toute les chances, sauf année exceptionnelle, qu’il devienne une piquette ? Probablement parce que c’était culturel depuis les Romains, d’une part, et qu’on avait besoin de vin pour dire la messe, d’autre part.

Jusqu’au début du 20ème siècle, on a donc vu les collines de Vernon, de Giverny et de Saint-Marcel couvertes de ceps. Toutes les vignes ont disparu depuis – après la crise du phylloxéra à la fin du 19ème siècle, on a été découragé d’en replanter – mais il en reste des traces : à la mairie de Vernon, une fresque au plafond de la salle des mariages évoque la viticulture ; dans le quartier de Bizy, on trouve une rue des Vignes, à Giverny, une rue du Pressoir.

D’accord, c’était peut-être un pressoir à pommes. Parce qu’on faisait aussi du cidre dans la région, et lui, il est si bon qu’on continue à en faire, et il récolte des médailles au Salon de l’Agriculture !

Je pensais à ces productions alcoolisées locales en découvrant la nouvelle décoration que la ville de Saint-Marcel a choisie pour ses ronds-points. Broyeur, pressoir et tonnelet, tout cela vous a un petit côté automnal et festif plutôt sympa bien qu’un peu décalé en cette saison… même exceptionnellement douce.

Bleu et jaune

L’association du bleu et du jaune est une des combinaisons de couleurs préférées de Monet.

L’association du bleu et du jaune est une des combinaisons de couleurs préférées de Monet.

L’exemple le plus frappant en est sa salle-à-manger entièrement peinte en jaune pour mieux faire ressortir le bleu des estampes japonaises, de la vaisselle et de la cuisine qui s’ouvre juste à côté.

On retrouve l’association du bleu et du jaune dans de nombreux tableaux de Monet, par exemple Le jardin de l’artiste à Vétheuil où il place des tournesols lumineux entre l’azur du ciel et des poteries chinoises bleues.

Rien d’étonnant donc à retrouver souvent ces deux couleurs dans son jardin. Ce sont elles qui créent une unité visuelle d’un côté du clos fleuri à l’autre.

Leur association se fait par mise en parallèle, le bleu et le jaune sont placés dans des parterres voisins mais ne sont en général pas mélangés dans le même.

Les couleurs sont déclinées en tons voisins dans une unité chromatique. C’est l’oeil qui les rapproche avec le recul de la distance.

Clin d’oeil à cette association du bleu et du jaune, certaines pensées unissent les deux couleurs.

Les devinettes de Picasso

Depuis que Citroën en a fait le nom d’un de ses modèles, acheter un Picasso est à la portée de pas mal de monde. Un de mes proches s’est laissé tenter, si bien que ses enfants utilisent le nom du grand peintre à qui mieux mieux, comme un synonyme de voiture. Ils ont l’âge de la maternelle, ce qui leur fait prononcer des phrases un peu bizarres, genre « mes Barbies sont dans le Picasso ».

Depuis que Citroën en a fait le nom d’un de ses modèles, acheter un Picasso est à la portée de pas mal de monde. Un de mes proches s’est laissé tenter, si bien que ses enfants utilisent le nom du grand peintre à qui mieux mieux, comme un synonyme de voiture. Ils ont l’âge de la maternelle, ce qui leur fait prononcer des phrases un peu bizarres, genre « mes Barbies sont dans le Picasso ».

Je saute sur l’occasion :

– Vous roulez dans un Picasso, mais savez-vous qui c’était ?

Les deux bambins font non de la tête.

Nous nous sommes assis sur les marches de la cuisine, le gros livre de Picasso sur les genoux, et comme d’habitude, la magie de la peinture a opéré.

Pablo Picasso est un des peintres qui plaît le plus aux enfants, même très petits, dès trois ou quatre ans. J’ai passé rapidement les périodes bleues et roses (c’est de quelle couleur ? Il a l’air triste ou content ?) pour arriver à la partie la plus amusante, le cubisme.

– On va jouer aux devinettes !

Le jeu consiste à lire le titre du tableau et à retrouver les éléments annoncés qui s’y cachent. Il faut de bons yeux pour distinguer Verre, bouquet, guitare, et bouteille (1919) ou Les trois musiciens (1921).

La compétition s’installe entre le frère et la soeur. Qui sera le plus rapide ? Ils sont très forts, ils m’épatent. Nous tournons les pages, encore et encore, pendant toute une demi-heure. Ils ne veulent pas arrêter, non non. Ils sont scotchés, par quoi ? Les couleurs vives ? Les corps déstructurés ? Il y a peut-être une connexion secrète entre le génie de Picasso et les expérimentations artistiques de cet âge, entre sa façon de s’affranchir de la ressemblance et le « on dirait que ce serait » ceci ou cela des tout-petits.

C’est toujours une joie de montrer des oeuvres d’art aux enfants. Ils sentent instinctivement que ces livres d’images sont plus beaux que les autres, plus intéressants, plus émouvants. La seule recommandation qu’on puisse faire est de se laisser guider par leur plaisir. Parler les images, un peu (qu’est-ce que c’est ? qu’est-ce qu’il est en train de faire ?..) et laisser beaucoup de place au rêve.

Ensuite, quand on a vu et revu un tableau en livre, quand on le connaît par coeur, c’est une fête d’aller le voir en vrai. Juste celui-ci, en ignorant tous les autres.

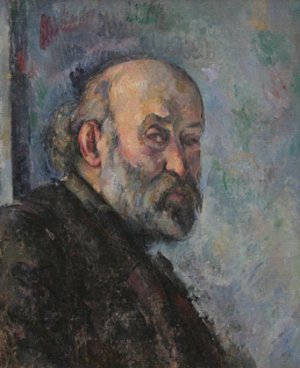

L’oeuvre ci-dessus n’est pas un tableau de Picasso (ils ne sont pas libres de droits mais vous les trouverez facilement en ligne), c’est son portrait exécuté par le peintre cubiste Juan Gris (1887-1927).

La mémoire des lieux

La maison de notre enfance a gardé dans ses murs et dans ses meubles le souvenir de l’enfant que nous avons été. Peut-être que vous fréquentez la vôtre au quotidien et que cela ne vous trouble pas de vous retrouver en tête à tête avec ces réminiscences. Mais si, adulte, on s’est éloigné depuis longtemps de la maison parentale, l’émotion des lieux assaille autant que celle des retrouvailles avec la famille.

La maison de notre enfance a gardé dans ses murs et dans ses meubles le souvenir de l’enfant que nous avons été. Peut-être que vous fréquentez la vôtre au quotidien et que cela ne vous trouble pas de vous retrouver en tête à tête avec ces réminiscences. Mais si, adulte, on s’est éloigné depuis longtemps de la maison parentale, l’émotion des lieux assaille autant que celle des retrouvailles avec la famille.

L’autre jour je suis retournée dans ma chambre enfantine après des années d’absence. C’est toute une mémoire de perceptions qui m’est revenue, sa lumière, son hygrométrie, son volume, la vue de la fenêtre comme un balcon sur le monde…

Je me demande si ces sensations, si fortement engrammées en nous qu’on les retrouve intactes des années après, les autres peuvent en partager quelque chose.

Peut-on, par exemple, être en communion avec le ressenti de Monet en entrant dans sa maison ou en regardant par la fenêtre de sa chambre ?

Je me le demande, dans une interrogation sur mon métier de guide, sur le respect des lieux de mémoire, sur la rencontre qui s’opère entre ces lieux et leurs visiteurs. A quel moment doit-on simplement se taire et laisser les gens sensibles sentir ? Qu’attendent-ils de moi si ce n’est de les aider à approcher l’esprit des lieux ?

Après la coupure de l’hiver, j’ai retrouvé la chambre de Monet. De l’avoir un peu oubliée me l’a fait sentir à nouveau. Mais déjà, dans la répétition, cela s’estompe. Comment rester connectée avec la sensation de sa présence, au bord du bassin aux nymphéas ou devant la grande allée ?

Je suis dans le recueillement chaque fois que j’entre chez Monet. Je l’ai tellement fréquenté depuis douze ans, j’ai tellement plongé dans les détails de sa vie comme dans ceux de sa peinture que cela me le fait ressentir fortement. Il m’accueille, je dirais presque : il m’attend. Je crois qu’il est content, là où il se trouve, que je sois guide chez lui, il connaît ma sincérité et mon respect.

Depuis que je me suis mise à travailler d’autres sujets, d’autres lieux peu à peu s’ouvrent à moi. Les humains qui les ont bâtis et peuplés me deviennent présents. Je sens combien les pierres et le sol se sont chargés de leur passage, lieux tumultueux de batailles, lieux d’élévation spirituelle et de foi, lieux de vie et de labeur des hommes et des femmes qui nous ont précédés…

Quand nous visitons un lieu, il n’y a rien de plus essentiel que cela, que ressentir en tant que vivant le lien qui nous unit au passé et aux morts. C’est plus essentiel encore que de comprendre, de façon rationnelle, les aléas de l’Histoire.

Alors : prenez le temps. A quoi bon courir d’un lieu à un autre si c’est pour manquer l’occasion de s’en laisser toucher ?

A la question mille fois entendue, « quel est le meilleur moment pour voir les jardins de Monet ? » on peut répondre, cela dépend de vous. Si vous cherchez l’éblouissement, le grand spectacle qui émerveille, vous viendrez au moment de la floraison des tulipes, des iris, des roses, des glycines, des nénuphars… Mais si c’est Monet que vous cherchez, vous reviendrez dans la douceur tranquille de l’arrière-saison. Il sera là.

Miroir d’eau

Evreux est baignée par l’Iton. La rivière entre dans la ville par l’ouest puis, en arrivant au pied du rempart gallo-romain, elle fait soudain un coude vers le nord.

Evreux est baignée par l’Iton. La rivière entre dans la ville par l’ouest puis, en arrivant au pied du rempart gallo-romain, elle fait soudain un coude vers le nord.

Après les bombardements de la dernière guerre en juin 40 et 44, le quart de la ville d’Evreux s’est trouvé détruit, principalement les quartiers du centre ville. Paul Danger, l’urbaniste de la Reconstruction, a peu changé le plan de la ville, mais il a eu un coup de génie en créant le Miroir d’Eau.

A la manière des bassins si prisés dans les jardins classiques pour que les châteaux s’y reflètent, Danger a exploité le coude formé par la rivière pour l’élargir en un plan d’eau qui s’étend devant la cathédrale.

Une terrasse permet de se tenir au bord de la rivière où la surface lisse de l’eau capte toutes les humeurs du ciel. Le rempart gallo-romain, le musée de l’évêché et la cathédrale y déploient leurs images inversées, que les sillages des canards et des cygnes font parfois danser.

Les carnets de croquis du jeune Monet

Des étés entiers passés à dessiner : à l’âge de seize ou dix-sept ans, le jeune Claude Oscar Monet est déjà habité par la passion de l’art. Le moindre bout de papier est aussitôt couvert d’un dessin, rapporte un ami de la famille.

Des étés entiers passés à dessiner : à l’âge de seize ou dix-sept ans, le jeune Claude Oscar Monet est déjà habité par la passion de l’art. Le moindre bout de papier est aussitôt couvert d’un dessin, rapporte un ami de la famille.

C’est sans doute sa mère, elle-même artiste amateur, qui fournit Monet en carnets de croquis de différentes tailles qu’il emporte avec lui pour aller dessiner sur le motif.

Tout n’a pas été perdu de ces premiers carnets où le talent précoce de Monet s’affirme déjà avec force. Plusieurs volumes d’assez grand format, proche du 21×29,7 cm actuel, ont été conservés. Les autres plus petits et probablement plus nombreux ne sont plus localisés aujourd’hui.

Les experts se penchent sur ces dessins d’adolescence. Monet y fait preuve tantôt d’un style conventionnel très appliqué, tantôt d’un trait délié, énergique et original. Pour savoir si l’on peut déceler une évolution de l’un à l’autre, il faudrait dater les dessins. C’est là que les choses se compliquent.

Monet a porté des dates complètes ou partielles sur certains croquis, mais rien ne dit qu’il a utilisé les carnets dans l’ordre des folios. On est même sûr du contraire : le jeune dessinateur a noirci les pages de façon erratique.

L’explication à cette façon de procéder est simple et ne doit pas grand chose à l’indiscipline ou à la fantaisie. A cette époque, les carnets commercialisés sont composés de pages de couleurs et de qualités différentes. Monet aime bien le fond gris pour ses paysages de campagne, tandis qu’il préfère le papier ivoire pour les scènes marines. Il pioche donc en fonction du sujet, au hasard de la pagination du carnet.

Du moins au début. A mesure que le volume se remplit, Monet se fait moins regardant et complète les pages encore vierges. Il s’ensuit un casse-tête bien difficile à démêler pour savoir dans quel ordre les oeuvres se succèdent véritablement, à quelle date elles ont été exécutées et comment les carnets s’enchaînent ou sont utilisés en parallèle.

Tulipe

Les tulipes sont de grandes stars. Elles posent comme personne, avec leurs grosses têtes pensives qu’elles courbent doucement tout en haut d’un très long cou.

Les tulipes sont de grandes stars. Elles posent comme personne, avec leurs grosses têtes pensives qu’elles courbent doucement tout en haut d’un très long cou.

Quand elles sont plantées serrées et que leurs têtes se touchent, elles font irrésistiblement penser à un geste de tendresse, à un baiser.

Leur texture fondante a quelque chose du bonbon. Le pastel excelle à rendre leurs fines stries où la lumière se perd.

Approchons-nous. Il suffit de s’asseoir à leur hauteur pour que leurs pétales de satin ou de soie deviennent chair palpitante.

J’ai rencontré un jour un peintre fasciné par cette similitude. Il peignait des tulipes en fin de floraison, en train de fâner, et cette évocation de la décrépitude avait quelque chose d’aussi poignant que dérangeant.

Le matin, les parterres de tulipes sont des rangées de mains jointes quémandant le soleil. L’après-midi, prière exaucée, elles s’ouvrent sur des trésors intimes.

Qu’un coup de vent fasse tomber un pétale, et c’est tout cet intérieur secret qui se dévoile, suspendu en plein ciel comme ces maisons partiellement démolies où il ne reste plus qu’un mur des anciennes pièces, dont on devine encore l’attribution à la couleur des papiers peints.

365ème billet

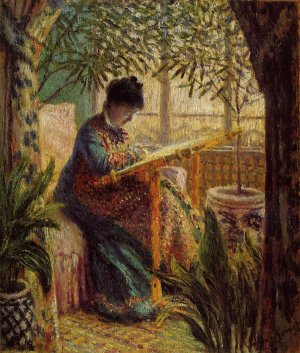

Ce « coin d’appartement » (musée d’Orsay, Paris) est le 365ème tableau peint par Claude Monet. On est en 1875, Monet a 35 ans, il vit dans une maison à Argenteuil avec sa femme Camille et leur fils Jean. Ce n’est pas la fortune mais ça va, c’est une période assez sereine et très productive.

Ce « coin d’appartement » (musée d’Orsay, Paris) est le 365ème tableau peint par Claude Monet. On est en 1875, Monet a 35 ans, il vit dans une maison à Argenteuil avec sa femme Camille et leur fils Jean. Ce n’est pas la fortune mais ça va, c’est une période assez sereine et très productive.

Monet s’est placé dans la véranda de la maison, où il fait pousser des plantes dans des pots de porcelaine chinoise. Ce premier plan vivement éclairé, très décoratif, est traité en teintes claires et gaies. Il encadre comme un rideau de théâtre les personnages de l’arrière-plan laissés dans la pénombre, représentés par une palette sourde et foncée.

Le petit Jean, debout dans son beau petit costume, regarde avec patience en direction de son père qui le peint. Camille, reléguée tout au fond, se confond avec les murs et la fenêtre. La lampe à pétrole a plus de présence qu’elle.

Qu’est-ce qui a séduit Monet dans ce coup d’oeil depuis la véranda ? Est-ce la composition insolite inversant les valeurs d’ombre et de lumière (l’ombre au centre, la lumière sur les côtés, alors que c’est l’inverse d’habitude) ? Est-ce la symétrie qui transmet un sentiment d’équilibre familial ?

Nouveau retournement dans le tableau 366, cette fois c’est Camille qui se trouve dans la véranda et Monet dans le couloir. Camille est occupée à broder sur un métier, toute la scène est bien éclairée sauf le coin de rideau qui se trouve maintenant à contre-jour.

Avec ce 365ème billet, je boucle aujourd’hui la boucle de la première année de blog, et la coïncidence du catalogue raisonné de Monet avec mon propos est d’une pertinence extraordinaire. Penchée sur le clavier comme Camille sur son métier, je brode dans un cadre bien délimité, exposée en pleine lumière. Ami lecteur, tu préfères rester dans l’ombre, attentif ou en retrait. C’est celui qu’on ne voit pas, c’est Monet qui fait le lien.

Cher lecteur, MERCI d’être là, de partager avec moi ton intérêt pour l’art, le patrimoine ou la nature. Merci de me faire savoir que tu apprécies ce que tu lis en mettant si systématiquement ce blog parmi tes favoris, merci d’en lire autant de pages. Et merci de participer, à titre individuel, à cette audience quotidienne à quatre chiffres qui me tire tellement vers l’avant. Bonne lecture.

Plate-bande impressionniste

Voici la première plate-bande qui accueille les visiteurs de Giverny, à grand coup de couleurs et de parfums.

Voici la première plate-bande qui accueille les visiteurs de Giverny, à grand coup de couleurs et de parfums.

Un des principes de composition du parterre que l’on retrouve un peu partout dans le jardin, est d’associer des fleurs de couleurs proches mais de formes et de textures différentes. L’effet est le même que celui produit par la juxtaposition de touches de couleurs voisines sur la toile, une vibration lumineuse d’autant plus sensible qu’on s’éloigne.

Les petites pensées roses et violettes font penser au geste de Monet cueillant du bout du pinceau deux couleurs sur sa palette pour les déposer d’une même touche sur la toile.

Tour des archives

« Une certaine incertitude » entoure l’origine de la Tour des Archives, donjon du château médiéval de Vernon. L’historien du Cercle d’Etudes Vernonnais, la société savante locale, est prudent. Il semble qu’il y ait eu dès 1123 une tour à Vernon, édifiée par Henri Ier Beauclerc, le fils de Guillaume le Conquérant. Mais cette tour, probablement carrée comme les autres tours normandes, a dû être rasée pour faire place à celle que l’on voit encore aujourd’hui, attribuée à Philippe-Auguste. Le roi de France est le spécialiste des tours rondes, il en reste une à Rouen en particulier.

« Une certaine incertitude » entoure l’origine de la Tour des Archives, donjon du château médiéval de Vernon. L’historien du Cercle d’Etudes Vernonnais, la société savante locale, est prudent. Il semble qu’il y ait eu dès 1123 une tour à Vernon, édifiée par Henri Ier Beauclerc, le fils de Guillaume le Conquérant. Mais cette tour, probablement carrée comme les autres tours normandes, a dû être rasée pour faire place à celle que l’on voit encore aujourd’hui, attribuée à Philippe-Auguste. Le roi de France est le spécialiste des tours rondes, il en reste une à Rouen en particulier.

On est dans les dernières années du 12e siècle. Richard Coeur de Lion est en train de construire Château-Gaillard aux Andelys, à une vingtaine de kilomètres de là. Le site le plus approprié pour lui faire pendant côté français est Vernon, place forte sur la Seine.

Philippe-Auguste fait construire un donjon extrêmement solide : des murs de 3,50 mètres d’épaisseur à la base, 22 mètres de haut. La porte d’entrée est au premier étage. On y accède depuis les courtines des remparts par un pont-levis au-dessus de douves. Il fallait donc redescendre un escalier pour aller dans la salle basse.

Le couronnement était sans doute différent, créneaux et toit en poivrière, les encorbellements sont un rajout ultérieur.

Après avoir perdu sa fonction défensive, la tour a servi à stocker les minutes notariales, ce qui lui a valu son nom. Elle est aujourd’hui le vestige le mieux conservé du château médiéval, dont il reste aussi un pan de muraille et deux autres tours en ruines proches de l’Espace Philippe-Auguste.

Défense d’afficher

Nous vivons une époque vertueuse.

Nous vivons une époque vertueuse.

C’est la dernière ligne droite de la campagne électorale. La tension monte, chaque camp fourbit ses armes. La ville exprime-t-elle quelque chose de cette effervescence ?

Non. Les murs sont sages comme jamais. Pas un tag plus haut que l’autre, pas une affiche qui dépasse. C’est le nouvel ordre écologique.

N’allez pas croire que je le déplore. Bien sûr, je me réjouis que la discipline règne, que l’affichage se limite aux panneaux disposés devant les écoles. Mais quelle différence avec les premières campagnes dont je me souvienne.

Chaque arbre dans la ville servait à placarder des noms. C’était une explosion, un matraquage de communication intempestive qui avait l’énergie qu’on attribue aux porteurs d’espoir.

Aujourd’hui les arbres sont bien tranquilles. Ce sont eux qui se penchent vers les murs nus. Ils s’y étalent de toute leur ombre, un brin goguenards.

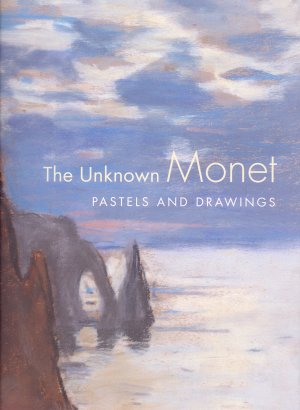

Monet inconnu

Deux bons kilos : c’est le poids du volumineux catalogue de l’exposition « Unknown Monet » qui se tient depuis le 17 mars à la Royal Academy of Arts de Londres, jusqu’au 10 juin 2007. Deux semaines plus tard, l’expo aura traversé l’Atlantique et se poursuivra au Sterling and Francine Clark Art Institute de Williamstown, dans le Massachusetts.

Deux bons kilos : c’est le poids du volumineux catalogue de l’exposition « Unknown Monet » qui se tient depuis le 17 mars à la Royal Academy of Arts de Londres, jusqu’au 10 juin 2007. Deux semaines plus tard, l’expo aura traversé l’Atlantique et se poursuivra au Sterling and Francine Clark Art Institute de Williamstown, dans le Massachusetts.

Si le catalogue est une somme, c’est que les auteurs ont eu accès à des archives inexploitées jusque là, et qu’ils ont beaucoup à dire de nouveau. Cette expo, aboutissement d’un travail méticuleux, ne ressemble à aucune autre organisée par le passé autour de l’oeuvre de Monet. Pas d’accumulation de chefs-d’oeuvre ici, de juxtaposition de toiles similaires, de séries entières éphémèrement reconstituées. Rien de déjà vu : cette fois, on révèle un Monet inconnu.

Le titre de l’exposition n’est pas usurpé. Elle est consacrée à tout un pan méconnu de l’oeuvre de Claude Monet, les productions qui ne sont pas des huiles sur toile.

Depuis un siècle, un voile de silence pesait sur cette production du Monet dessinateur. Si ses premières expos comportaient des pastels, le peintre s’est ensuite bien gardé de les mettre en avant, pas plus qu’il ne faisait allusion à ses oeuvres exécutées rapidement, souvent des études préparatoires pour des projets plus importants. Monet voulait entretenir l’idée qu’en impressionnisme, c’est la couleur qui prend le pas sur le dessin.

Au moins 500 oeuvres auraient été victimes de ce passage à la trappe. Exhumés des oubliettes, on découvre aujourd’hui avec bonheur des pastels aux couleurs stridentes, un admirable portrait de femme qui bat en brèche l’allégation selon laquelle Monet ne savait pas dessiner les visages, et de pleins carnets de croquis du tout jeune Monet, dont le talent s’affirmait déjà à seize ans.

On ne s’imagine pas le travail colossal qu’il a fallu pour réunir tous ces pastels, fusains, sanguines et autres dessins au crayon. Presque tous sont dans des collections privées, très peu documentés, et cela a été un véritable jeu de piste de retrouver leur trace. La liste interminable des personnes remerciées parce qu’elles ont permis de conduire aux collectionneurs qui possédaient des Monet sur papier en donne une petite idée.

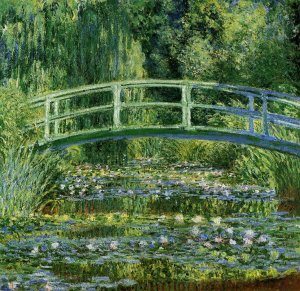

Le pont japonais

Le Bassin aux Nympheas, Claude Monet 1899, 90×90 cm, Art Museum, Princeton University, Princeton, New Jersey

Le Bassin aux Nympheas, Claude Monet 1899, 90×90 cm, Art Museum, Princeton University, Princeton, New Jersey

Le jardin d’eau de Claude Monet à Giverny est orné d’un petit pont de bois qui enjambe l’extrémité du bassin, là où l’étang redevient un ruisseau prêt à se jeter dans le Ru.

La forme arquée de cette passerelle et de son garde-corps lui ont valu le nom de pont japonais. Bien qu’il ne soit jamais allé au Japon, Monet, comme nombre de ses contemporains, était fasciné par le pays du soleil levant. Son importante collection d’estampes japonaises, le décor japonisant de son service de table, le style bambou de certains de ses meubles en témoignent.

Des ponts figurent sur plusieurs estampes possédées par Monet, et il est probable que c’est là qu’il a puisé son inspiration au moment de créer son jardin d’eau. Peu soucieux d’une fidélité absolue au modèle, Monet l’a fait peindre en vert – dans un vrai jardin japonais, le pont aurait été rouge.

Monet débute en 1893 la création de son bassin, et fait d’abord construire un pont simple, sans tonnelle. Dix ans plus tard, il ajoute un support pour deux glycines dont les floraisons se succèdent, l’une mauve, l’autre blanche.

Principal élément architectural du jardin d’eau (agrémenté par ailleurs de cinq passerelles beaucoup plus petites) le pont japonais constitue le sujet de 47 tableaux de Monet. Il figure pour la première fois dans une oeuvre de janvier 1895, dix-huit mois après l’arrêté préfectoral du 24 juillet 1893 autorisant sa construction.

Mais c’est surtout en 1899 que Monet en tire des chefs-d’oeuvre, comme cette toile conservée au musée de l’université de Princeton, New Jersey.

Monet s’est placé au bord du chemin venant du clos fleuri. Le bassin apparaît beaucoup plus petit qu’aujourd’hui : le peintre l’a fait agrandir l’année suivante, en 1900, après avoir acheté une nouvelle parcelle de terrain.

Après la mort de Monet, le pont japonais comme le reste du jardin a souffert du manque d’entretien. Quand la restauration de la propriété a été entreprise cinquante ans plus tard, le pont n’était plus réparable. Une réplique exacte a été construite en bois de hêtre, essence courante dans les forêts de l’est de l’Eure.

C’est mignon quand c’est petit

Avez-vous remarqué ces incroyables miniatures de feuilles qui naissent ces temps-ci ? Les bourgeons éclatent en milliards de bouchons de champagne, le bruit en moins. A l’intérieur étaient cachés des modèles réduits super bien imités, tout le portrait de la version adulte en minuscule.

Avez-vous remarqué ces incroyables miniatures de feuilles qui naissent ces temps-ci ? Les bourgeons éclatent en milliards de bouchons de champagne, le bruit en moins. A l’intérieur étaient cachés des modèles réduits super bien imités, tout le portrait de la version adulte en minuscule.

Les feuilles du noisetier ont déjà toutes leurs nervures, toutes leurs dents. Celles de l’érable rebiquent gracieusement leurs pointes, comme les doigts des danseuses indiennes. Chez les marronniers, les jeunes feuilles pendent au bout des rameaux, on dirait des chauves-souris vertes. Toutes petites elles sont déjà grandes, ce sont les éléphants du règne végétal.

Le vert tendre est le point commun des jeunes pousses. Il leur donne à toutes un air d’innocence, même aux feuilles de houx, adorables avec leurs tout petits piquants mous et inoffensifs. C’est attendrissant comme un bébé hérisson. Jusqu’aux orties qui pointent et se laissent cuisiner en potage, petite revanche par anticipation du jardinier.

Prémisses de printemps. Pour être convaincue que la belle saison a commencé, j’attends encore un signe : que les centaines de tilleuls qui bordent les avenues de Vernon se parent de vert, comme le veut la devise de la ville. Pour l’instant, pas une feuillette à l’horizon.

Semper viret

Il en va des devises comme des promesses électorales : c’est joli à entendre. Vernon semper viret, proclame celle de Vernon, Vernon toujours vert ! Gloire au micro-climat de la vallée de la Seine, aux hivers et aux étés tempérés qui ne font pas roussir les prés !

Il en va des devises comme des promesses électorales : c’est joli à entendre. Vernon semper viret, proclame celle de Vernon, Vernon toujours vert ! Gloire au micro-climat de la vallée de la Seine, aux hivers et aux étés tempérés qui ne font pas roussir les prés !

A l’époque où le latin n’avait pas de secret pour les gens instruits, des esprits facétieux ont fait de cette devise un jeu de mots : Ver non semper viret, Vernon semper viret. Le printemps (ver) n’est pas toujours vert, Vernon est toujours vert.

La contradiction n’a pas choqué ces latinistes distingués. En admettant que le printemps ne soit pas toujours vert, qu’il neige en avril par exemple, cette vérité générale doit s’appliquer à Vernon, comme dans tout syllogisme qui se respecte. Passons.

On ne parle plus le latin, mais c’est bien la seule chose qui ait changé : on baissera les impôts, on réduira la dette, on limitera les gaz à effet de serre, on désenclavera les départements sans autoroute, on donnera plus de moyens à l’hôpital, on bouchera le trou de la sécu… Il fait bon y croire pendant quelques semaines. Pourquoi pas ? Le printemps est vert.

Le beffroi d’Evreux

Un beffroi en Normandie, c’est loin d’être aussi courant qu’en Picardie ou dans le Nord. Celui d’Evreux serait même l’un des deux seuls de la région, avec celui plus modeste des Andelys.

Un beffroi en Normandie, c’est loin d’être aussi courant qu’en Picardie ou dans le Nord. Celui d’Evreux serait même l’un des deux seuls de la région, avec celui plus modeste des Andelys.

Le beffroi d’Evreux avait une double fonction, permettre le guet et donner l’heure, grâce à l’horloge et à une grosse cloche. La cloche est toujours en place, plus ancienne encore que la tour ! Elle date du Carême de 1406, la Louyse a donc tout juste 601 ans.

Le beffroi est la dernière d’une série de plusieurs tours de remparts érigées puis démolies à cet emplacement. Il s’élève en bordure de l’Iton, face à l’Hôtel de Ville.

Le beffroi tel que nous le voyons aujourd’hui date de 1490. Il a été construit grâce aux subsides du roi, c’est pourquoi la sculpture qui orne le tympan représente deux anges soutenant les armes de France.

Le plan carré assez massif de la partie basse de la tour s’allège au deuxième étage en évoluant vers un plan octogonal. La tour est flanquée d’une fine tourelle d’escalier et couronnée d’une balustrade flamboyante. Une élégante flèche en bois recouvert de plomb coiffe le beffroi. Une restauration toute récente a restitué à la flèche ses parties dorées qui brillent dans le soleil comme à la Renaissance.

Les Ebroïciens aiment tant leur beffroi qu’ils l’ont choisi au 18e siècle pour porter le numéro un quand ils ont décidé de numéroter les maisons dans les rues. Pour ceux qui aiment les chiffres, la tour mesure 43,90 m de haut. Le beffroi est tout ce qu’il reste des fortifications médiévales de la ville.

Vidéo des jardins de Monet

Voici mon lieu de travail… Le temps est réellement printanier depuis l’ouverture dimanche dernier. Douceur et ciel bleu, les oiseaux chantent, les jacinthes embaument et les narcisses se balancent dans le vent…

Quel bonheur d’être guide, de faire partager ma passion pour Claude Monet !

Les bretelles de Cézanne

Paul Cézanne a séjourné à Giverny en 1894. Le registre de l’hôtel Baudy garde trace de son passage : M. Cézanne P., 57 ans, Aix, 7-30 novembre 1894.

Paul Cézanne a séjourné à Giverny en 1894. Le registre de l’hôtel Baudy garde trace de son passage : M. Cézanne P., 57 ans, Aix, 7-30 novembre 1894.

Le « Registre pour inscrire les voyageurs » de l’auberge givernoise est conservé aujourd’hui au Museum of Art de Philadelphie aux Etats-Unis.

La mention laconique du registre ne livre aucune information sur les occupations de Cézanne pendant ses trois semaines dans le village de Claude Monet. En revanche, un autre document se montre beaucoup plus bavard : c’est la facture qu’Angelina Baudy a présentée au peintre aixois à son départ. Cette note d’hôtel est exposée actuellement au Musée d’Art Américain de Giverny.

Sous le titre « Monsieur Cézanne doit : » calligraphié en gros caractères, figure la liste exhaustive de ses dépenses qui s’ajoutent au prix de la chambre, une pleine page écrite tout petit et bourrée d’abréviations.

C’est tout à fait fascinant. La note commence par 3 whiskys, et déjà on imagine Cézanne devant son verre. A-t-il offert leur consommation à d’autres peintres ? A-t-il bu ses trois whiskys tout seul ? Et puis, du whisky, ce n’est pas banal au pays de l’alcool de pomme ou de prune. C’est une des nombreuses attentions de la patronne de l’hôtel Baudy, qui faisait venir tout ce que lui réclamaient ses pensionnaires américains en proie au mal du pays, et confectionnait les puddings et les plats de haricots qu’ils aimaient.

La note de Cézanne fait état de l’achat de matériel de peinture, qu’on pouvait aussi se procurer à l’hôtel Baudy. Cézanne a peint plusieurs toiles à Giverny. L’histoire raconte qu’il les a laissées sur place en partant. Etait-il insatisfait de son travail ? Madame Baudy les lui a aimablement expédiées en Provence, de son propre chef. Des Cézanne…

Penchée au-dessus de la vitrine où est exposé le compte de Cézanne, ma voisine s’est montrée plus habile que moi à déchiffrer les pattes de mouche à l’encre brune de la patronne de l’hôtel. Elle m’en fait lecture à voix haute, des petits-déjeuners, une bouteille de sicatif brisée et remplacée, des bougies, et puis :

– Une paire de bretelles ! dit-elle. On va tout savoir !

On va tout savoir… Ce détail trivial nous renvoyait au visage notre indiscrétion. Etions-nous en train de regarder par le trou de la serrure ?

Brusquement, nous nous sommes senties comme des lectrices de la presse people. Sous prétexte que Cézanne est un des plus grands peintres de l’art moderne, « notre père à tous » selon Picasso, les détails de sa vie quotidienne piquaient notre curiosité.

Est-ce légitime ? Ou simplement un réflexe humain d’aimer découvrir derrière le grand homme, l’être comme vous et moi ?

L’usure des bretelles de Cézanne, la sollicitude de Madame Baudy qui lui en a procuré une nouvelle paire, font-elles avancer la compréhension de l’histoire de l’art ?

J’ai envie de faire une réponse de Normande. On est très loin de l’analyse picturale, c’est évident. Et en même temps…

Si la colonie de Giverny s’est montrée si florissante, attirant 350 artistes en trente ans, cela est dû en partie à l’attention maternelle qu’Angelina Baudy a portée à ses pensionnaires, qui se sont trouvés comme des coqs en pâte chez elle.

Il n’est pas indifférent de savoir que Cézanne a eu un matin des problèmes pour soutenir son pantalon. Car l’art n’est pas quelque chose de désincarné, il est en prise directe avec la nature humaine.

A force de voir les tableaux en reproduction (et c’est fabuleux qu’aujourd’hui cela soit si facile) on en oublierait qu’ils sont faits de matière, qu’ils sont l’aboutissement d’un travail, de longs efforts, d’une tension. Qu’ils sont l’expression de la recherche d’un artiste d’aller au-delà de sa condition d’homme, tout en restant, toujours, un homme.

Les musées de Giverny sont ouverts !

Ouverture discrète à la Fondation Monet, ambiance de fête au Musée d’Art Américain : aujourd’hui premier avril, les deux musées de Giverny viennent de rouvrir. C’est parti pour sept mois jusqu’à la Toussaint.

Ouverture discrète à la Fondation Monet, ambiance de fête au Musée d’Art Américain : aujourd’hui premier avril, les deux musées de Giverny viennent de rouvrir. C’est parti pour sept mois jusqu’à la Toussaint.

Dans les jardins de Claude Monet, le printemps est bel et bien là, sous les cerisiers du Japon couverts de mousse rose. Les carrés de pelouses connaissent leur heure de gloire, tout piqués de narcisses et de jonquilles qui leur donnent un petit air hollandais.

Dans les plates-bandes, les jacinthes embaument, tandis que les petites pensées de toutes les couleurs secouent la tête.

Du côté du jardin d’eau, le démarrage est plus timide. Au-dessus du pont japonais, la glycine est encore en bourgeons. Mais les saules toujours pressés balancent déjà leurs longs rameaux couverts de feuilles vert tendre. L’étang reflète des silhouettes graphiques d’arbres encore dénudés. Il fait bon flâner le long des allées dans la tiédeur d’avril.

A cent mètres de là, le Musée d’Art Américain fête ses quinze ans d’existence par une exposition exceptionnelle, dont le vernissage a attiré beaucoup de monde aujourd’hui.

Il a fallu trois années de travail pour mettre sur pied cette expo, mais cela en valait la peine. C’est peu de dire qu’elle tient ses promesses : c’est encore plus beau que ce qu’on pouvait rêver, une fête pour les yeux ! On voudrait pouvoir garder tous ces tableaux à Giverny, et on regrette déjà que l’expo parte aux Etats-Unis le 1er juillet. Dépêchez-vous !

Toutes les vagues de peintres qui se sont succédé à Giverny pendant 30 ans sont représentées par des oeuvres majeures, un pur régal. On distingue bien l’évolution de leurs tendances et de leurs styles, des premiers paysagistes attachés à représenter la vie paysanne au groupe qui se constitue autour des MacMonnies, préoccupés de figures et d’un monde plus bourgeois, pour finir par les peintres post-impressionnistes influencés par les Fauves et les Nabis.

Monet n’est pas oublié : trois de ses toiles, superbes, sont exposées, un champ de coquelicots, une matinée sur la Seine, et un pré avec des meulettes. Je vous en reparlerai, auparavant j’ai envie de retourner les voir en semaine quand il y aura moins de monde.

Champ aux coquelicots

10 avril 2007 / 3 commentaires sur Champ aux coquelicots

Monet s’est installé dans un pré de la plaine des Essarts, dans la vallée de la Seine. La vue est prise vers le nord, là où la colline de Giverny rejoint celle de Vernonnet.

Monet a peint une série de quatre toiles avec le même cadrage. Elles se trouvent aux Etats-Unis, à Northampton, Boston et Chicago, la quatrième en collection particulière.

C’est l’été de 1890, l’été qui précède les Meules, la révélation au public du principe de la série, l’engouement des collectionneurs et le succès critique. Georges Clemenceau vient voir Monet le 27 juillet, première visite de l’homme d’Etat au peintre dont on ait la trace. Médusé, Clemenceau – qui est aussi journaliste et critique d’art – assiste à une séance de travail sur les quatre Champs de coquelicots :

Clemenceau a l’intuition de l’importance de ces oeuvres, recherche de ne saisir rien d’autre que les variations de la lumière. L’expérience des quatre chevalets paraît toutefois avoir été sans lendemain, Monet se contentant par la suite de transporter plusieurs toiles mais un seul chevalet.

Variations de la lumière : difficile d’en juger sans voir les oeuvres côte à côte. Dans le tableau venu de Chicago, les contrastes semblent atténués, la lumière un peu sourde, alors qu’en reproduction cette toile paraît la plus lumineuse des quatre.

Le sujet retenu n’est qu’un prétexte à de grandes claques de couleur, des couleurs heurtées qui ne s’harmonisent pas en dégradés ou en complémentaires mais s’opposent avec violence. Pas de motif « pittoresque » : rien de bien remarquable dans cette prairie bordée de quelques arbres, si ce n’est cette mer de coquelicots vermillon courbés par le vent qui s’étire sous un ciel d’un azur intense.

Le tableau donne à voir très peu de choses, et surtout rien d’humain, ni figure, ni maison, ni chemin. Rien que les impressions colorées que donne un bout de paysage, ces rouges, ces verts et ce bleu saturés, et les silhouettes plus sombres des arbres en ombres chinoises. Un tel vide confère aux arbres quelque chose d’une présence, comme si l’oeil cherchait à tout prix à y trouver une forme humaine.

J’étais arrêtée devant la toile quand une dame s’est approchée.

– Oh ! Un Monet ! s’est-elle exclamée, surprise de découvrir enfin un nom connu d’elle parmi des dizaines de peintres américains. Et sans reprendre son souffle, elle a ajouté, « mais pas des meilleurs ! »

J’ai caché mon sourire. J’adore ces personnes à l’expertise instantanée, capables d’évaluer une oeuvre sans l’avoir regardée. Tout de même, ce que laisse entendre cette remarque sévère est de l’ordre de la déception de ne pas retrouver dans ce Monet le frisson éprouvé devant d’autres.

Claude Monet moqué puis adulé par ses contemporains reste encore difficile à comprendre aujourd’hui. Mystère d’un peintre qui ne cherche pas à plaire mais à faire, qui suit sa route en n’écoutant que sa voix intérieure, de révélation en crise, de découragement en éblouissement. Monet qui se moque des critiques acerbes ou louangeuses présentes ou futures, et qui a une idée personnelle, parfois non consensuelle, de ce qui mérite d’être peint.